「投資信託はコストが高いから、コストが低い投資信託を買おう!」

「信託報酬は1%以下じゃないと買う気がしない」

といったように、ようやく多くの投資家にコストの重要性が浸透してきました。

ただ、このコストにも、表面上かかっているコストと実際にかかっているコストに差があることはあまり知られていません。

※ここでいう表面コストとは(運用会社のHPや様々なブログで記載されている信託報酬)のことです。

この実際にかかるコスト(実質コスト)について、理解をしていないと、表面上はコストが割安に見えるけれど、実際には割高な投資信託を買っていたということが起こりかねません。

ですので、今日は、この実質コストの調べ方や比較方法についてお話ししたいと思います。

[br num="1"]

投資信託の実質コストとは?

投資信託の実質コストというのは、投信運用にかかる全てのコストを合計したものです。

投資信託を売買するときにかかるコストとして、売買手数料、信託報酬、信託財産留保額がかかることはご存知だと思います。

その中で、信託報酬は、投資信託を保有している間ずっとかかる費用なので、注意してみなければなりません。

ここまでは多くの人が知っている知識だと思いますが、実は毎年かかるコストとして、これ以外の費用があることをご存じだったでしょうか?

ファンドによって費用の項目が異なりますが、よくある項目としては、売買委託手数料(組み入れ金融商品の売買の際にかかる手数料)や監査費用(ファンドの監査を行うために監査法人等に支払う費用)、印刷費用(法定書類等の作成、印刷費用)といったところです。

これらのコストは投資信託を購入すれば実際にはかかるコストなのですが、毎年変動するコストなので、目論見書等にコストの記載はありません。

そのため、多くの投資家は見逃してしまっているのが、実情です。

では、実質コストを確認する方法はないのでしょうか?

あります。

それは、1年に1回か2回出される運用報告書を確認することで、実質コストを計算することができるのです。

次以降で、実際に見ていきましょう。

実質コストを比較検証(スパークス:厳選投資)

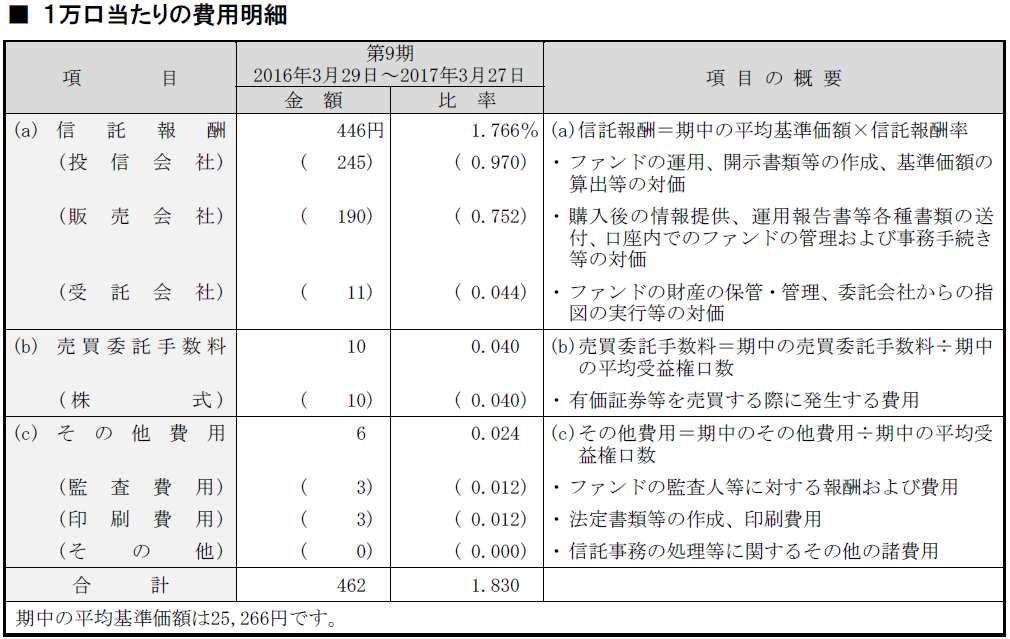

私が保有しているスパークスの厳選投資です。信託報酬は1.766%で、この数字は、HP等に出てきている数字です。

では、実質コストを見てみましょう。

厳選投資の場合、売買委託手数料(株式)やその他費用として、監査費用や印刷費用が費用明細に計上されています。

そして合計の項目には、1.830%と記載があります。

つまりスパークスの厳選投資を購入した場合、年間かかってくる費用は1.766%ではなく、1.830%ということです。

約0.064%の費用増となります。これが実質コストと表面コストの差です。

もうひとつアクティブファンドを見てみましょう。

実質コストを比較検証(SBIアセット:ジェイリバイブ)

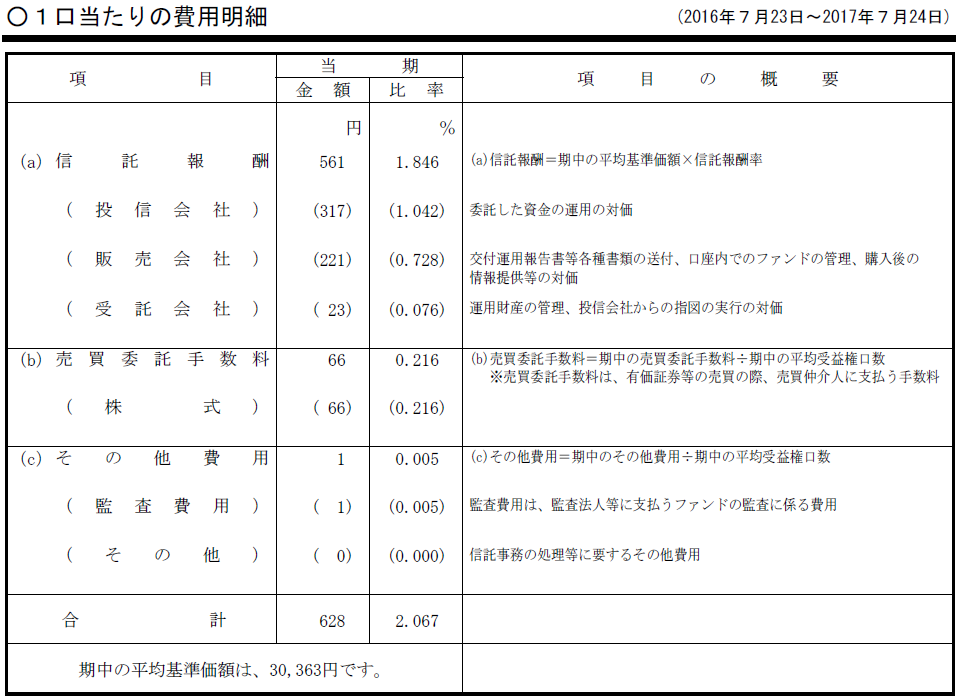

こちらも私が保有しているジェイリバイブです。

信託報酬は1.846%で、この数字は、HP等に出てきている数字です。

そもそも信託報酬が高いといったご意見もあるかもしれませんが、その分のパフォーマンスが出ていることもお忘れなく。

ジェイリバイブの場合も、売買委託手数料(株式)やその他費用として、監査費用が費用明細に計上されています。

そして合計の項目には、2.067%と記載があります。

つまりSBIアセットのジェイリバイブを購入した場合、年間かかってくる費用は1.846%ではなく、2.067%となり、約0.221%も費用増となります。

この2ファンドをみるだけでもわかるように、信託報酬以外にかかる費用というのは、運用会社によって金額が大きく変わります。

これが実質コストの恐ろしさです。

私の場合は、実質コストが高いことを承知で投資をしていますのでよいですが、思った以上に費用が嵩むこともありますので、注意してください。

ここまでアクティブファンドを見てきました。

この実質コストというのは、インデックスファンドでも当然かかってきますので、インデックスファンドの実質コストも見てみましょう。

実質コストを比較検証(アセマネONE:たわらノーロード 先進国株式)

人気のたわらノーロードシリーズの中で、先進国株式をピックアップしてみました。

たわら先進国株式の場合、売買委託手数料(株式、先物)や有価証券取引税、その他費用として、監査費用が費用明細に計上されていますね。

このようにファンドごとにかかってくる費用は変わってくるのです。

そして合計の項目には、0.281%と記載があります。つまり、たわら先進国株式を購入した場合、年間かかってくる費用は0.243%ではなく、0.281%なんですね。約0.038%の費用増となります。

これは15%の費用増にあたりますので、インデックスファンドで低コストで運用したいと考えている人にとっては、大きな痛手となります。

そして最後に、こういった事例があるから実質コストは恐ろしいという例を見ていきます。

実質コストを比較検証(ニッセイ:外国株式インデックスファンド)

こちらも毎年ブロガーのファンドオブザイヤーで上位にランクインしている銘柄をピックアップしてみました。

外国株式インデックスファンドの場合、売買委託手数料や有価証券取引税、その他費用として、保管費用や監査費用が費用明細に計上されています。

そして合計の項目には、0.315%と記載があります。

つまり、外国株式インデックスファンドを購入した場合、年間かかってくる費用は0.215%ではなく、0.315%となります。

約0.1%も費用増となります。これは約50%の費用増にあたります。

実質コストは運用会社によって本当に変わりますので、こんなに費用が跳ね上がるのであれば、他の銘柄を選択したくなってしまいます。

インデックスファンドの場合は、信託報酬がそもそも低いので、実質コストをしっかり見ておかないと、実は思ったより年間でかかるコストが安くなかったなんてことが起こりえますので、注意してください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

実質コストを色々な事例をもとに比較してみましたが、知っていると知らないとでは大きな差が生まれます。

特にインデックスファンドを選定するときは、ベンチマークが同じであれば、パフォーマンスに大きな差は出ません。

そうすると、コストで差がないかを調べると思いますが、信託報酬を調べるだけでなく、実質コストをしっかり比較したうえで、銘柄選択するようにしてください。

投信運用は長期投資が前提なので、つい出口戦略を考えずに投資をしてしまいがちです。

しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、重要なテーマです。ぜひこれを機会に投資の出口戦略を考えてみてください。

>>ここまで考えるのが本当の資産運用。多くの投資家が考えられていない投信運用の出口戦略とは最後に、投信運用には多くのメリットもありますが、当然ながら、弱点もあります。

今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。その理由をこちらで話をしています。

>>なぜ私が投信運用に限界を感じたのか。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点