日経平均が大きく急騰する中、なかなか成果に結びついていないのが、日本国内の中小型株ファンドです。

以前は60%超えの驚異的なパフォーマンスを出し、注目を集めたアセマネOneのMHAM 日本成長株オープンですが、最近の調子はどうなのでしょうか?

今日は、MHAM日本成長株オープンを独自の切り口で、徹底分析していきます。

こんなことがわかる

- MHAM日本成長株オープンって投資対象としてどうなの?

- MHAM日本成長株オープンって持ってて大丈夫なの?

- MHAM日本成長株オープンより良いファンドってある?

といったことでお悩みの方は、この記事を最後まで読めば、悩みは解消すると思います。

MHAM 日本成長株オープンの基本情報

投資対象は?

MHAM 日本成長株オープンの投資対象は、日本国内の株式です。

「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視し、銘柄を選定していきます。銘柄の規模や業種について、特に投資比率に制限を設けていないようですが、組入銘柄を見てみると、中小型銘柄が多いようです。

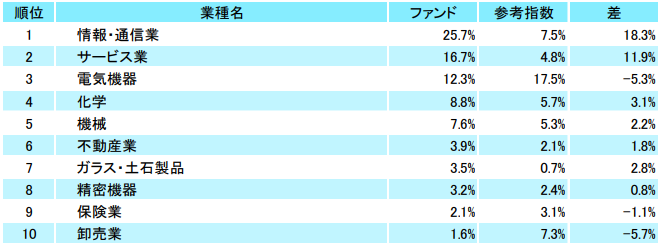

組入比率を業種別に見てみると、サービス業が一番多く、次いで情報・通信業の比率が高くなっています。

※引用:マンスリーレポート

組入上位銘柄を見てみると、1位のアニコムは、ペット保険の草分けで業界首位。アニコム損保を核に動物病院支援もしています。

2位のリログループは企業福利厚生の総合アウトソーサーで、社宅管理・賃貸管理・福利厚生運営代行・海外赴任支援が柱です。

3位のJMDCはオムロンの子会社で、健康保険組合などの医療データを匿名加工し、製薬・保険会社等へ提供しています。

※引用:マンスリーレポート

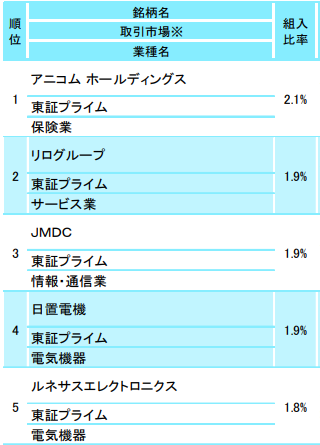

純資産総額は?

続いて、MHAM 日本成長株オープンの純資産総額はどうなっているか見てみましょう。純資産総額というのは、あなたを含めた投資家から集めた資金の総額だと思ってください。

ファンドの純資産総額が小さいと、監査費用や印刷費用、その他諸経費が相対的に比率が高くなるので、実質コストが高くなりがちです。早期償還のリスクもありますね。

また会社としてもファンドの運用に人員を割けなくなるため、パフォーマンスが悪化する原因にもなります。

MHAM 日本成長株オープンの純資産総額は、約106億7600万円となっています。2018年以降はパフォーマンスが優れず、純資産も減少の一途を辿っています。ただ規模としては問題ない水準です。

※引用:マンスリーレポート

実質コストは?

私たちが支払うコストには、目論見書に記載の信託報酬以外に、株式売買委託手数料や、保管費用、印刷費用などが含まれています。

そのため、実際に支払うコストは、目論見書記載の額より高くなるのが通例で、実際にかかる実質コストをもとに投資判断をしなければなりません。

信託報酬を信用するな。知らないうちに差し引かれている実質コストの調べ方

MHAM 日本成長株オープンの実質コストは1.757%となっており、かなり割高となっています。購入手数料も高く実質コストもかなり高い水準ですので、普通は買ってはいけません。

| 購入時手数料 | 2.75%(税込)※上限 |

| 信託報酬 | 1.705%(税込) |

| 信託財産留保額 | 0 |

| 実質コスト | 1.757%(概算値) |

※引用:最新運用報告書

「ファンドの運用で成果を出すために一番大事なことは何ですか?」と聞かれてあなたは何と答えますか?

もし『ファンド選び』だと思ったとしたら、あなたはドツボに

はまっていますので、こちらの記事を読んでみてください。

MHAM 日本成長株オープンの独自評価と分析

基準価額をどう見る?

MHAM 日本成長株オープンの基準価額は、2022年以降、ゆるやかに下落を続けており、日経平均が40,000円を突破する中で、全くと言っていいほど、恩恵を受けていません。

この日経平均の上昇を全く取れていないのは痛いですね。

※引用:ウエルスアドバイザー

利回りはどれくらい?

MHAM 日本成長株オープンの利回りを見てみましょう。

| 平均利回り | |

| 1年 | ▲11.94% |

| 3年 | ▲9.23% |

| 5年 | +2.22% |

| 10年 | +8.24% |

※2024年9月時点

直近1年間の利回りは▲11.94%となっています。3年、5年平均利回りもパッとしないです。

10年平均利回りを見ると、決して悪くないパフォーマンスに見えますが、1年・3年平均利回りがマイナスになっており、かなりパフォーマンスにバラツキがあるので、こういうファンドは要注意です。

同カテゴリー内での利回りランキングは?

MHAM 日本成長株オープンは、国内小型グロースカテゴリーに属しています。

投資をするのであれば、同カテゴリーでも優秀なパフォーマンスのファンドに投資をすべきなので、同カテゴリー内でもパフォーマンスのランキングは事前に調べておいて損はありません。

MHAM 日本成長株オープンは、どの期間で見ても、下から数えたほうが早い順位にいますので、もっと他に優れたファンドがあることがわかります。

| 上位●% | |

| 1年 | 94% |

| 3年 | 90% |

| 5年 | 86% |

| 10年 | 60% |

※2024年9月時点

年別運用パフォーマンスは?

MHAM 日本成長株オープン年別の運用パフォーマンスを見ていきましょう。

年別の運用利回りを見ることで、平均利回りを見るだけではわからない基準価額の変動の大きさを知ることができます。

2018年、2022年は他の株式ファンドも軒並みマイナスなので、あまり気にする必要はありませんが、2023年、2024年の利回りがとにかく厳しいです。

| 年間利回り | |

| 2024年 | ▲3.29%(1-6月) |

| 2023年 | +1.93% |

| 2022年 | ▲18.77% |

| 2021年 | +9.13% |

| 2020年 | +15.60% |

| 2019年 | +22.75% |

| 2018年 | ▲14.79% |

| 2017年 | +60.48% |

| 2016年 | +2.30% |

| 2015年 | +29.93% |

| 2014年 | +2.71% |

※2024年9月時点

投信運用は長期投資が前提なので、つい出口戦略を考えずに投資をしてしまいがちです。

しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、重要なテーマです。ぜひこれを機会に投資の出口戦略を考えてみてください。

>>ここまで考えるのが本当の資産運用。多くの投資家が考えられていない投信運用の出口戦略とはインデックスファンドとの利回り比較

アクティブファンドに投資をするのであれば、より低コストで投資ができるインデックスファンドよりも優れたパフォーマンスでなければ投資をする価値がありません。

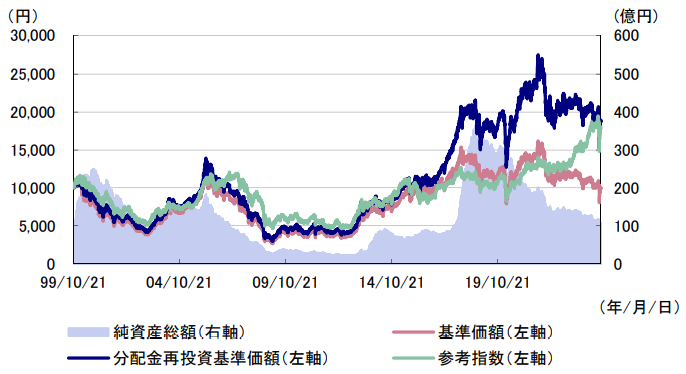

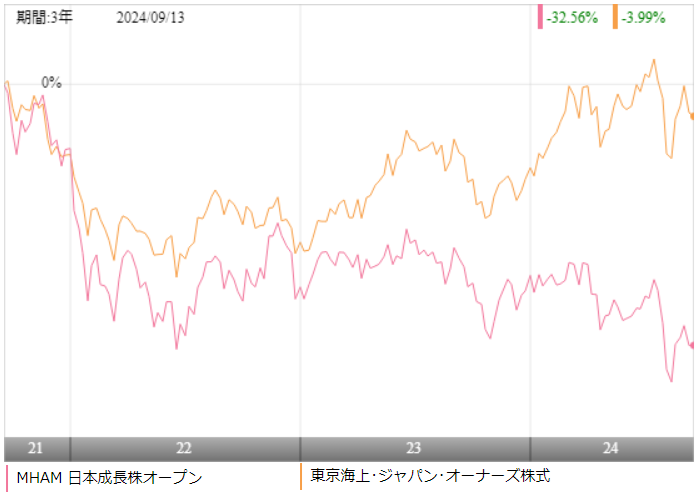

今回は、MHAM 日本成長株オープンと日経225に連動するニッセイ 日経225インデックスファンドとパフォーマンスを比較しました。

※引用:ウエルスアドバイザー

直近3年間では、ほぼ全期間において、ニッセイ 日経225インデックスファンドのほうがパフォーマンスで上回っています。

より長期のパフォーマンスでも比較をしてみましょう。

アクティブファンドは一時的にインデックスファンドよりもパフォーマンスで下回ることも多いので、5年、10年の長期でインでデックスファンドを上回っているかがとても重要となります。

| MHAM日本成長 | ニッセイ日経 225 | |

| 1年 | ▲11.94% | +20.41% |

| 3年 | ▲9.23% | +13.16% |

| 5年 | +2.22% | +15.19% |

| 10年 | +8.24% | +11.42% |

※2024年9月時点

長期のパフォーマンスでも、ニッセイ 日経225インデックスファンドのほうがパフォーマンスで上回っています。これでは高いコストを支払って、MHAM 日本成長株オープンに投資をしようとは思いませんね。

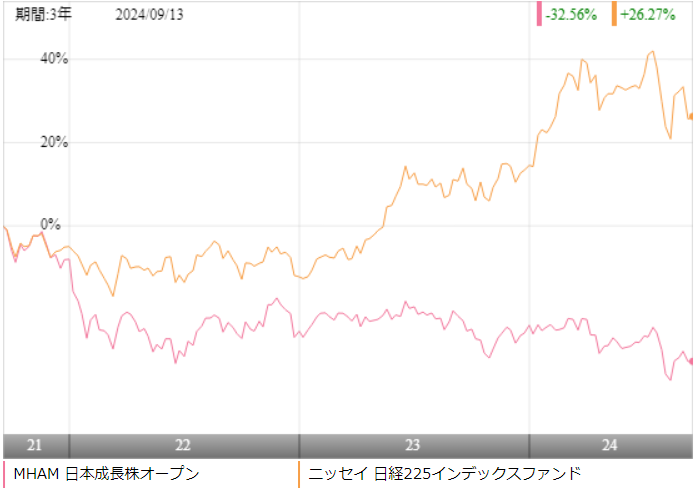

類似ファンドとの利回り比較

せっかくアクティブファンドに投資をするのであれば、アクティブファンドの中でも優秀なファンドに投資をしたいと思うもの。

今回は、国内小型株カテゴリーで中長期で高いパフォーマンスを残している東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンとパフォーマンスを比較しました。

※引用:モーニングスター

直近3年間で見ると、ほぼ全期間において、東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンがパフォーマンスで上回っています。

より長期のパフォーマンスはどうでしょうか。

| MHAM日本成長 | ジャパン・オーナーズ | |

| 1年 | ▲11.94% | +7.89% |

| 3年 | ▲9.23% | +1.81% |

| 5年 | +2.22% | +9.33% |

| 10年 | +8.24% | +15.12% |

※2024年9月時点

5年、10年利回りで見ても、東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンが勝っており、アクティブファンドに投資をするにしても、MHAM 日本成長株オープンに投資をするメリットがないですね。

最大下落率は?

投資を始めようとしている、もしくは始めたばかりの人が気になるのが、最大どの程度、資産が下落する可能性があるのかという点かと思います。

どの程度下落するのかを知っておくことで、急落相場に遭遇しても、精神的に余裕を持って投資を続けられます。

標準偏差からある程度の変動範囲を予測することもできますが、過去に実際にどの程度下落したのかを確認するのがおすすめです。

それでは、MHAM 日本成長株オープンの最大下落率を調べてみましょう。

| 期間 | 下落率 |

| 1カ月 | ▲24.00% |

| 3カ月 | ▲36.51% |

| 6カ月 | ▲44.71% |

| 12カ月 | ▲57.79% |

※2024年9月時点

MHAM 日本成長株オープンは、2007年11月~2008年10月の間に最大57.79%下落しています。

リーマンショック級の金融危機はそう簡単には来ないと思いますが、小型株ファンドというのは、大きく増えもしますが、大きく減る可能性もあるという点だけはおさえた上で投資をしていきましょう。

最大下落率を知ってしまうと、少し足が止まってしまうかもしれません。しかし、以下のことをしっかり理解しておけば、元本割れの可能性を限りなく低くすることが可能です。

分配金の推移は?

続いて、分配金の推移を見てみましょう。

もともと分配金を期待して投資をするようなファンドではないのですが、安定して配当金がもらえるようです。

このブログでは何度も言っていますが、分配金は受け取らずに再投資したほうが投資効率は確実に高くなりますので、再投資に回しましょう。

計算するとよくわかる!分配金を受け取ることによるデメリットとは?

| 分配金 | |

| 2024年 | 250円 |

| 2023年 | 500円 |

| 2022年 | 500円 |

| 2021年 | 500円 |

| 2020年 | 450円 |

| 2019年 | 500円 |

| 2018年 | 1500円 |

| 2017年 | 2000円 |

| 2016年 | 0円 |

※2024年9月時点

評判はどう?

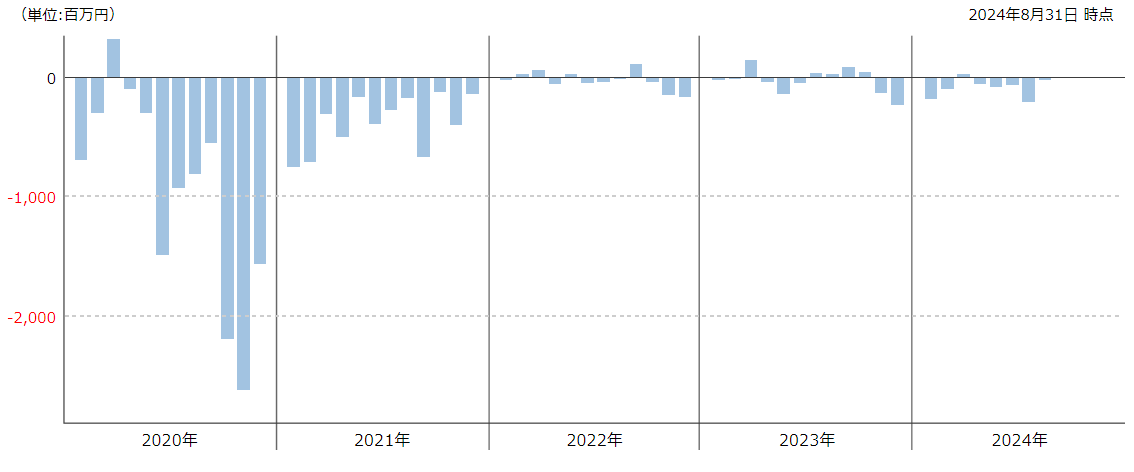

MHAM 日本成長株オープンの評判はネットでの書き込みなどで調べる方法もありますが、評判を知るうえで一番役に立つのが、月次の資金流出入額です。

資金が流入しているということは、それだけMHAM 日本成長株オープンを購入している人が多いということなので、評判がよくなっているということです。

MHAM 日本成長株オープンは、2019年以降、ほぼ毎月、資金が流出超過になっており、評判が悪くなっています。インデックスファンドにパフォーマンスで負けてしまっているので、ある意味仕方ないですね。

※引用:ウエルスアドバイザー

NISAとiDeCoの対応状況は?

MHAM 日本成長株オープンのNISAやiDeCoの対応状況ですが、NISAのみ対応していますので、投資をする際は、うまく活用してください。

| NISA | iDeCo |

| 〇 | × |

※2024年9月時点

MHAM 日本成長株オープンの個人的評価まとめと今後の見通し

いかがでしょうか?

MHAM 日本成長株オープンは、2017年ごろまでは非常に優れた運用ができていましたが、直近数年はインデックスファンドに大きく劣ってしまっています。

もともと中小型株ファンドは値動きが大きいので、インデックスファンドの運用を下回ることは当然あるのですが、少し差をつけられすぎている感は否めません。

それでも一桁後半の利回りであれば、中長期で十分狙っていけると思いますが、あえてMHAM 日本成長株オープンを選択するかというと疑問が残ります。

MHAM 日本成長株オープンはパフォーマンスのランキングを見ても、平均的な水準ですので、もっとパフォーマンスの優れたファンドがいくつもあることがわかります。

少なくとも複数本の中小型株ファンドを比較したうえで、投資をするかを判断するべきでしょう。

最後に、投信運用には多くのメリットもありますが、当然ながら、弱点もあります。

今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。その理由をこちらで話をしています。

>>私が痛感する投資信託の限界。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点