2020年、コロナ禍の中、圧倒的に優れたパフォーマンスを見せ、その後、パフォーマンスが急落したことで、良くも悪くも注目を集めているのが、日興アセットマネジメントのグローバル全生物ゲノム株式ファンドです。

ひと昔前までは、自分の全遺伝子情報を解析するとなれば、数千万円かかっていたのが、今や1万円程度で解析できるようになりました。

これにより、病気の早期発見が可能になり、希少疾患の治療も行えるようになることが期待されています。

それ以外にもゲノム革命が進むことで、食糧問題やエネルギー問題までが解決できると言われており、多くの新規企業が続々とこの分野に乗り込んでいます。

今日は、そんなゲノムをテーマにしたグローバル全生物ゲノム株式ファンドを徹底分析していきます。

こんなことがわかる

- グローバル全生物ゲノム株式ファンドは投資対象として、あり?なし?

- グローバル全生物ゲノム株式ファンドより良いファンドってある?

といったことでお悩みの方は、この記事を最後まで読めば、悩みは解消すると思います。

グローバル全生物ゲノム株式ファンドの独自評価と分析

そもそもゲノムとは?

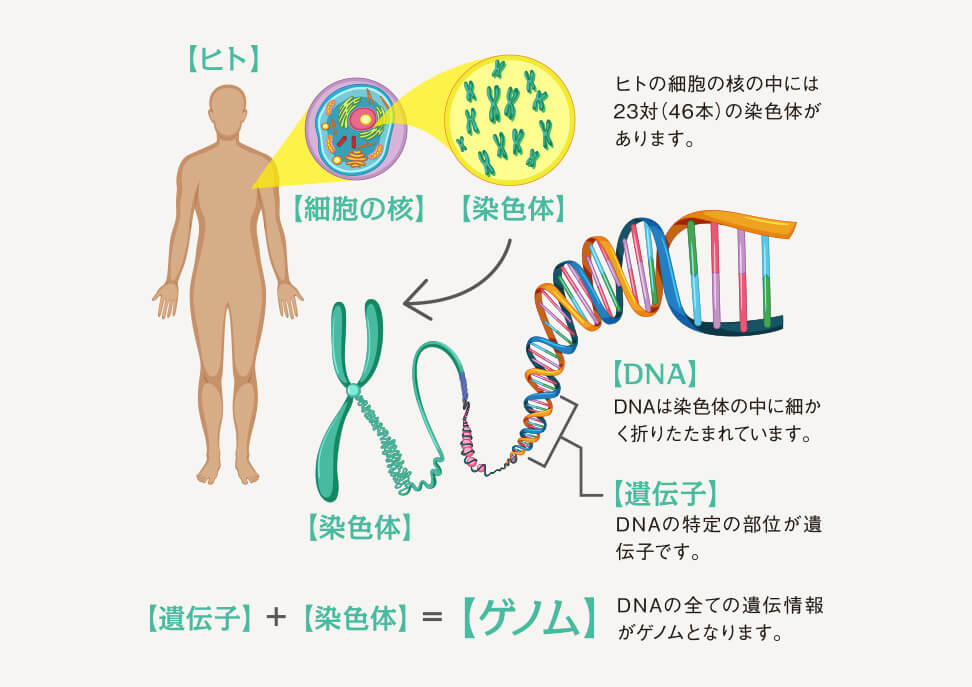

まずゲノムとは何なのか説明していきます。

よくヒトゲノムという言葉を聞くと思いますが、ゲノムというのはDNAがもつすべての遺伝情報のことです。

人間の場合、1つの細胞に46本の染色体というものがあり、染色体は以下の図のようにDNAが折りたたまれてできています。

このDNAはカセットテープのテープ部分だと思ってもらうとわかりやすいかもしれませんが、人間を構成している情報がすべてDNAに書き込まれています。

そして、そのDNAの中でも特に重要な部分というのが、遺伝子です。この遺伝子部分を書き換えると突然変異体が生まれてきたり、希少疾患にかかってしまったりします。

細かい話をし過ぎても仕方ないので、ゲノムというのは1つの細胞がもつDNAすべての遺伝情報のことだと覚えておいてください。

ゲノム革命とは?

では、ゲノム革命とは何なのか。それは2つのことを意味します。

1つ目はゲノム解析です。

2006年には人間1人のゲノムを解析するのに2000万ドルかかっていました。それが、現在では100ドル程度金額で解析できるようになっています。

これにより膨大なゲノムのデータベースを作成できるようになり、例えばある病気にかかった人とかかっていない人のゲノムを比較することで、遺伝子レベルで問題を特定し、治療をすることが可能になります。

それ以外にも、病気に弱いトマトと、病気に強いトマトのゲノムを比較することで、病気に強いトマトを栽培できるようになります。

このように、ゲノム解析の低コスト化は非常に重要なイノベーションと言えるでしょう。

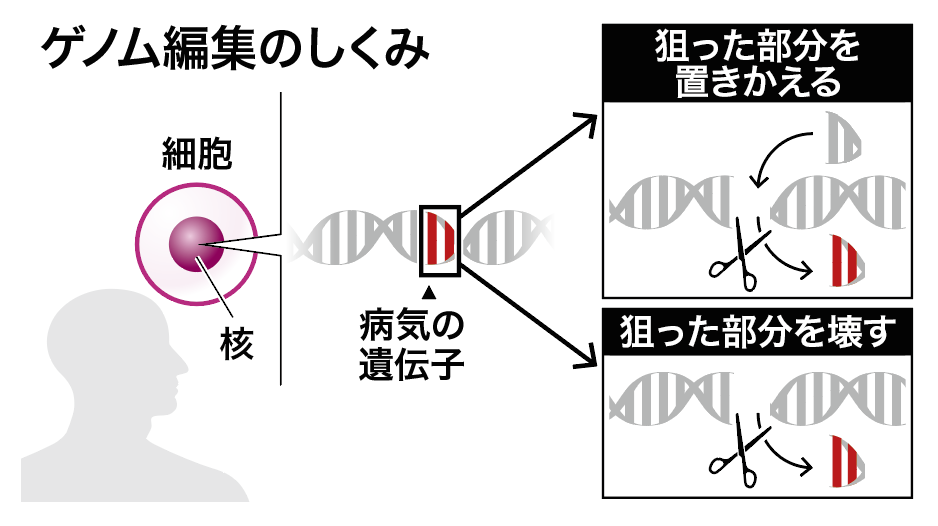

2つ目が、ゲノム編集です。

これは神のハサミと呼ばれることもありますが、DNA配列をハサミで切って繋ぎ変えることで、遺伝子情報を書き換えるというものです。

これにより、例えば、免疫機能が弱っている人のゲノムを編集し、免疫力を高めることで病気を治すという試みや、温暖化や環境に強い作物を作ることで、人口増加や温暖化による不作などに対応することもできます。

もちろん倫理的な境界線をどこに引くのかという問題は常に残っていますが、非常に将来性があるということは感じてもらえたのではないでしょうか。

それでは早速ファンドの中身を見ていきましょう。

投資対象は?

グローバル全生物ゲノム株式ファンドの投資対象は世界の株式です。ゲノム関連ビジネスを行う企業及びゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資をしていきます。

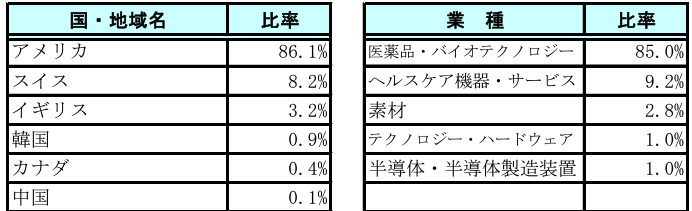

組入銘柄数は42銘柄となっており、ファンドの国別構成比を見てみると、アメリカが85%以上を占めており、次いで、スイス・イギリスとなっています。

※引用:マンスリーレポート

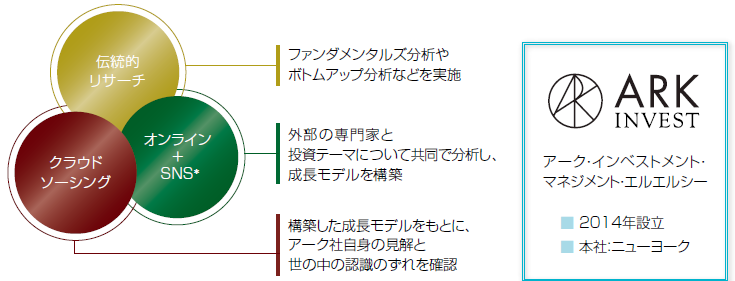

運用体制は?

グローバル全生物ゲノム株式ファンドの運用を実質行っているのは、アーク・インベストメントです。

このブログでもフィンテックや自動運転関連ファンドで紹介しているので、もう名前は聞いたことがある人もいるでしょう。

アーク・インベストメントが優れているのは、その独特な調査方法です。

グローバル全生物ゲノム株式ファンドのアナリストはスタンフォード大学でバイオを学び、研究所に勤めていた専門家です。

一般的な運用会社であれば、企業の財務分析が中心になりますが、彼らは外部の専門家と意見交換しながら、自分たちの知見を深めていきます。最新の論文を読み、自分たちでレポートを書いて、広くネット上で専門家から意見を仰ぐことでさらに磨きをかけるわけです。

当然、このような方法で調査している運用会社はほぼ皆無ですので、ゲノム技術に関連する知見については、ずば抜けていることになります。

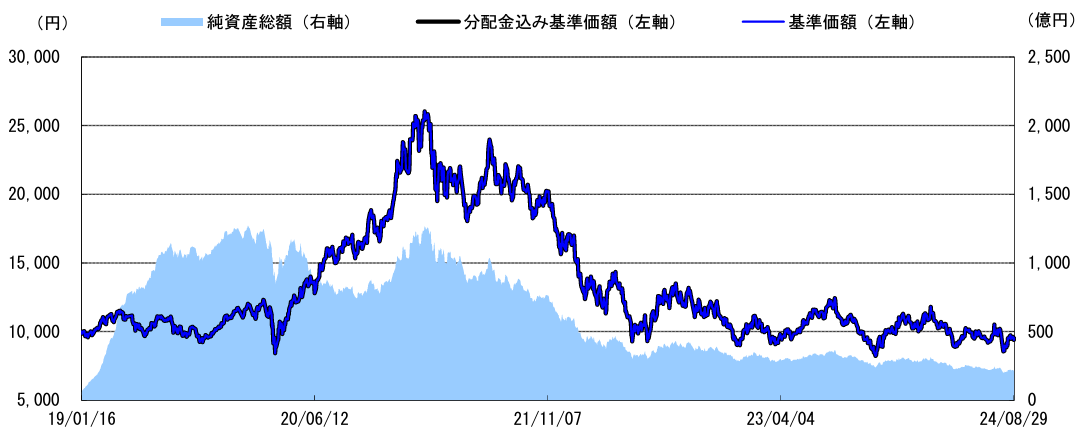

純資産総額は?

投資を検討するうえで、純資産総額は必ず確認するようにしてください。

純資産総額が大きいほうが、ファンドマネージャーが資金を運用する際に効率よく運用できますし、ファンドの運用で必ず発生する保管費用や監査費用が相対的に低くなりますので、コストが相対的に低く抑えられます。

また投資信託の規模が小さくなると運用会社自体がその投資信託に力を注がなくなりパフォーマンスが悪くなることもありますので注意が必要です。最低でも50億円、余裕を持って100億円はほしいところです。

グローバル全生物ゲノム株式ファンドの純資産総額は約210億円です。

一時期は1000億円を超えていましたが、パフォーマンスの悪化に伴い、資金の流出が続いています。

※引用:マンスリーレポート

実質コストは?

投資信託には、購入時の手数料や信託報酬の他にも費用がかかっていることをご存知ですか?

これを実質コストと言いますが、実質コストには株式売買手数料や有価証券取引税、監査費用などが含まれています。

特に純資産総額が小さいときには、信託報酬より実質コストがかなり割高になっている場合もあるので、注意が必要です。

信託報酬を信用するな。知らないうちに差し引かれている実質コストの調べ方

グローバル全生物ゲノム株式ファンドは購入時手数料も信託報酬もかなり割高で、初年度は5%以上の手数料がかかりますので、慎重に投資をするか検討する必要があります。

| 購入時手数料 | 3.3%(税込)※上限 |

| 信託報酬 | 1.804%(税込) |

| 信託財産留保額 | なし |

| 実質コスト | 1.933%(概算値) |

※引用:最新運用報告書

「ファンドの運用で成果を出すために一番大事なことは何ですか?」と聞かれてあなたは何と答えますか?

もし『ファンド選び』だと思ったとしたら、あなたはドツボに

はまっていますので、こちらの記事を読んでみてください。

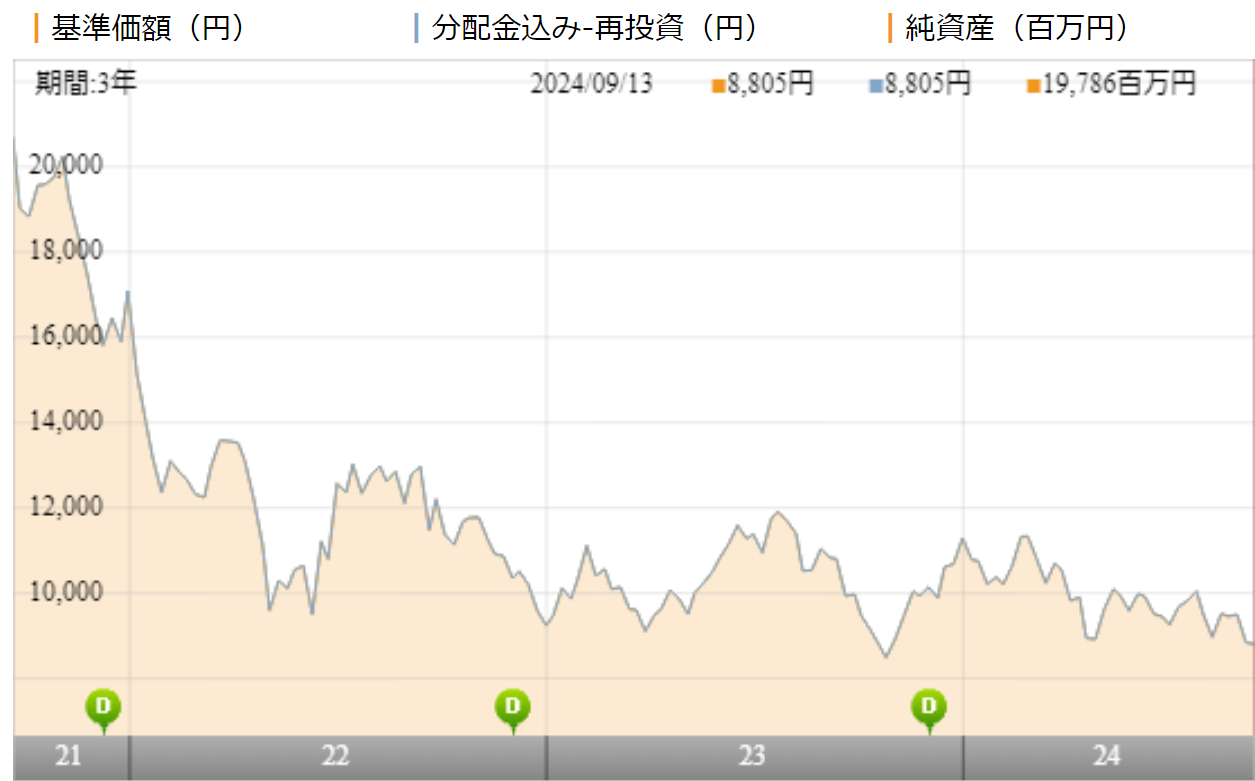

基準価額をどう見る?

グローバル全生物ゲノム株式ファンドの基準価額を見ていきましょう。

2021年から下落を始め、2023年、2024年も下落が続いています。株式市場が好調な中、ここまで下落しているファンドも珍しいくらいです。

※引用:ウエルスアドバイザー

利回りはどれくらい?

つづいて、グローバル全生物ゲノム株式ファンドの運用実績を見てみましょう。

| 平均利回り | |

| 1年 | ▲14.26% |

| 3年 | ▲23.39% |

| 5年 | ▲0.90% |

| 10年 | - |

※2024年9月時点

直近1年間の利回りは▲14.26%となっています。3年平均利回りも2桁のマイナスとなっており、この時点でかなり酷い利回りのファンドであることは何となく予想がつきますね。

ただし、この時点で投資判断をするのは時期尚早です。他の類似ファンドとパフォーマンスを比較した上で、投資判断するようにしてください。

同カテゴリー内での利回りランキングは?

グローバル全生物ゲノム株式ファンドは、優れたファンドが多い北米株式カテゴリーに属しています。

投資をするのであれば、同じカテゴリーでも優秀なパフォーマンスのファンドに投資をすべきなので、同カテゴリー内でのパフォーマンスのランキングは事前に調べておいて損はありません。

グローバル全生物ゲノム株式ファンドは、全期間で最下位となっており、かなり悲惨な状況にあります。これでは誰も投資しようと思いませんね。

| 上位●% | |

| 1年 | 100% |

| 3年 | 100% |

| 5年 | 100% |

| 10年 | - |

※2024年9月時点

年別のパフォーマンスは?

グローバル全生物ゲノム株式ファンドの年別のパフォーマンスを見てみましょう。

年別の運用利回りを見ることで、平均利回りを見るだけではわからない基準価額の変動の大きさを知ることができます。

2019年の新規設定時から保有をしていた投資家は、わずか2年で、資産が2倍になりました。

しかし、その反動で、2021年は▲25.36%、2022年は▲43.35%になってしまっています。

ボラティリティが大きすぎるファンドというのは特に長期保有には向きませんので、注意してください。

| 年間利回り | |

| 2024年 | ▲17.08%(1-6月) |

| 2023年 | +22.30% |

| 2022年 | ▲43.35% |

| 2021年 | ▲25.36% |

| 2020年 | +90.36% |

| 2019年 | +7.88%(4-12月) |

※2024年9月時点

投信運用は長期投資が前提なので、つい出口戦略を考えずに投資をしてしまいがちです。

しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、重要なテーマです。ぜひこれを機会に投資の出口戦略を考えてみてください。

>>ここまで考えるのが本当の資産運用。多くの投資家が考えられていない投信運用の出口戦略とはインデックスファンドとのパフォーマンス比較

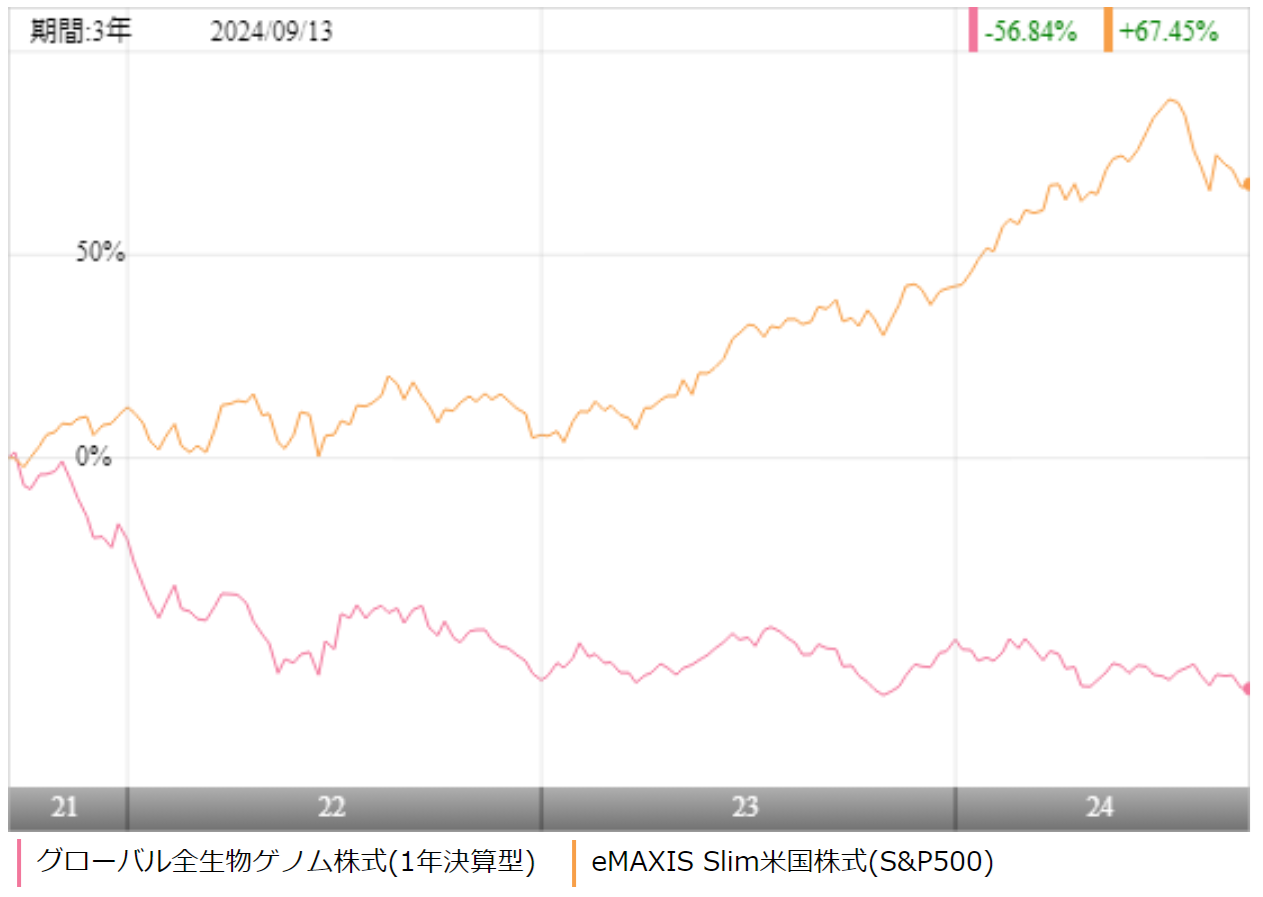

グローバル全生物ゲノム株式ファンドへの投資を検討するのであれば、低コストのインデックスファンドよりもパフォーマンスが優れているかは確認しておく必要があります。

医療系のファンドではありますが、米国株式の比率が80%程度なので、米国のS&P500に連動する超低コストファンドのeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と比較をしました。

※引用:ウエルスアドバイザー

直近3年間では、全期間にわたって、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)がパフォーマンスで大きく上回っています。

どう見ても、コストが低く、安定的に上昇しているeMAXIS Slim米国株式(S&P500)に投資をするほうが安全ですね。

| 全生物ゲノム | slim 米国株式 | |

| 1年 | ▲14.26% | +24.15% |

| 3年 | ▲23.39% | +19.11% |

| 5年 | ▲0.90% | +22.66% |

| 10年 | - | - |

※2024年9月時点

アクティブファンドとのパフォーマンス比較

アクティブファンドへ投資をするのであれば、アクティブファンドの中でも優れたファンドに投資をしたいものです。

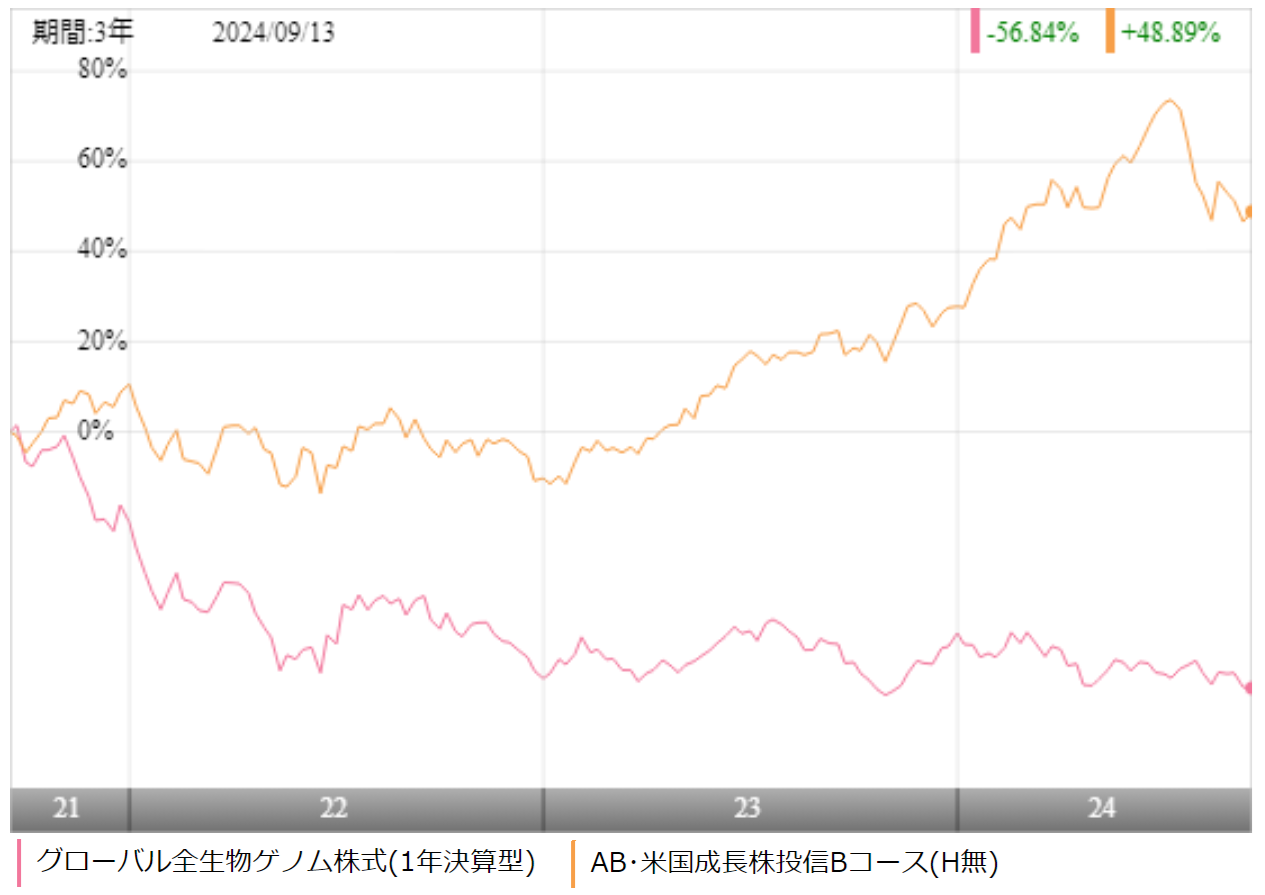

そこで、今回は米国株ファンドで圧倒的に人気の高い、アライアンス・バーンスタインの米国成長株投信Bコースとパフォーマンスを比較しました。

※引用:ウエルスアドバイザー

こちらも直近3年間はほぼ全期間において、米国成長株投信が勝っています。

アクティブファンドに投資をするにしても、グローバル全生物ゲノム株式ファンドを選択する理由はまずないですね。

| 全生物ゲノム | 米国成長株投信 | |

| 1年 | ▲14.26% | +24.04% |

| 3年 | ▲23.39% | +14.36% |

| 5年 | ▲0.90% | +22.51% |

| 10年 | - | +18.35% |

※2024年9月時点

最大下落率は?

グローバル全生物ゲノム株式ファンドに投資をする前に、最大でどの程度下落する可能性があるのかを知っておくことは非常に重要です。

どの程度下落する可能性があるかを把握しておけば、大きく下落した相場でも落ち着いて保有を続けられるからです。

それではここでグローバル全生物ゲノム株式ファンドの最大下落率を見てみましょう。

| 期間 | 下落率 |

| 1カ月 | ▲21.48% |

| 3カ月 | ▲35.13% |

| 6カ月 | ▲41.53% |

| 12カ月 | ▲52.88% |

※2024年9月時点

最大下落率は、2021年07月~2022年06月の▲52.88%です。

なかなか2021年~2022年で最大下落率を記録しているファンドは少ないのですが、2020年の反動が大きかったということでしょう。●●ショック以外のときに、50%も下落するファンドは恐くて投資しづらいです。

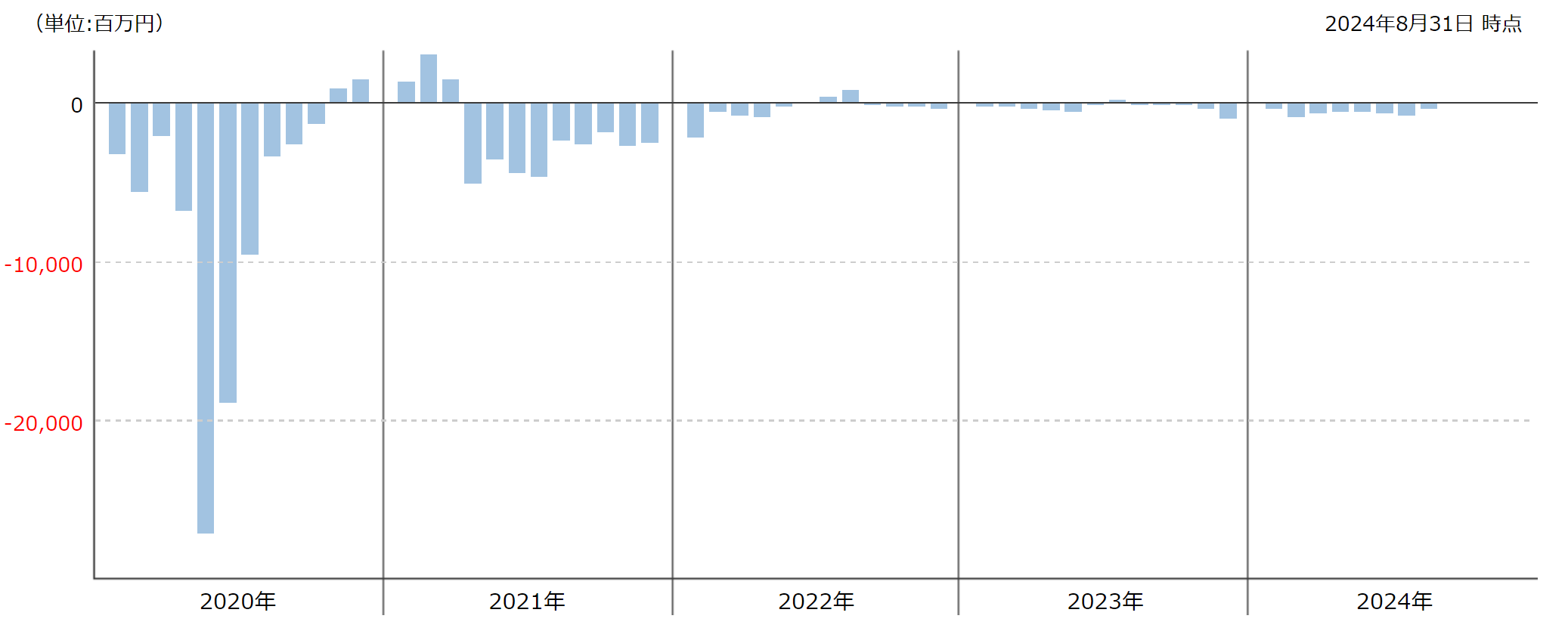

評判はどう?

それでは、グローバル全生物ゲノム株式ファンドの評判はどうでしょうか?

ネット等で口コミを調べることもできますが、資金の流出入を見ることで、評判がわかります。

評判がよければ、資金が流入超過になりますし、評判が悪くなっていれば、資金が流出超過になります。

グローバル全生物ゲノム株式ファンドは2020年以降ほぼ資金が流出超過となっており、このパフォーマンスでは当然の結果と言えますね。

※引用:ウエルスアドバイザー

グローバル全生物ゲノム株式ファンドの個人的評価まとめと今後の見通し

ゲノム分析が低コストで実用化したことと、狙った遺伝子情報だけをゲノム編集できるようになったことで、ビジネス的にも無限の可能性が広がっています。

技術の進歩は急速に進んでいますが、一方で非常に専門的な分野であるため、普通のアナリストでは詳細な分析が追いつきません。

ですので、いち早く将来性の高い銘柄を選定し、投資ができれば、あとから他の運用会社が追随してくることになりますので、先行優位性を発揮して、収益につなげることができるというわけです。

2020年のグローバル全生物ゲノム株式ファンドには多くの個人投資家が驚かされ、今後も将来有望なテーマ型ファンドなのかと注目されていました。

しかし、2021年以降は、株式ファンドの中でも最下位クラスのパフォーマンスになってしまっており、これでは全く意味がありません。

現状で言えば、低コストで手堅く運用できるeMAXIS Slim 米国株式のほうがはるかに安心して投資ができると言えます。

現時点で、グローバル全生物ゲノム株式ファンドにあえて投資をする理由はありませんね。

最後に、投信運用には多くのメリットもありますが、当然ながら、弱点もあります。

今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。その理由をこちらで話をしています。

>>私が痛感する投資信託の限界。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点