株式、現金、不動産に分散投資をするのが投資の大原則。と言われ始めてもう何十年と経ちました。

このような考え方は、非常にシンプルでわかりやすかったので、多くの投資家に受け入れられていたわけですが、この考え方を再現していると謳って設定されたのが、日興アセットの財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)です。

株・債券・不動産に分散しているバランスファンドはいくらでもありますが、ネーミングがわかりやすく、多くの投資家の注目を集めています。

「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)って投資対象としてどうなの?」

「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)って持ってて大丈夫なの?」

「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)より良いファンドってある?」

といったことでお悩みの方は、この記事を最後まで読めば、悩みは解消すると思います。

今日は、財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)の評判や今後の見通しについて、独自の視点で分析していきます。

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の基本情報

投資対象は?

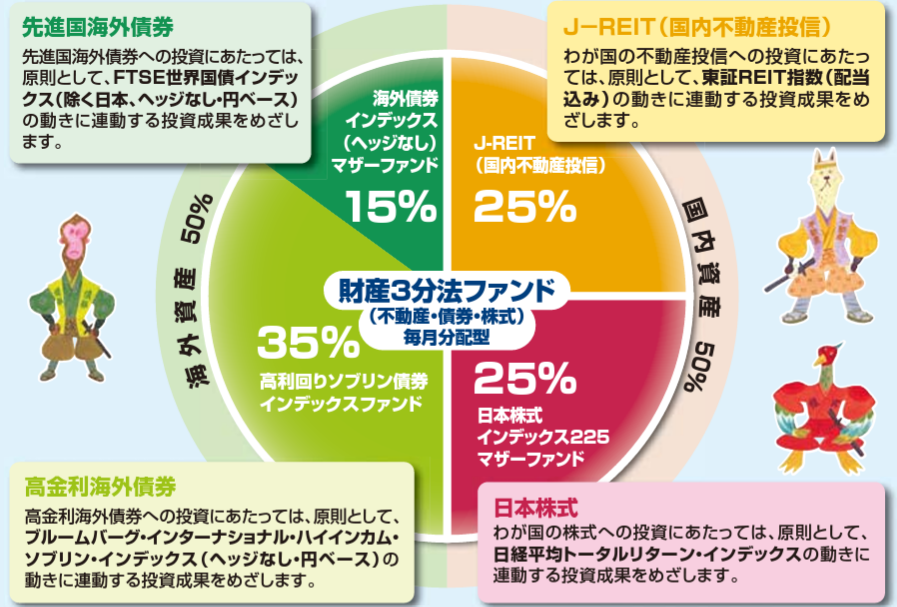

まず財産3分法ファンドの投資対象は、国内株式、国内リート、先進国海外債券、高金利海外債券の4つです。

そして、投資比率を下図のように、国内株式25%、国内リート25%、先進債券15%、高金利海外債券35%と固定して、安定した資産の成長を目指します。

※引用:交付目論見書

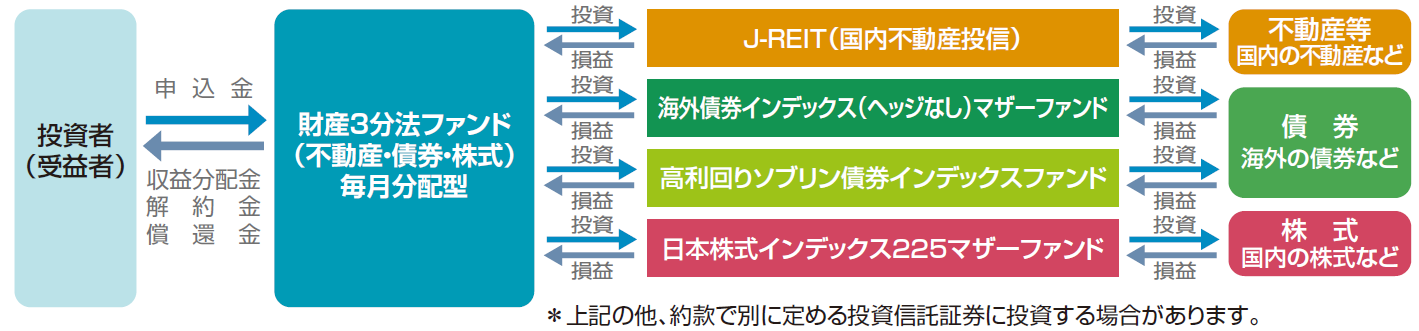

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)はファンド・オブ・ファンズとなっており、各アセットごとにインデックスファンドに投資をしています。

※引用:交付目論見書

個人的には、まず国債と違ってリスクのある海外債券ですし、不動産はリートですし、これをもって財産3分法というのは、果たしていかがなものかと思います。

本来の3分法はリスクない金融資産(現金)、不動産オーナーとしての不動産、株式や債券などの有価証券をもって、3分法です。

耳障りのよい言葉を使って、投資家をカモにしているようにしか見えないですね。

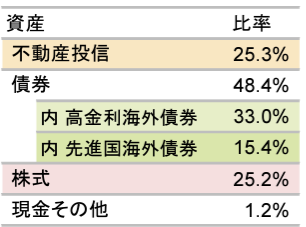

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)の現在の資産比率を確認すると、概ね、目論見書に記載のあるとおり、株式、REITに約25%ずつ、債券に約50%となっています。

※引用:マンスリーレポート

純資産総額は?

続いて、財産3分法ファンドの純資産総額はどうなっているか見てみましょう。

純資産総額というのは、あなたを含めた投資家から集めた資金の総額だと思ってください。

純資産総額は大きいほうが、ファンドマネージャーが資金を運用する際に効率よくできたり、保管費用や監査費用が相対的に低くなりますので、コストが低く抑えられます。

また投資信託の規模が小さくなると運用会社自体がその投資信託に力を注がなくなりパフォーマンスが悪くなることもありますので注意が必要です。

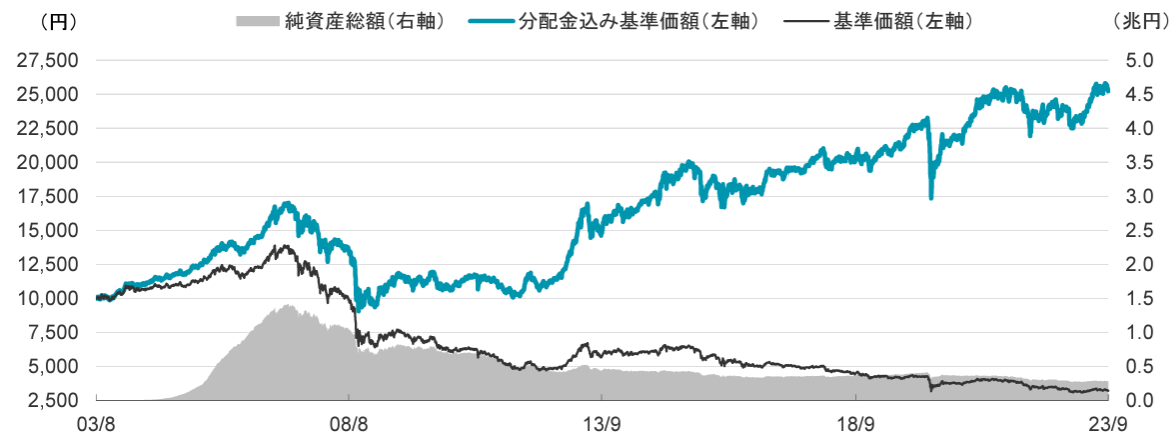

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)は2008年ごろまで1兆円を超える超大規模ファンドでした。

しかし、リーマンショックの影響をうけて基準価額が下落して以来、純資産総額は減り続け、現在では2800億円程度となっています。とは言ったものの、2000億をこえている時点で、まだ保有者は相当多いということです。

※引用:マンスリーレポート

実質コストは?

私たちが支払うコストには、目論見書に記載の信託報酬以外に、株式売買委託手数料や、保管費用、印刷費用などが含まれています。

そのため、実際に支払うコストは、目論見書記載の額より高くなるのが通例で、実際にかかる実質コストをもとに投資判断をしなければなりません。

信託報酬を信用するな。知らないうちに差し引かれている実質コストの調べ方

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)の実質コストは1.05%となっており、一見低く見えますが投資対象がインデックスファンドであることを考えると実は割高なコストです。

あなたが直接インデックスファンドを購入すれば、コストは4分の1程度で済みます。ですので、積極的にはおすすめできないファンドです。

| 購入時手数料 | 3.3%(税込)※上限 |

| 信託報酬 | 1.045%(税込) |

| 信託財産留保額 | 0.3% |

| 実質コスト | 1.05% |

※引用:最新運用報告書

「ファンドの運用で成果を出すために一番大事なことは何ですか?」と聞かれてあなたは何と答えますか?

もし『ファンド選び』だと思ったとしたら、あなたはドツボに

はまっていますので、こちらの記事を読んでみてください。

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の評価分析

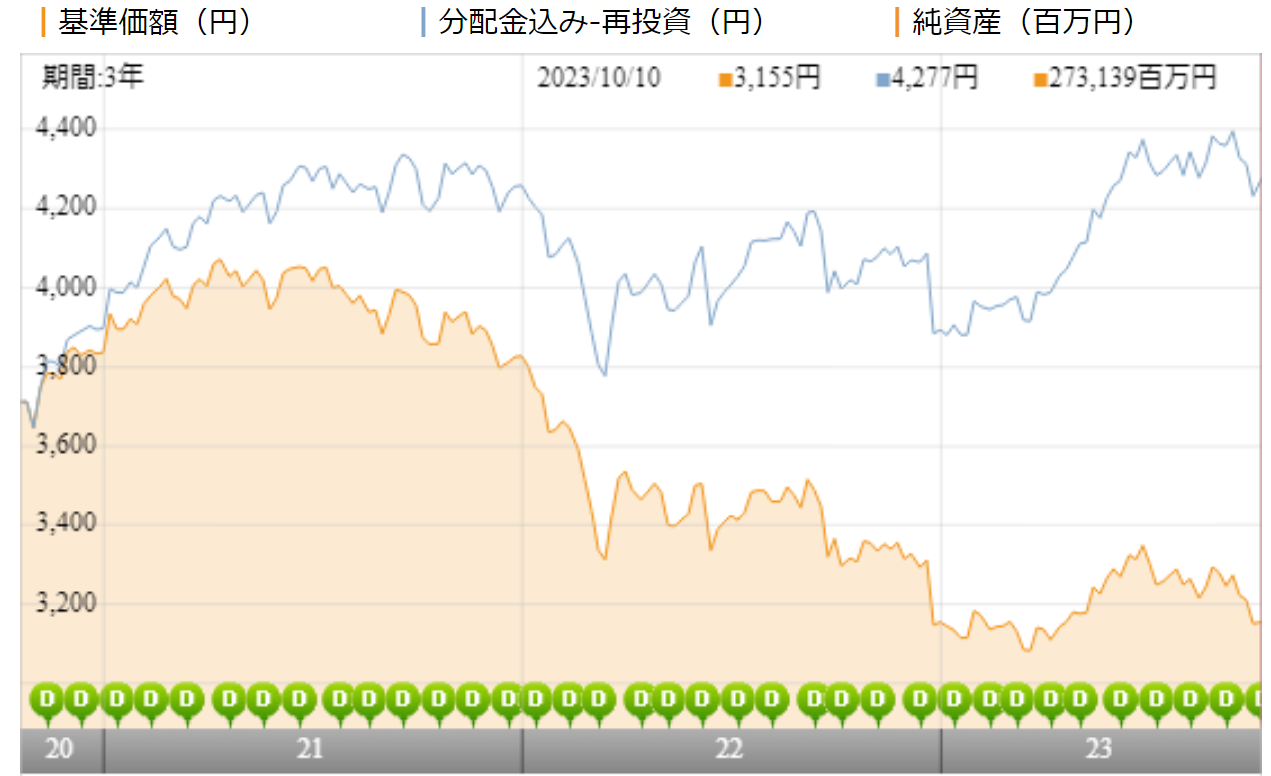

基準価額をどう見る?

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)の基準価額は直近3年間で約20%ほど下落しています。

分配金を受け取らずに運用を続けた場合の基準価額(青線)を見てみると、3年間で20%ほど上昇しているので、運用自体はプラスですが、過剰な分配が行われていることがわかります。

※引用:ウエルスアドバイザー

利回りはどれくらい?

続いて、財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)の利回りを見ていきます。

直近1年間の利回りは8.11%となっています。

3年、5年、10年平均利回りが安定して3%~5%程度あるので、これくらいの利回りが安定して得られるとバランスファンドに投資をした価値があると言えます。

ちなみにあなたは実質利回りの計算方法はすでに理解していますか?もし、理解していないのであれば、必ず理解しておいてください。

| 平均利回り | |

| 1年 | +8.11% |

| 3年 | +5.10% |

| 5年 | +3.87% |

| 10年 | +4.75% |

※2023年10月時点

同カテゴリー内での利回りランキングは?

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)はバランスファンドの株式・RIET比率が25~50%のカテゴリーに分類されています。

投資をするのであれば、同カテゴリーでも優秀なパフォーマンスのファンドに投資をしたいと思うので、同カテゴリー内でのパフォーマンスのランキングを調べました。

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)は、全期間で下位30%以内になっています。

バランスファンドはアセットクラスの比率がバラバラなので、一概に優劣をつけることはできませんが、それでも他にパフォーマンスで優れているファンドが多いので、比較をしてみる価値があるとわかります。

| 上位●% | |

| 1年 | 80% |

| 3年 | 83% |

| 5年 | 78% |

| 10年 | 88% |

※2023年10月時点

年別のパフォーマンスは?

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)の年別のパフォーマンスも見てみましょう。

年別の運用利回りを見ることで、平均利回りを見るだけではわからない基準価額の変動の大きさを知ることができます。

2022年は10%近くのマイナスになっていますが、それ以外の年では大きなマイナスはないようですね。マイナス幅も小さく安定してプラスの年が多いので、投資家も安心して投資ができそうです。

| 年間利回り | |

| 2023年 | +10.66%(1-9月) |

| 2022年 | ▲8.99% |

| 2021年 | +7.82% |

| 2020年 | +2.19% |

| 2019年 | +15.18% |

| 2018年 | ▲3.48% |

| 2017年 | +5.96% |

| 2016年 | +5.03% |

| 2015年 | ▲3.07% |

| 2014年 | +12.51% |

※2023年10月時点

投信運用は長期投資が前提なので、つい出口戦略を考えずに投資をしてしまいがちです。

しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、重要なテーマです。ぜひこれを機会に投資の出口戦略を考えてみてください。

>>ここまで考えるのが本当の資産運用。多くの投資家が考えられていない投信運用の出口戦略とはインデックスファンドとの利回り比較

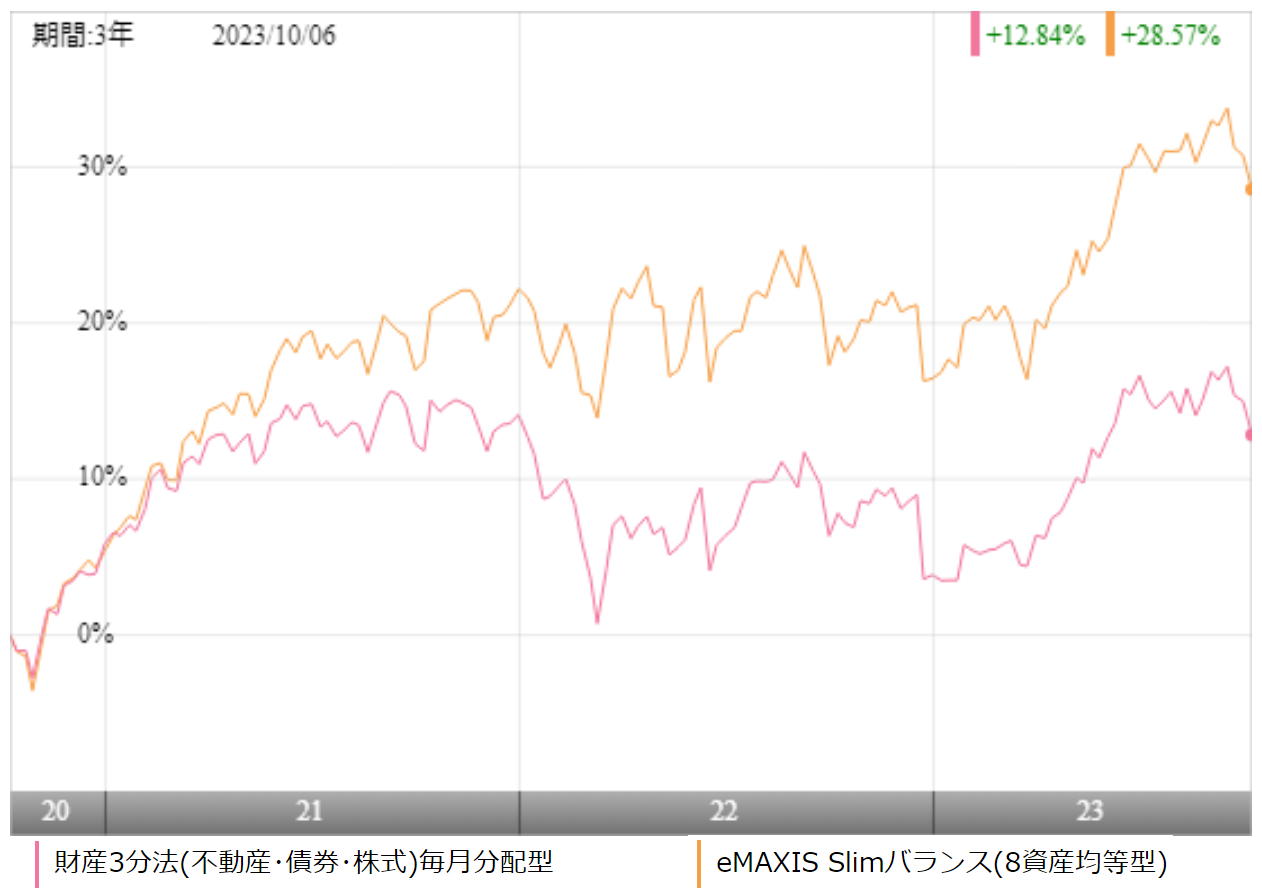

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)への投資を検討するのであれば、少なくとも低コストのインデックスファンドよりはパフォーマンスが優れていなければ投資する価値がありません。

今回は、国内外の株式、債券、REITに分散投資ができるインデックスファンドとして非常に人気の高い、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)と比較をしました。

※引用:ウエルスアドバイザー

直近3年間では、ほぼ全期間において、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)のほうがパフォーマンスで上回っています。

より長期の利回りを比較してみても、この傾向は変わらないので、あえて高いコストを支払って、財産3分法ファンドに投資をする理由がありませんね。

| 財産3分法 | Slim バランス | |

| 1年 | +8.11% | +11.47% |

| 3年 | +5.10% | +10.11% |

| 5年 | +3.87% | +6.31% |

| 10年 | +4.75% | - |

※2023年10月時点

類似ファンドとのパフォーマンス比較

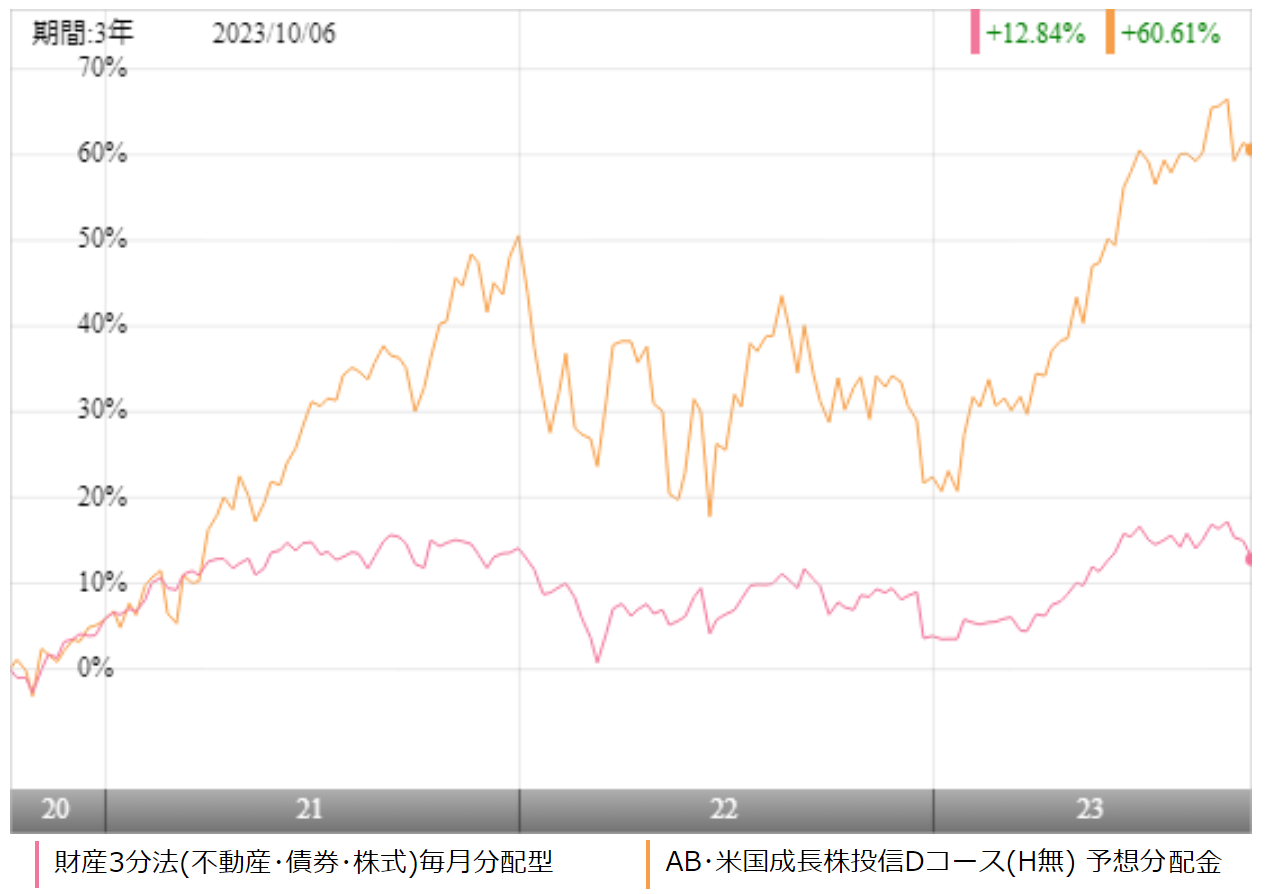

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)のような毎月分配型ファンドに投資をするのであれば、他の毎月分配型ファンドとパフォーマンスを比較しておくのは悪くありません。

毎月分配型ファンドにおいて一番重要なのは分配金を多く受け取れるかではなく、ファンドがちゃんと運用益を得ていて、その運用益の範囲で分配金を出しているかという点です。

そこで、今回は、私が毎月分配型ファンドであれば唯一おすすめしているアライアンス・バーンスタインの米国成長株投信Dコースと比較をしてみました。

※引用:ウエルスアドバイザー

直近3年間で見ると、米国成長株投信Dコースは米国株100%のファンドなので、取っているリスクが違いますが、3年間でこれだけパフォーマンスに差がついています。

この差は実質あなたが受け取れる分配金の額に直接影響してきますので、いかにパフォーマンスの優れたファンドに投資をすることが重要かわかっていただけると思います。

| 財産3分法 | AB米国成長 | |

| 1年 | +8.11% | +25.31% |

| 3年 | +5.10% | +18.17% |

| 5年 | +3.87% | +16.62% |

| 10年 | +4.75% | - |

※2023年10月時点

最大下落率は?

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)に投資をする前に、最大でどの程度下落する可能性があるのかを知っておくことは非常に重要です。

どの程度下落する可能性があるかを把握しておけば、大きく下落した相場でも落ち着いて保有を続けられるからです。

それではここで財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)の最大下落率を見てみましょう。

| 期間 | 下落率 |

| 1カ月 | ▲17.33% |

| 3カ月 | ▲26.55% |

| 6カ月 | ▲29.04% |

| 12カ月 | ▲36.05% |

※2023年10月時点

最大下落率は2007年11月~2008年10月の1年間で36.05%となっており、バランス型ファンドにしてはかなり大きく下落しています。ここまで下落すると、元の水準に基準価額が戻るまでに相当の時間がかかりそうです。

この下落はリーマンショック時のものなので、それと比較すると、コロナショックはまだマシと言えそうです。

最大下落率を知ってしまうと、少し足が止まってしまうかもしれません。しかし、以下のことをしっかり理解しておけば、元本割れの可能性を限りなく低くすることが可能です。

分配健全度はどれくらい?

分配金を毎月受け取っていると、受け取っていることに安心してしまい、自分の投資元本からの配当なのか、ファンドの収益からの配当なのか調べなくなります。

そこで、分配金がファンドの収益からちゃんと支払われているのかを調べるときに役立つのが分配健全度です。

分配健全度とは、1年間の分配金の合計額と基準価額の変動幅をもとに、あなたが受け取った分配金の約何%がファンドの収益によるものなのかを計算できる指標です。

| 基準価額の変動幅 | 1年間の分配合計額 | 分配健全度 |

| ▲104円 | 360円 | 71% |

※2022/10/13~2023/10/13

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)の直近1年間の分配健全度は71%となっています。

分配健全度は100%を切ると、一部ファンドの収益以外から分配金が支払われていることを意味します。

直近1年間は分配健全度は100%を下回っていますので、あなたが受け取った分配金の一部は、ファンドの収益以外から支払われています。

分配金利回りはどれくらい?

毎月分配型のファンドに投資をしている場合、どれくらいの分配金が受け取れるのかを知るために分配金利回りを参考にします。

ただし、投資信託の場合、分配金利回りだけをみていると、受け取っている分配金がファンドの収益から出ているものなのか、投資元本が削られているのか、判断できません。

そのため、ファンドの運用利回りと分配金利回りを比較して、ファンドの運用利回りのほうが高ければ、あなたが受け取っている分配金がファンドの運用の収益から支払われていると判断することができます。

| 運用利回り | 分配利回り | |

| 1年 | +8.11% | 11.3% |

| 3年 | +5.10% | |

| 5年 | +3.87% | |

| 10年 | +4.75% |

※2023年10月時点

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)の分配利回りは11%なので、バランスファンドの割に分配金を多く受け取れていると感じている人もいるかもしれません。

しかし、実際はファンドの運用利回りのほうが低いので、あなたが受け取っている分配金の一部はあなたの投資した元本がただ戻ってきているだけの状態です。

分配金余力はどれくらい?

毎月分配型ファンドに投資をしている場合、もう1つ気になるのが今後いつごろ、減配されそうかという点です。

そんなときに役立つのが分配金余力という考え方です。

分配金余力というのは、今の分配金の水準をあと何か月続けられそうかを判断するための指標です。

明確にこの水準になったら減配されるという指標ではありませんが、12カ月を切ったファンドはたいてい近々、減配されることが多いです。

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)の分配余力は40か月くらいまで回復していますので、すぐに減配される心配はないでしょう。

| 分配金 | 繰越対象額 | 分配金余力 | |

| 226期 | 30円 | 901円 | 31カ月 |

| 227期 | 30円 | 987円 | 33,9カ月 |

| 228期 | 30円 | 1002円 | 34.4カ月 |

| 229期 | 30円 | 1011円 | 34.7カ月 |

| 230期 | 30円 | 1021円 | 35カ月 |

| 231期 | 30円 | 1034円 | 35.5カ月 |

| 232期 | 30円 | 1047円 | 35.9カ月 |

| 233期 | 30円 | 1065円 | 36.5カ月 |

| 234期 | 30円 | 1087円 | 37.2カ月 |

| 235期 | 30円 | 1105円 | 37.8カ月 |

| 236期 | 30円 | 1125円 | 38.5カ月 |

| 237期 | 30円 | 1149円 | 39.3カ月 |

※引用:最新運用報告書

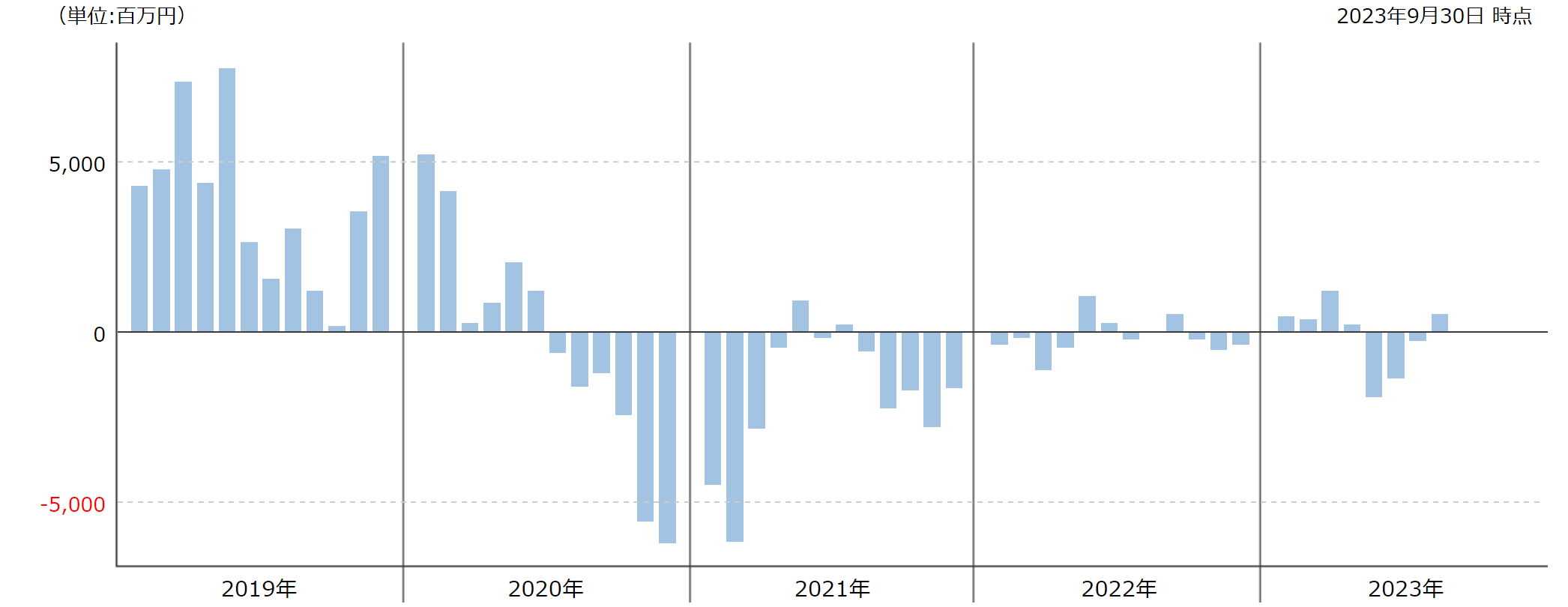

評判はどう?

それでは、財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)の評判はどうでしょうか?

ネット等で口コミを調べることもできますが、資金の流出入を見ることで、評判がわかります。評判がよければ、資金が流入超過になりますし、評判が悪くなっていれば、資金が流出超過になります。

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)は、2019年頃までは分配利回りの高さに釣られて無知な投資家が集まってきていたため、評判は良かったのですが、2020年以降に再度、減配されたことで、資金が流出超過するようになりました。

※引用:ウエルスアドバイザー

NISAとiDeCoの対応状況は?

NISAやiDeCoで投資を検討している人も多いと思います。

そこで、NISAやiDeCoの対応状況をまとめました。

| NISA | iDeCo |

| 〇 | ジブラルタ生命保険、第四北越銀行 |

※2023年10月時点

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の評価まとめと今後の見通し

いかがでしたでしょうか?

正直、日興アセットは販売用の資料を作成するのがうまいので、一見すると非常にすばらしいファンドのように見えてしまいます。

しかし、基準価額が3000円台ということで、明らかに過剰な分配を続けてきており、直近では、分配金を下げなければ、どうしようもならない状況に近づいています。

改めてになりますが、ファンドの運用利回りと分配金利回りは全くの別物です。

運用利回り10%と言えば、100万円を投資した場合、年10万円の運用益を受け取ることができます。

一方で、分配金利回り10%という場合は違います。仮にファンドの運用利回りが3%しかなくても分配金利回りを10%にすることはできるのです。

その結果、100万円投資をして、ファンドの運用益は3万円しかないにもかかわらず、あなたは10万円の分配金を受け取ることになります。

では、運用益と分配金の差額の7万円はどこから出てきているのかと言えば、あなたの投資した元本の100万円から支払われているのです。

つまり、分配金利回りがいくら高くても、ファンドの運用利回りが低ければ、まったく意味がないということです。

毎月分配型ファンドは私はそもそもおすすめはしませんが、それでも投資をしたいという場合、ファンドの選定基準は分配金利回りが高いか低いかではありません。

ファンドの運用利回りがちゃんとプラス(大きいほど良い)で、運用利回りの範囲内か、少し超える程度で分配金を出しているファンドを選ぶべきです。

ですので、分配金余力がもう数か月しかなく、毎年減配を繰り返すしかなくなっている財産3分法ファンドよりも、毎年、しっかりとファンドの運用益を出して、その範囲で分配金を出しているアライアンス・バーンスタインの米国成長株投信Dコースのようなファンドのほうがおすすめです。

最後に、投信運用には多くのメリットもありますが、当然ながら、弱点もあります。

今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。その理由をこちらで話をしています。

>>私が痛感する投資信託の限界。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点