インデックスファンドの低コスト競争において、最前線で戦っている三菱UFJ国際投信のeMAXIS Slimシリーズ。

毎年、投信ブロガーが選ぶファンドオブザイヤ―で上位入賞を果たしており、投資家からも支持を得ている代表的なファンドです。

さて、今日は、三菱UFJ国際投信のeMAXIS Slim先進国株式インデックスについて徹底的に分析したいと思います。

こんなことがわかる

- eMAXIS Slim先進国株式インデックスは投資対象として、あり?なし?

- eMAXIS Slim先進国株式インデックスより良いファンドってある?

といったことでお悩みの方は、この記事を最後まで読めば、悩みは解消すると思います。

eMAXIS Slim先進国株式インデックスの評判や口コミは?

まず、皆さんが一番気になるであろうeMAXIS Slim先進国株式インデックスの評判や口コミを見ていきます。

eMAXIS Slim先進国株式インデックスの評判を知る上でいくつかの方法があります。

①純資産総額から見える評判

純資産総額とは、投資家から集めまっている資金の総額(運用益を含む)だと思ってください。

純資産総額が大きい=多くの投資家が将来性を感じて投資をしていることになるため、評判の良さを測る上での1つの指標になります。

あくまでも感覚値ですが、

ポイント

- 100億以下=評判よくない

- 100~500億=どっちつかず

- 500億円以上=評判いい

- 1000億円以上=かなり評判いい

と思っておけばいいです。

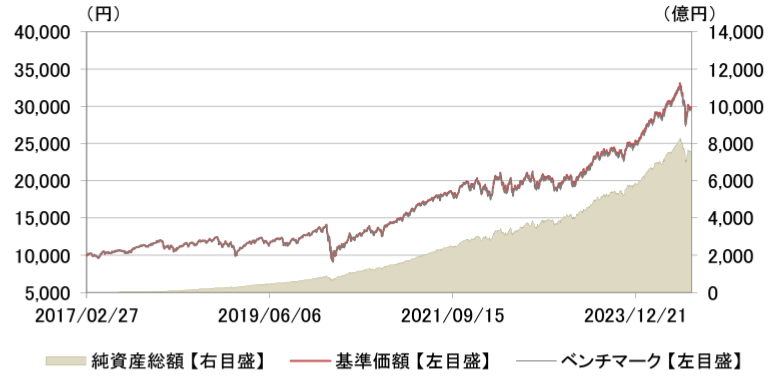

では、eMAXIS Slim先進国株式インデックスの純資産総額がいくらかと言うと、2024年9月時点で約7000億円ですので、かなりの評判のいいファンドだと判断できます。

※引用:マンスリーレポート

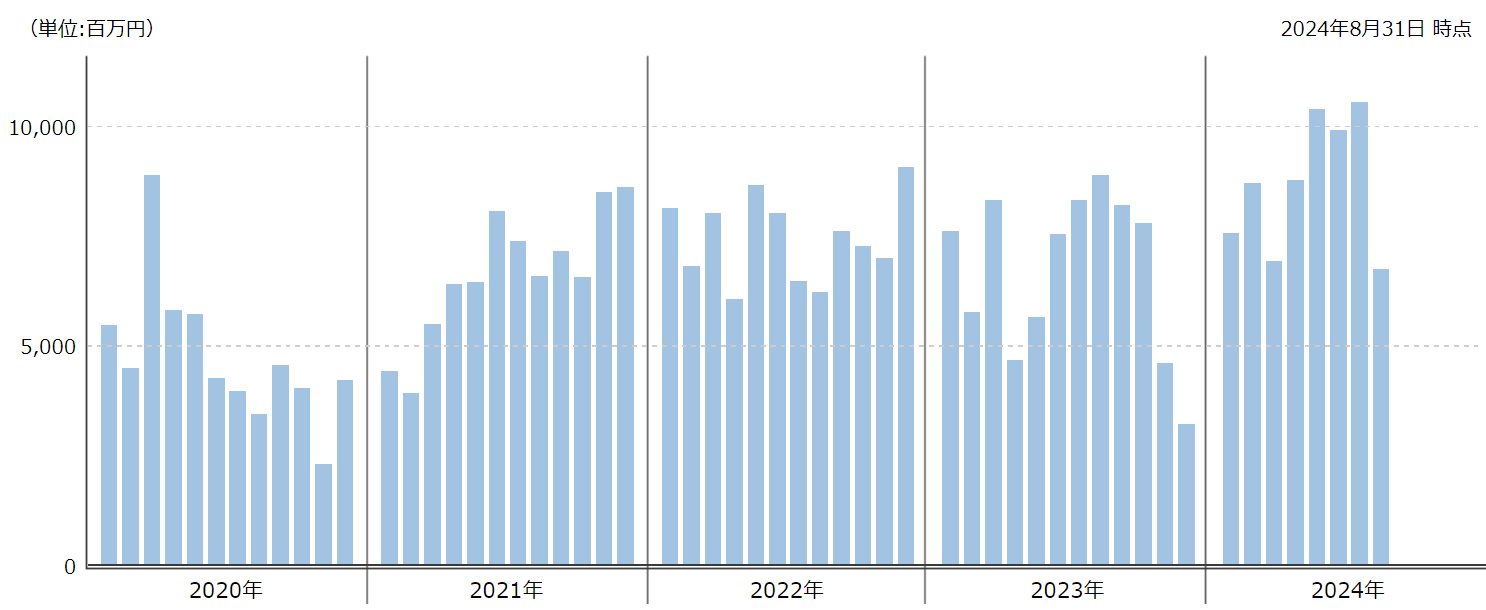

②月次の資金流出入額から見える評判

資金流出入額では、毎月ファンドに資金が流入しているのか流出しているのかがわかります。

純資産総額と併せて、資金流出入額を見ることで、純資産額が大きくても、評判が落ちてきているファンドに気づくことができます。

例えば、AIやDX、ヒトゲノム、モビリティなど、特定のテーマが非常に人気になり、資金が大量に流入し、純資産総額が1000億円をゆうに超えているファンドが多数あります。

ただ、中にはテーマの人気がなくなり、どんどん資金が流出しているファンドもあるのですが、それでも依然1000億円以上の純資産総額のファンドもあります。

こういったファンドはピークが過ぎており、お世辞にも評判が良いとは言えないわけですが、純資産総額だけを見ていても、判断ができません。

そのため、月次の流出入額を見ることで、資産規模が大きく今も流入を続けている評判の良いファンドなのか、資産規模が大きいが流出が続いており、評判は良くないファンドなのかを判断する役に立ちます。

eMAXIS Slim先進国株式インデックスは、資金が毎月流入しており、流入額も少しですが、増えていることから、評判はさらに良くなっていることがわかります。

※引用:ウエルネスアドバイザー

③Yahoo!ファイナンス掲示板やXの口コミから見える評判

ここでは、Yahoo!ファイナンス掲示板やXでの口コミをまとめました。

口コミ①

eMAXIS Slim先進国株式インデックスに限らずですが、為替ヘッジをしていないファンドの場合、円安に振れれば利益が増え、円高に振れれば利益が減ります。

これまで為替ヘッジをしていないファンドで運用してきた人は円安の恩恵をかなり受けてきたと思いますが、ここ最近は為替の動きがかなり激しいので、株価の変動+為替の変動で、保有しているファンドの評価額が大きく変動しています。

そのうち為替は落ち着くと思いますが、eMAXIS Slim先進国株式インデックスは株価と為替の両方の影響を受けることは投資する前に知っておきましょう。

長期的には、円安傾向は変わらないと思いますので、基本的に目先の値動きは特に気にせず積立続けるのが正解です。

口コミ②

S&P500は米国株100%なので、米国株が大きく下げると、資産が大きく減ることになります。

その点、先進国株であれば、国を分散できているので、米国以外の株が好調であれば、下落幅をS&P500より抑えることができます。上昇の場合も同じことが言えますね。

米国株一択は恐いという人は先進国株を検討すればいいですし、米国株はこれからも強いと思う人はこのまま保有を継続すればいいですね。

口コミ③

eMAXIS Slim先進国株式インデックスの掲示板が面白いのは、他の掲示板と違い、短期で売買して利益を出そうとしている投機家がほとんどいないということです。

そして、ここまで先進国株式である程度利益を出している人が、将来も値上がりを信じて積立を続けている人が多いようです。

フィデリティのとあるデータでもそうでしたが、投資で一番儲かった人は1位:亡くなった人、2位:運用したことを忘れていた人という結果があり、結局これが最強ということです。

さて、ここまでeMAXIS Slim先進国株式インデックスの評判や口コミを見てきましたが、

要注意

投資において、よくわからないからという理由で、評判や口コミだけを信じて投資をする人は三流投資家です。

多くの投資家を見てきましたが、ほぼ100%どこかで大損します。

ですので、他人の評判だけをアテにするのではなく、自分でもちゃんと納得した上で投資をしたい人は、私が独自の切り口で、eMAXIS Slim先進国株式インデックスを評価・分析していますので、参考にしてください。

投資はどこまでいっても自己責任です。評判だけを頼りに投資をしている人よりも1ランク2ランクは軽くレベルアップできるはずです。

eMAXIS Slim先進国株式インデックスの独自評価と分析

投資対象は?

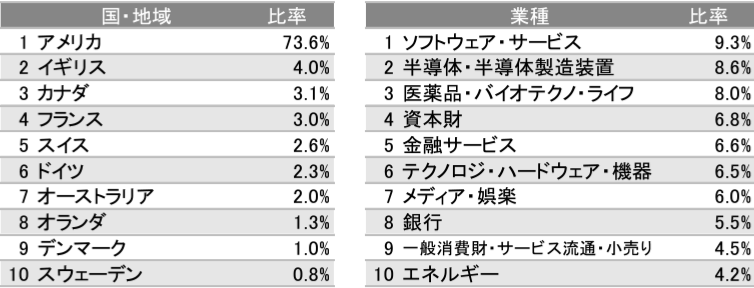

投資対象は、日本を除く先進国の株式で、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。MSCIコクサイ・インデックスは先進国22か国の約1300銘柄に分散投資ができます。

もう少し具体的に、組入銘柄の国別構成比を見てみましょう。

アメリカが1位であるのは当然として、次がイギリス、その次がカナダという構成比率になっています。注目すべきは米国株が約7割で大半を占めているということです。

ほとんど主要な指数は半分以上が米国株であることがほとんどです。それくらい米国株は外すに外せない銘柄が多いということですね。

※引用:マンスリーレポート

続いて、組入銘柄の上位10銘柄を見てみます。あなたが知らない名前はあるでしょうか?それくらい日本でも有名な銘柄が上位にランクインしています。

※引用:マンスリーレポート

純資産総額は?

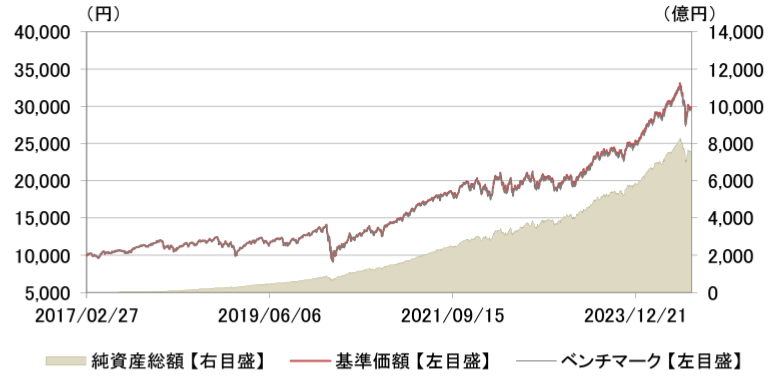

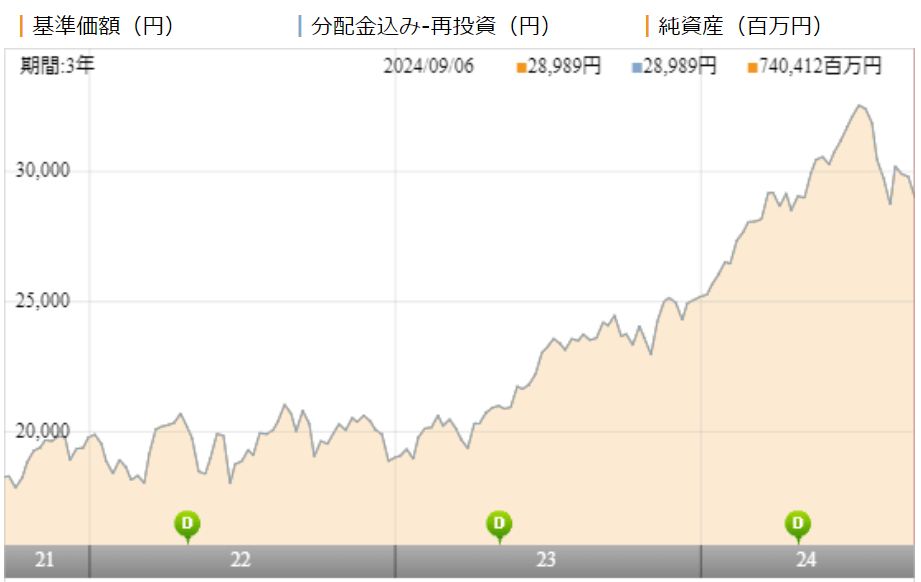

続いて、eMAXIS Slim先進国株式インデックスの純資産総額はどうなっているか見てみましょう。

純資産総額というのは、あなたを含めた投資家から集めた資金の総額だと思ってください。インデックスファンドの運用において、純資産総額というのも見るべきポイントです。

ファンドの純資産総額が小さいと、監査費用や印刷費用、その他諸経費が相対的に比率が高くなるので、実質コストが高くなりがちです。早期償還のリスクもありますね。

また会社としてもファンドの運用に人員を割けなくなるため、パフォーマンスが悪化する原因にもなります。最低でも50億円、余裕を持って100億円はほしいところです。

eMAXIS Slim先進国株式インデックスは下図のように2017年の新規設定以来、純資産総額を伸ばしており、現在の純資産総額は約7540億円となっています。

まさかインデックスファンドで7000億円を超えるようなファンドが登場する時代がくるとは思っていませんでしたが、idecoやつみたてNISAで非常に人気となっており、順調に純資産を増やしています。

※マンスリーレポート

実質コストは?

私たちが支払うコストには、目論見書に記載の信託報酬以外に、株式売買委託手数料や、保管費用、印刷費用などが含まれています。

そのため、実際に支払うコストは、目論見書記載の額より高くなるのが通例で、実際にかかる実質コストをもとに投資判断をしなければなりません。

信託報酬を信用するな。知らないうちに差し引かれている実質コストの調べ方

特にMSCIコクサイ・インデックス連動型のファンドは運用会社各社が作っていますが、運用リターンはベンチマークに連動するため、どこも差がつきません。

そうすると、実質コストの部分で良し悪しを決めることになるわけです。eMAXIS Slim先進国株式インデックスの実質コストは0.137%となっており、実質コストベースでも超低コストを実現できています。

| 購入時手数料 | 0 |

| 信託報酬 | 0.09889%(税込) |

| 信託財産留保額 | 0 |

| 実質コスト | 0.137%(概算値) |

※引用:最新運用報告書

類似ファンドの信託報酬を比較

参考までに、MSCIコクサイ・インデックスをベンチマークとして採用している類似ファンドの信託報酬を比較をしてみましょう。

eMAXIS Slim先進国株式インデックスとニッセイ外国株式インデックスファンドが最安値競争を繰り広げています。

なお、直近で信託報酬を下げている場合もありますので、詳しくはファンドのパフォーマンスを見て、コストを比較するのが最善です。

| ファンド | 信託報酬 |

| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.09889% |

| ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 0.09889% |

| たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% |

| iFree外国株式インデックス | 0.209% |

※2024年9月時点

「ファンドの運用で成果を出すために一番大事なことは何ですか?」と聞かれてあなたは何と答えますか?

もし『ファンド選び』だと思ったとしたら、あなたはドツボに

はまっていますので、こちらの記事を読んでみてください。

基準価額をどう見る?

eMAXIS Slim先進国株式インデックスの基準価額は、2022年に少し停滞しましたが、直近3年間で大きく上昇し続けています。

※引用:ウエルスアドバイザー

利回りはどう?

つづいて、eMAXIS Slim先進国株式インデックスの運用実績を見てみましょう。

| 平均利回り | |

| 1年 | +22.39% |

| 3年 | +17.20% |

| 5年 | +20.70% |

| 10年 | - |

※2024年9月時点

直近1年間の利回りは22.39%という結果になっています。3年平均、5年平均も15%を超えており、非常に好調ですね。

ただ、この時点で投資判断するのは時期尚早です。他のファンドをとパフォーマンスを比較してから投資するようにしてください。

同カテゴリー内での利回りランキングは?

eMAXIS Slim先進国株式インデックスは、日本を除く国際株式カテゴリーに属しています。

投資をするのであれば、同カテゴリーでも優秀なパフォーマンスのファンドに投資すべきですので、同カテゴリー内でのパフォーマンスのランキングを調べました。

eMAXIS Slim先進国株式インデックスは、どの期間においても上位20%にランクインしており、インデックスファンドがここまで上位に入ってくるのは相当珍しいですし、素晴らしいですね。

| 上位●% | |

| 1年 | 13% |

| 3年 | 11% |

| 5年 | 3% |

| 10年 | - |

※2024年9月時点

年別の運用利回りは?

つづいて、eMAXIS Slim先進国株式インデックスの年別のパフォーマンスを見てみましょう。

年別の運用利回りを見ることで、平均利回りだけではわからない基準価額の変動の大きさがわかります。

2018年、2022年はマイナスですが、それ以外の年では、安定して2桁近いパフォーマンスを残しています。マイナス幅も小さいですし、この利回りであれば、文句は出ないでしょう。

| 年間利回り | |

| 2024年 | +25.89%(1-6月) |

| 2023年 | +32.46% |

| 2022年 | ▲5.42% |

| 2021年 | +38.35% |

| 2020年 | +9.01% |

| 2019年 | +28.89% |

| 2018年 | ▲11.00% |

| 2017年 | +14.94% |

※2024年9月時点

投信運用は長期投資が前提なので、つい出口戦略を考えずに投資をしてしまいがちです。

しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、重要なテーマです。ぜひこれを機会に投資の出口戦略を考えてみてください。

>>まさか考えたことがない?運用が成功するか失敗するかすべてのカギを握る投信運用の出口戦略類似ファンドとの利回り比較

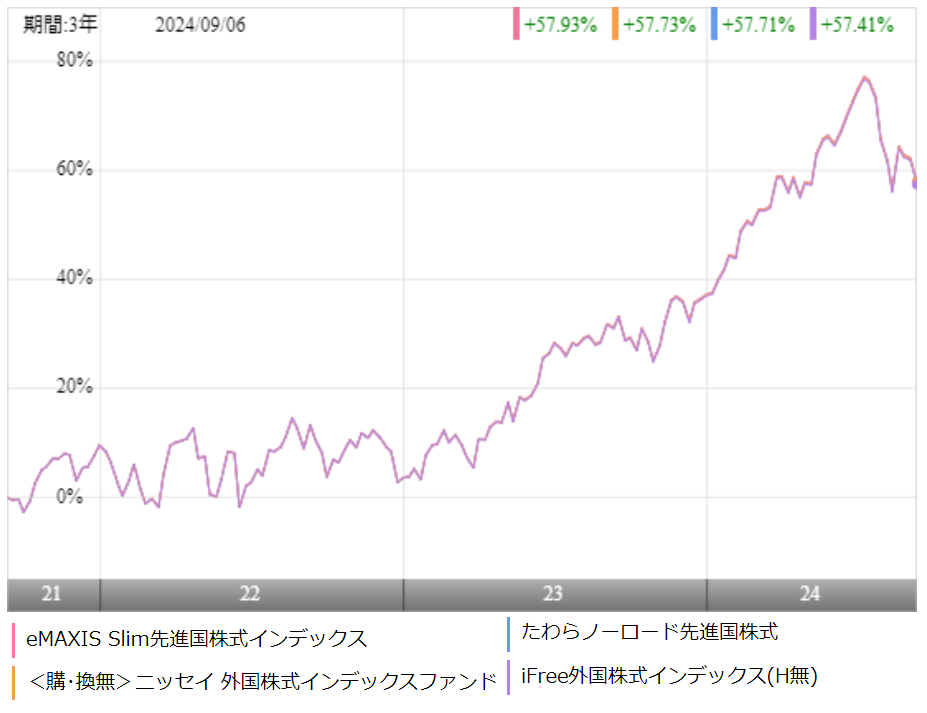

インデックスファンドに投資をするのであれば、同じベンチマークを採用している類似ファンドとのパフォーマンス比較は不可欠です。

特に最終的には実質コストが安いインデックスファンドを選択するべきですが、目論見書などからはその情報がわかりません。ですので、パフォーマンスの差が実質コストの差になるのです。

今回は、eMAXIS Slim先進国株式インデックスと同じMSCIコクサイを採用している主要なファンド3本をパフォーマンスを比較しました。

※引用:ウエルスアドバイザー

結果は、わずかではありますが、eMAXIS Slim先進国株式インデックスが一番パフォーマンスが高いという結果になりました。

とはいえ、どのファンドもほとんどパフォーマンスは変わらないので、自分がメインで使っている口座で投資ができる先を選択すれば十分です。

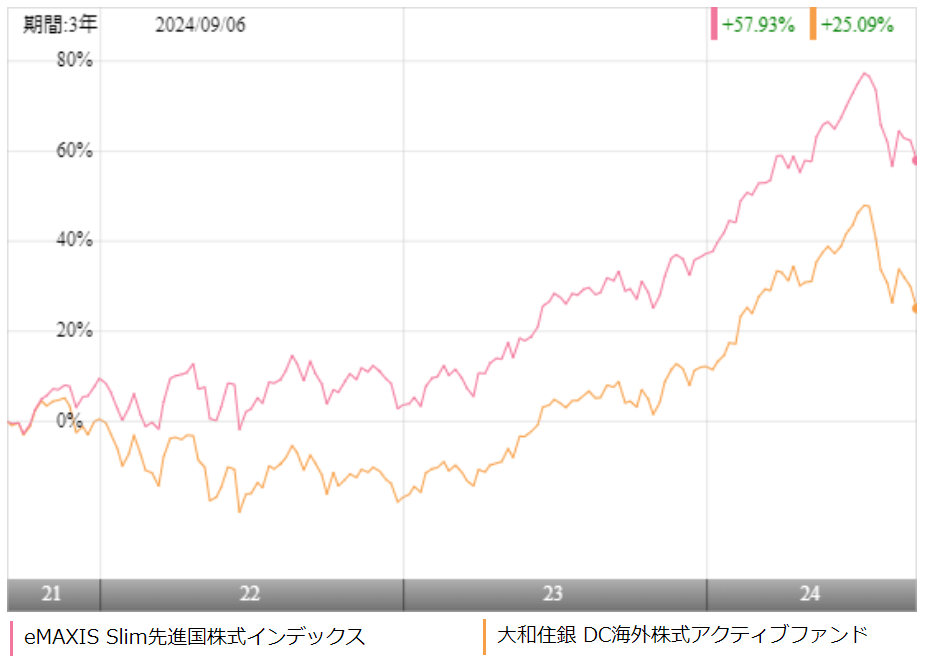

アクティブファンドとの利回り比較

eMAXIS Slim先進国株式インデックスへの投資を検討するのであれば、同じように先進国株式に投資ができるアクティブファンドと比較をしておいても損はありません。

今回は、先進国株式に投資をするアクティブファンドで非常に優れた成果を残している大和住銀 DC海外株式アクティブファンドとパフォーマンスを比較しました。

※引用:ウエルスアドバイザー

直近3年間において、ほぼ全期間で大和住銀 DC海外株式アクティブファンドは大きく差をつけられてしまっています。

より長期のパフォーマンスで比較をしてみても、eMAXIS Slim先進国株式インデックスのほうがパフォーマンスで上回っているので、あえて高いコストで利回りの低いファンドに投資をすることもないですね。

| Slim先進国株式 | DC海外株式 | |

| 1年 | +22.39% | +19.92% |

| 3年 | +17.20% | +9.12% |

| 5年 | +20.70% | +20.19% |

| 10年 | - | +15.00% |

※2024年9月時点

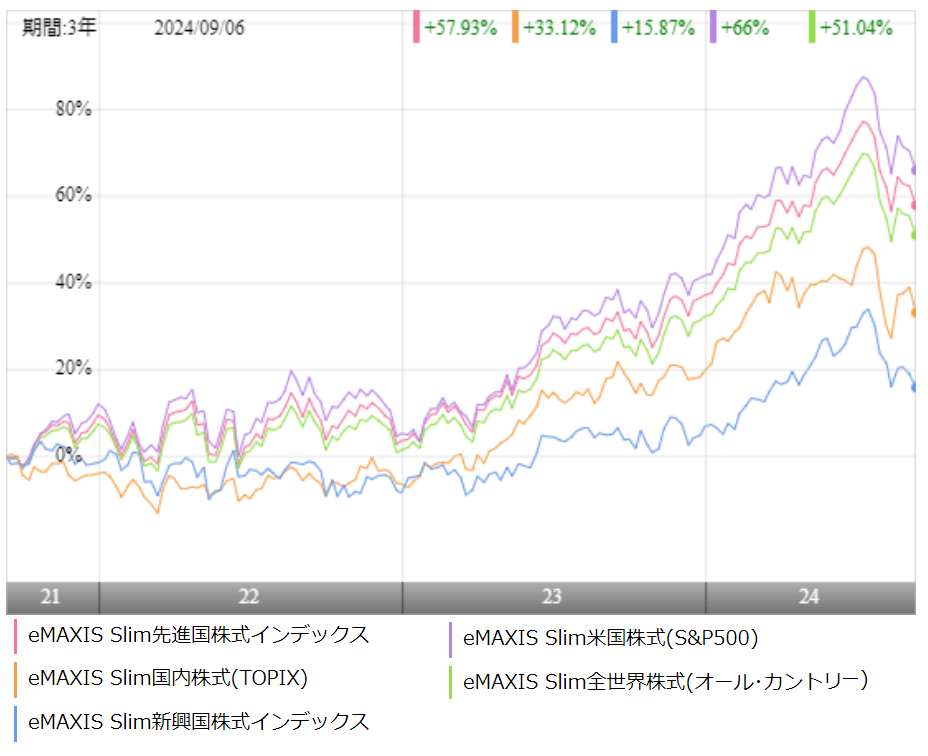

他の指数に連動するインデックスファンドとの利回り比較

eMAXIS Slim先進国株式インデックスへの投資を検討する上で、他の指数に連動するファンドと比べてパフォーマンスはどうなのかと気になる人もいると思います。

そこで、日経225に連動するeMAXIS Slim国内株式(TOPIX)、新興国の代表的な指数に連動するeMAXIS Sim 新興国株式インデックス、全世界の代表的な指数に連動するeMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)、最後に米国の代表的な指数であるS&P500に連動するeMAXIS Slim米国株式(S&P500)を比較しました。

※引用:ウエルスアドバイザー

明らかにeMAXIS Slim国内株式(TOPIX)とeMAXIS Slim新興国株式インデックスが劣っていますが、米国株が中心となっているeMAXIS Slim先進国株式インデックスとeMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)、eMAXIS Slim 米国株式はかなり似た動きとなっています。

とはいえ、今は米国株がとにかく強いので、米国株の組み入れ比率の高さによってパフォーマンスが変わってきていますね。

個人的な意見としては、米国株式一択でも良いと思いますが、あとは自分が長期で平常心で運用するには、どのファンドを保有していれば、安心して投資ができるかと言う軸でファンドを選択すると良いと思います。

最大下落率は?

投資を始めようとしている、もしくは始めたばかりの人が気になるのが、最大どの程度、資産が下落する可能性があるのかという点かと思います。

どの程度下落するのかを知っておくことで、急落相場に遭遇しても、精神的に余裕を持って投資を続けられます。

標準偏差からある程度の変動範囲を予測することもできますが、過去に実際にどの程度下落したのかを確認するのがおすすめです。

それでは、eMAXIS Slim先進国株式インデックスの最大下落率を調べてみましょう。

| 期間 | 下落率 |

| 1カ月 | ▲15.03% |

| 3カ月 | ▲21.62% |

| 6カ月 | ▲12.95% |

| 12カ月 | ▲11.08% |

※2024年9月時点

eMAXISSlim 先進国株式インデックスの最大下落率は2020年1~3月で▲21.62%となっています。

積立投資を始めたばかりの人がコロナショックを経験して動揺した方もいるかもしれませんが、積立をしている場合は、一度下落したほうが大きなリターンが期待できますので、気にせず保有を続けましょう。

最大下落率を知ってしまうと、少し足が止まってしまうかもしれません。しかし、以下のことをしっかり理解しておけば、元本割れの可能性を限りなく低くすることが可能です。

eMAXIS Slim先進国株式インデックスの個人的評価まとめと今後の見通し

いかがでしょうか?

ポイント

現状、先進国株式に投資をしたいのであれば、このファンド以外には考えられないと思います。ベンチマークもMSCIコクサイ・インデックスなので、問題ありませんし、何より超低コストであることは魅力的です。

とにかく苛烈な信託報酬の値下げ合戦を運用会社同士で繰り広げていることもあり、今後も信託報酬がさらに下がる可能性があります。

あとは全世界株式なのか先進国株式なのか悩む人が一番多いと思いますが、一番重要なのは、自分が安心して保有を続けられるかです。

個人的には、新興国株式は入れなくてもよいと考えていますので、eMAXIS Slim先進国株式インデックスで十分だと思っていますが、パフォーマンスにも大差はないので、そこまでこだわる必要はないと思います。

最後に、投信運用には多くのメリットもありますが、当然ながら、弱点もあります。

今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。その理由をこちらで話をしています。

>>なぜ私が投信運用に限界を感じたのか。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点