インデックスファンドの低コスト競争において、最前線で戦っているニッセイアセットのインデックスシリーズ。

今日は、ニッセイJリートインデックスファンドの評価や評判、実質コストなどについて徹底的に分析したいと思います。

「ニッセイJリートインデックスファンドって投資対象としてどうなの?」

「ニッセイJリートインデックスファンドって持ってて大丈夫なの?」

「ニッセイJリートインデックスファンドより良いファンドってある?」

といったことでお悩みの方は、この記事を最後まで読めば、悩みは解消すると思います。

ニッセイJリートインデックスファンドの基本情報

投資対象は?

投資対象は、国内に上場している不動産投資信託証券(Jリート)で、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標とします。

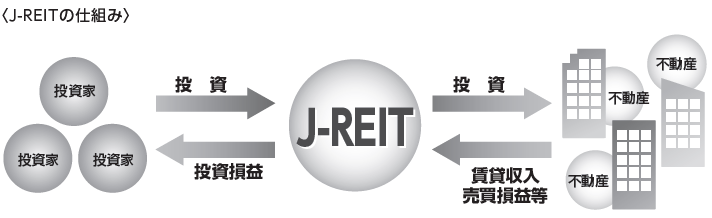

そもそもJリート(J-REIT)とは、Jananese Real EstateInvestment Trustの頭文字をとったものです。

Jリートの仕組みは以下のようになっており、投資家から集めた資金を用いて、不動産を購入し、購入した不動産を賃貸したり、売却したりして収益を上げます。

その収益の一部が投資家に還元されるという仕組みです。

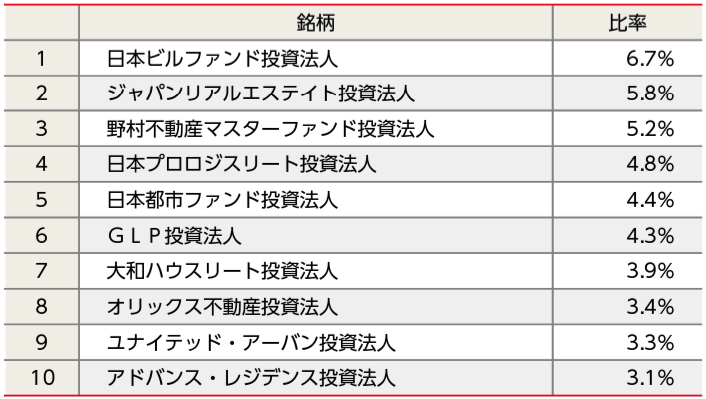

組み入れ銘柄上位を見てみると、上位には日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人が名を連ねています。

このあたりは不動産投資法人としては、かなり有名所ですね。

※引用:マンスリーレポート

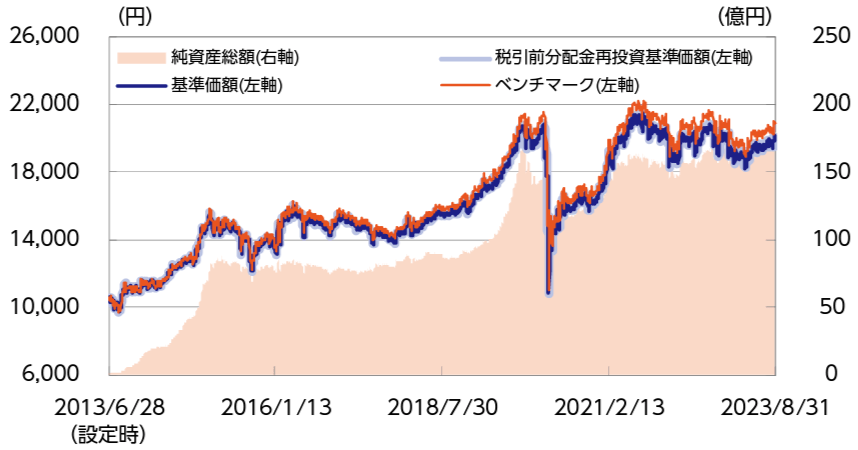

純資産総額は?

続いて、純資産総額はどうなっているか見てみましょう。純資産総額というのは、あなたを含めた投資家から集めた資金の総額だと思ってください。

インデックスファンドの運用において、純資産総額というのも見るべきポイントです。

ファンドの純資産総額が小さいと、適切なタイミングで銘柄を入れ替えることができず、インデックスから乖離してしまうリスクがあります。

また純資産総額が大きく減少していると、ファンドの組み替えがうまくできず、予期せぬマイナスを生む可能性があります。

ニッセイJリートインデックスファンドはコロナショックで純資産が半分ほどに減りましたが、パフォーマンスが回復してきたことに伴い、元の水準に戻りつつあります。

現在は169億円程度ありますので、規模のデメリットはありません。

※引用:マンスリーレポート

実質コストは?

私たちが支払うコストには、目論見書に記載の信託報酬以外に、株式売買委託手数料や、保管費用、印刷費用などが含まれています。

そのため、実際に支払うコストは、目論見書記載の額より高くなるのが通例で、実際にかかる実質コストをもとに投資判断をしなければなりません。

信託報酬を信用するな。知らないうちに差し引かれている実質コストの調べ方

インデックスファンドにおいて、実質コストというのは何よりも重要な項目です。

東証REIT指数連動型のインデックスファンドは運用会社各社が作っていますが、運用リターンは東証REIT指数に連動するため、どこも差がつきません。そうすると、実質コストの部分で良し悪しを決めることになるわけです。

ニッセイJリートインデックスファンドのコストは、0.276%となっており、Jリート系のインデックスファンドの中では割安な水準です。

| 購入時手数料 | 0 |

| 信託報酬 | 0.275%(税込) |

| 信託財産留保額 | 0 |

| 実質コスト | 0.276%(概算値) |

※引用:最新運用報告書

「ファンドの運用で成果を出すために一番大事なことは何ですか?」と聞かれてあなたは何と答えますか?

もし『ファンド選び』だと思ったとしたら、あなたはドツボに

はまっていますので、こちらの記事を読んでみてください。

ニッセイJリートインデックスファンドの評価分析

基準価額をどう見る?

ニッセイJリートインデックスファンドの基準価額の推移を見てみると、2021年は大きく上昇しましたが、それ以降は緩やかに下落しています。

※引用:ウエルスアドバイザー

利回りは?

つづいて、ニッセイJリートインデックスファンドの運用実績を見てみましょう。

直近1年間の利回りは▲3.29%です。3年平均、5年平均、10年平均利回りは5%を超えているので、まずまずのパフォーマンスです。

少なくとも投資信託は長期で投資をするものなので、単年のマイナスはあまり気にしなくて構いません。

ちなみにあなたは実質利回りの計算方法はすでに理解していますか?もし、理解していないのであれば、必ず理解しておいてください。

| 平均利回り | |

| 1年 | ▲3.29% |

| 3年 | +6.32% |

| 5年 | +5.21% |

| 10年 | +7.38% |

※2023年9月時点

同カテゴリー内での利回りランキングは?

ニッセイJリートインデックスファンドは、国内リートカテゴリーに属しています。

投資をするのであれば、同じカテゴリーでも優秀なパフォーマンスのファンドに投資をすべきなので、同カテゴリー内でのパフォーマンスのランキングは事前に調べておいて損はありません。

ニッセイJリートインデックスファンドは利回りだけを見ると、優れているように見えますが、実際のランキングでは、平均より少しいい程度の水準です。

もう少しパフォーマンスの良いファンドがありそうですね。

| 上位●% | |

| 1年 | 51% |

| 3年 | 56% |

| 5年 | 54% |

| 10年 | 43% |

※2023年9月時点

年別の運用利回りは?

ニッセイJリートインデックスファンドの年別のパフォーマンスでは、2桁プラスの年も多くありますが、マイナスの年も多いので、平均すると5%程度になります。

リートと聞くと、毎年安定した不動産収入が入ってくるようなイメージを持っている人もいるかもしれませんが、実態はマイナスの年も多々ありますので、目先の価格変動を気にせず長期保有する覚悟が大事です。

| 年間利回り | |

| 2023年 | +0.45%(1ー6月) |

| 2022年 | ▲4.99% |

| 2021年 | +19.39% |

| 2020年 | ▲13.37% |

| 2019年 | +24.70% |

| 2018年 | +10.65% |

| 2017年 | ▲6.94% |

| 2016年 | +9.36% |

| 2015年 | ▲5.13% |

| 2014年 | +28.74% |

※2023年9月時点

投信運用は長期投資が前提なので、つい出口戦略を考えずに投資をしてしまいがちです。

しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、重要なテーマです。ぜひこれを機会に投資の出口戦略を考えてみてください。

>>まさか考えたことがない?運用が成功するか失敗するかすべてのカギを握る投信運用の出口戦略類似ファンドとのパフォーマンス比較

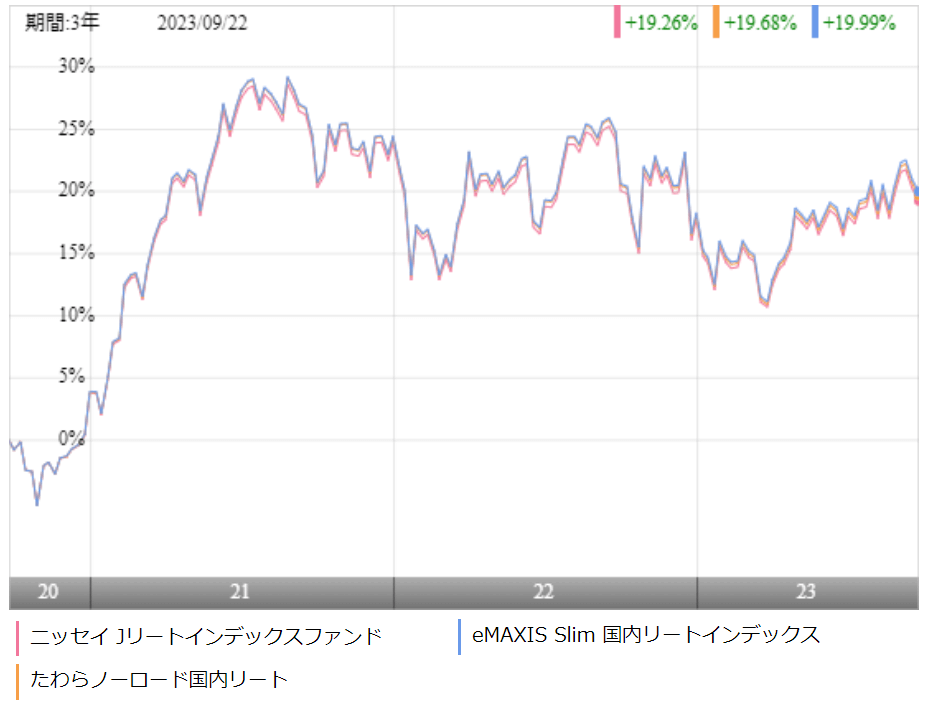

ニッセイJリートインデックスファンドへの投資を検討するにあたり、類似のインデックスファンドとパフォーマンスを比較しておいて損はありません。

今回は東証REIT指数を採用している代表的な低コストファンドとニッセイJリートインデックスファンドのパフォーマンスを比較してみました。

※引用:ウエルスアドバイザー

パフォーマンスはほとんど変わないことからわかるとおり、東証RIET指数に連動しているインデックスファンドであれば、どれを選択しても構いません。

ただ、ニッセイJリートインデックスファンドはコスト面からわずかに他の2ファンドよりも劣っています。

最大下落率は?

投資を始めようとしている、もしくは始めたばかりの人が気になるのが、最大どの程度、資産が下落する可能性があるのかという点かと思います。

下記に、ファンド設定来の最大下落率を期間別に集計してものを載せます。

| 期間 | 下落率 |

| 1カ月 | ▲20.44% |

| 3カ月 | ▲27.76% |

| 6カ月 | ▲28.10% |

| 12カ月 | ▲23.94% |

※2023年9月時点

ニッセイJリートインデックスファンドの最大下落率は、2019年11月~2020年4月の半年で30%近くまでになっています。

最大下落率を知ってしまうと、少し足が止まってしまうかもしれません。

しかし、以下のことをしっかり理解しておけば、元本割れの可能性を限りなく低くすることが可能です。

評判はどう?

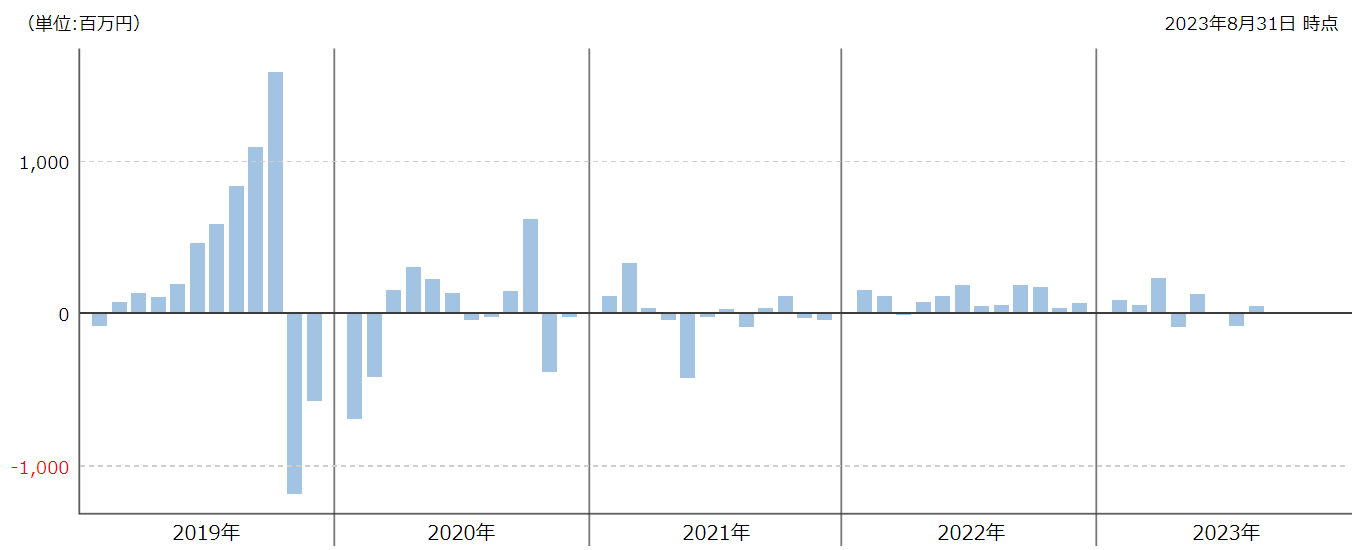

続いて、ニッセイJリートインデックスファンドの評判を見ていきたいと思います。

ネットでの書き込みなどで調べる方法もありますが、評判を知るうえで一番役に立つのが、月次の資金流出入額でしょう。

資金が流入しているということは多くの投資家がファンドを購入しているということなので、評判がいいということになます。

直近数年は流入は少ないですが、流入超過となっていますので、評判は悪くないようですね。

※引用:ウエルスアドバイザー

ニッセイJリートインデックスファンドの評価まとめ

分散投資という観点からJリートを持っておこうと考えている方も多いかと思います。

インデックス型のJリートであれば、このファンドはコストも最安値に近く、持っておいても悪くないファンドです。

ただ、一方で、リートというのは、不動産価値の上昇や家賃収入の上昇が期待できるエリアで保有しないと利益を望めません。

そういう意味では、日本国内の不動産価値は今後、上昇していくイメージはなく、新興国のリートのほうが購入するに値するのではないかと思っています。

コロナショックがきっかけで、J-REITを手放した人も多いかもしれませんが、J-RIETに投資をするのであれば、下落局面にはとにかく弱いことをは知っておかなければいけません。

そして、短期的な下落に慌てふためくのではなく、J-REITにしてもその他のファンドにしても基本は長期保有が前提となります。

正直、今後もコロナショックのような下落相場がどこかで必ず来ますので、どんな下落が来ても耐えることが大事だと心に誓い、保有を続けるほうが得策です。

逆に、我慢ができずにすぐ売却してしまうような人は、次同じような相場が来ても同じような行動を取ることになり、毎回含み損を抱えては撤退という悪循環をたどることになります。

最後に、投信運用には多くのメリットもありますが、当然ながら、弱点もあります。

今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。その理由をこちらで話をしています。

>>私が痛感する投資信託の限界。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点