インデックスファンドの低コスト競争において、最前線で戦っている大和証券投資信託委託のiFreeシリーズ。iFreeシリーズ中で、一番注目を集めているのが、iFree S&P500インデックスです。

投資家からの要望に応えて初期の段階からS&P500に連動するインデックスファンドを設定してくれた大和投信には感謝ですが、現在ではその人気ぶりから各社がこぞってS&P500に連動するインデックスファンドを出してきています。

今日は、大和投信のiFree S&P500インデックスについて独自目線で分析したいと思います。

こんなことがわかる

- iFree S&P500インデックスは投資対象として、あり?なし?

- iFree S&P500インデックスより良いファンドってある?

といったことでお悩みの方は、この記事を最後まで読めば、悩みは解消すると思います。

iFree S&P500インデックスの評判や口コミは?

まず、皆さんが一番気になるであろうiFree S&P500インデックスの評判や口コミを見ていきます。

iFree S&P500インデックスの評判を知る上でいくつかの方法があります。

①純資産総額から見える評判

純資産総額とは、投資家から集めまっている資金の総額(運用益を含む)だと思ってください。

純資産総額が大きい=多くの投資家が将来性を感じて投資をしていることになるため、評判の良さを測る上での1つの指標になります。

あくまでも感覚値ですが、

ポイント

- 100億以下=評判よくない

- 100~500億=どっちつかず

- 500億円以上=評判いい

- 1000億円以上=かなり評判いい

と思っておけばいいです。

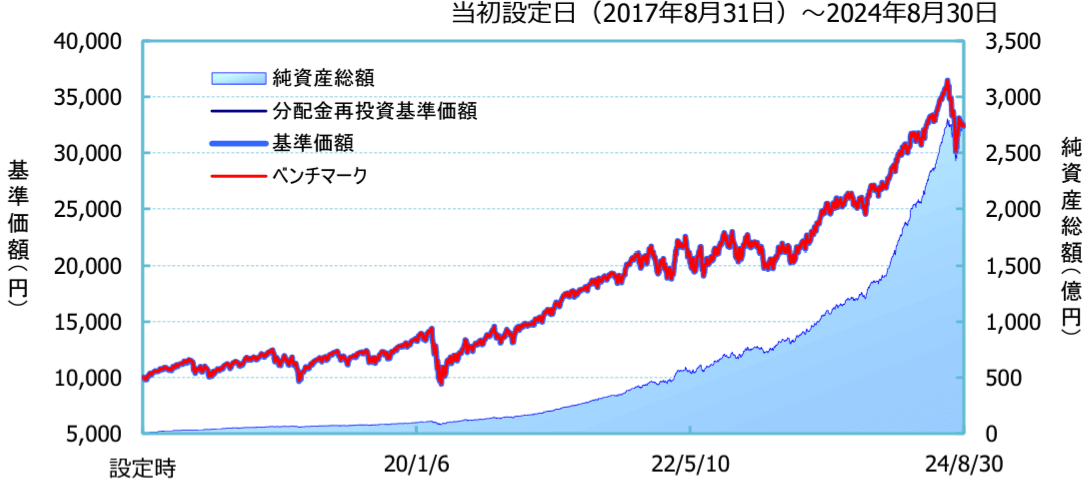

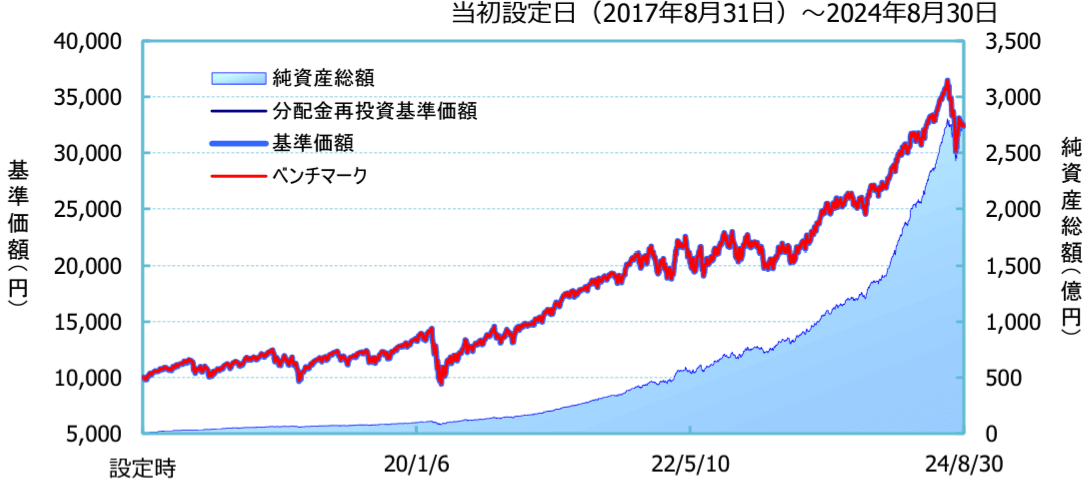

では、iFree S&P500インデックスの純資産総額がいくらかと言うと、2024年9月時点で約2720億円ですので、かなりの評判のいいファンドだと判断できます。

※引用:マンスリーレポート

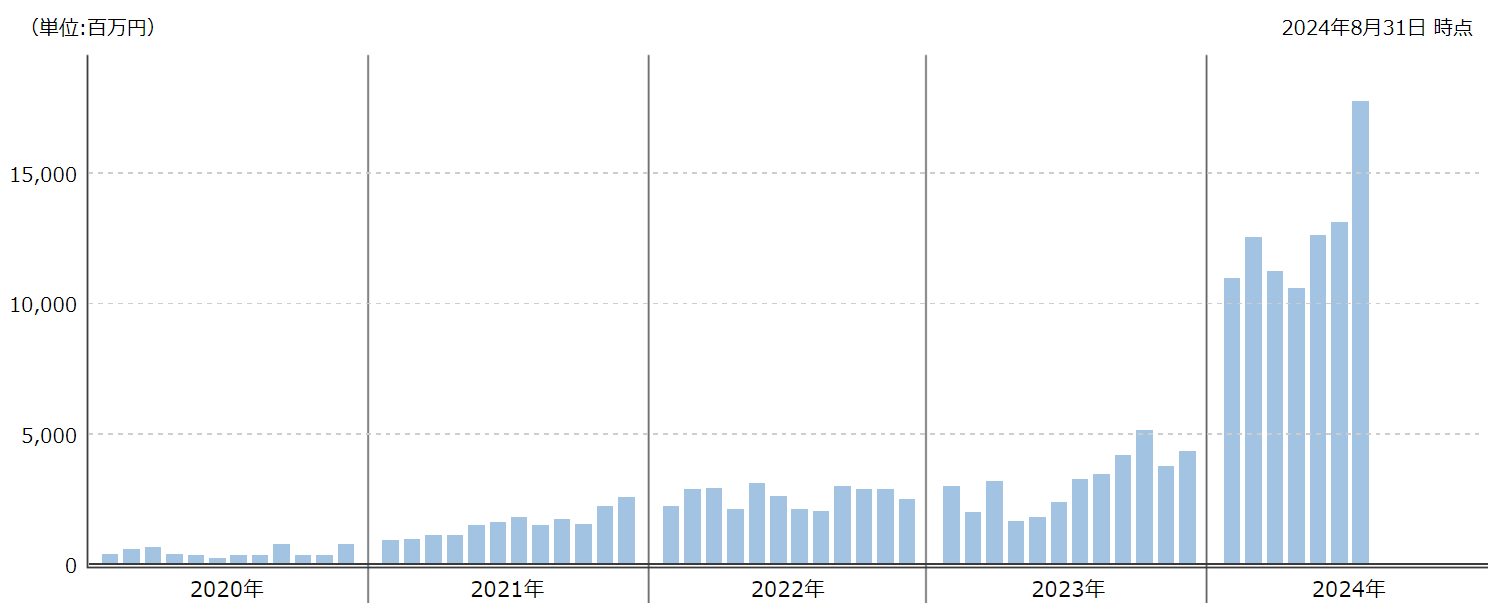

②月次の資金流出入額から見える評判

資金流出入額では、毎月ファンドに資金が流入しているのか流出しているのかがわかります。

純資産総額と併せて、資金流出入額を見ることで、純資産額が大きくても、評判が落ちてきているファンドに気づくことができます。

例えば、AIやDX、ヒトゲノム、モビリティなど、特定のテーマが非常に人気になり、資金が大量に流入し、純資産総額が1000億円をゆうに超えているファンドが多数あります。

ただ、中にはテーマの人気がなくなり、どんどん資金が流出しているファンドもあるのですが、それでも依然1000億円以上の純資産総額のファンドもあります。

こういったファンドはピークが過ぎており、お世辞にも評判が良いとは言えないわけですが、純資産総額だけを見ていても、判断ができません。

そのため、月次の流出入額を見ることで、資産規模が大きく今も流入を続けている評判の良いファンドなのか、資産規模が大きいが流出が続いており、評判は良くないファンドなのかを判断する役に立ちます。

iFree S&P500インデックスは、ここ5年の間、毎月流入しており、流入額も増えていることから、評判は良くなっていることがわかります。

※引用:ウエルネスアドバイザー

③Yahoo!ファイナンス掲示板やXの口コミから見える評判

ここでは、Yahoo!ファイナンス掲示板やXでの口コミをまとめました。

口コミ①

iFree S&P500インデックスに限らずですが、為替ヘッジなしを選択している場合、円安に振れれば利益が増え、円高に振れれば利益が減ります。

これまで為替ヘッジなしを選択をしていた人は円安の恩恵をかなり受けてきたと思いますが、ここまで一気に円安に進んだことで、最近新しくiFree S&P500インデックスを購入した人や短期で売買を繰り返している人は為替の値動きを警戒しているようです。

正直、為替の値動きは読めませんので、為替の値動きで一喜一憂するよりも、長期的な円安傾向を信じて、持ち続けるだけでよいと思っています。

口コミ②

米国や全世界株、先進国株式は基本的に株価の上下の影響と、為替の影響の両方を受けます。

そのため、株価が横這いだったとしても、為替が円高に振れれば、投資信託の基準価額は下落していきます。さらに、株価が下落して、円高が進行すると、2倍の速度で基準価額が下落するということです。

一方、日経平均に連動するインデックスファンドであれば、為替の影響は気にしなくていいので、シンプルに株価の影響だけを受けます。日経平均が好調なので、切り替えようとする人が多いようですね。

ただ、目先の値動きだけ見て、乗り換えるのは3流投資家のすることです。自分を信じて、長期保有を続けたほうが結果的にうまくいくと思いますよ。

口コミ③

投資信託の基本的な考え方がわかっていないと目先の損益であたふたしてしまうのですが、iFree S&P500インデックスも株安と円高の影響で、損失が増えている人が多いようです。

少なくとも10年は保有をするつもりのない人は投資信託の購入はしないほうがいいですね。

さて、ここまでiFree S&P500インデックスの評判や口コミを見てきましたが、

要注意

投資において、よくわからないからと理由で、評判や口コミだけを信じて投資をする人は三流投資家です。

多くの投資家を見てきましたが、ほぼ100%どこかで大損します。

ですので、他人の評判だけをアテにするのではなく、自分でもちゃんと納得した上で投資をしたい人は、私が独自の切り口で、iFree S&P500インデックスを評価・分析していますので、参考にしてください。

投資はどこまでいっても自己責任です。評判だけを頼りに投資をしている人よりも1ランク2ランクは軽くレベルアップできるはずです。

iFree S&P500インデックスの独自評価と分析

投資対象は?

投資対象は、米国の株式に投資し、S&P500指数(円ベース)に連動する運用成果を目指します。

S&P500は、S&P Dow Jones Indicesが算出しているアメリカの代表的な株式指数で、ニューヨーク証券取引所、NASDAQに上場している銘柄から代表的な大型株500銘柄の株価をもとに算出される指標です。

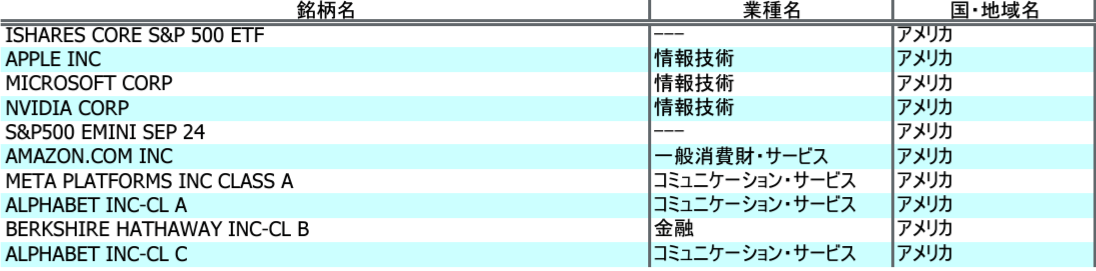

組入銘柄は下図のようになっています。

※引用:マンスリーレポート

本来であれば、S&P500の構成銘柄を直接購入すべきですが、iFree S&P500インデックスは、ishares core S&P500 ETFを一部購入しています。

一時期はishares core S&P500 ETFの比率が33%を超えていましたが、現在は14%程度になっており、ようやく本来の姿に近づいてきたという印象です。パフォーマンスが大きく変わるというわけではないので、ご安心ください。

上位銘柄にはアップル、マイクロソフトなど有名企業が上位に組み込まれていますね。

インデックスファンドの場合は、ベンチマークに沿ったパフォーマンスになるわけですので、ベンチマークが右肩上がりであればあるほど、利益が期待できるというわけです。

そしてS&P500(配当込み、円ベース)の平均利回りを以下に示しますが、ご覧のとおり、20年、30年の平均利回りを見ても、安定的に高いパフォーマンスとなっています。

| 平均利回り | |

| 1年 | +20.7% |

| 3年 | +18.2% |

| 5年 | +21.8% |

| 10年 | +16.3% |

| 15年 | +17.3% |

| 20年 | +12.0% |

| 30年 | +11.9% |

※引用:マイインデックス(2024年8月末時点)

当然あのリーマンショックも込みのパフォーマンスなので、いかに優れた実績を残しているかがわかります。こういった長期の利回りを事前に確認しておくことで、大きな下落がきたときでも動揺せずに保有を続けられます。

純資産総額は?

続いて、iFree S&P500インデックスの純資産総額はどうなっているか見ていきます。

純資産総額というのは、あなたを含めた投資家から集めた資金の総額だと思ってください。インデックスファンドの運用において、純資産総額というのも見るべきポイントです。

ファンドの純資産総額が小さいと、監査費用や印刷費用、その他諸経費が相対的に比率が高くなるので、実質コストが高くなりがちです。早期償還のリスクもありますね。

また会社としてもファンドの運用に人員を割けなくなるため、パフォーマンスが悪化する原因にもなります。最低でも50億円、余裕を持って100億円はほしいところです。

iFree S&P500インデックスは、下図のように2017年の9月以降、かなりの速度で純資産を増やしています。現在の純資産総額は約2720億円ですので、規模としては問題ありませんね。

※引用:マンスリーレポート

実質コストは?

私たちが支払うコストには、目論見書に記載の信託報酬以外に、株式売買委託手数料や、保管費用、印刷費用などが含まれています。

そのため、実際に支払うコストは、目論見書記載の額より高くなるのが通例で、実際にかかる実質コストをもとに投資判断をしなければなりません。

信託報酬を信用するな。知らないうちに差し引かれている実質コストの調べ方

インデックスファンドにおいて、実質コストというのは何よりも重要な項目です。iFree S&P500インデックスの実質コストは0.212%となっています。

これでも十分低コストですが、さらに低コストのファンドが出てきていますので、コスト競争では一歩遅れを取っている形です。

| 購入時手数料 | 0 |

| 信託報酬 | 0.198%(税込) |

| 信託財産留保額 | 0 |

| 実質コスト | 0.212%(概算値) |

※最新運用報告書

信託報酬の比較

iFree S&P500インデックスと同様にS&P500をベンチマークとしているファンドの実質コストベースで比較をしたいところなのですが、まだ運用報告書がなく実質コストがわからないファンドもあることから信託報酬ベースで比較をしてみます。

三菱UFJ投信のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)が登場したことで、これ以上、信託報酬の低いファンドは登場しないだろうと思っていましたが、SBIアセットから恐ろしいファンドが登場しました。

VOOと呼ばれる米国では非常に人気の高いETFを参照するインデックスファンドで信託報酬がなんと0.1%を切っています。

ここまで熾烈な争いをしてくれると投資家としてはありがたいの一言なのですが、iFreeS&P500インデックスを選択する理由がなくなってしまいますね。

| SBI・バンガード・S&P500 | 0.0938%(税込) |

| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.09372%(税込) |

| iFreeS&P500インデックス | 0.198%(税込) |

| iシェアーズ 米国株式インデックス | 0.0938%(税込) |

| 農中つみたてNISA米国株式 S&P500 | 0.495%(税込) |

※2024年9月時点

基準価額をどう見る?

iFree S&P500インデックスの基準価額は、コロナショック後、2021年まで上昇を続け、2022年はひと段落していましたが、2023年にはまたさらに大きく上昇を始めています。

※引用:ウエルスアドバイザー

利回りはどれくらい?

つづいて、iFree S&P500インデックスの運用実績を見てみましょう。

| 平均利回り | |

| 1年 | +23.96% |

| 3年 | +18.95% |

| 5年 | +22.51% |

| 10年 | - |

※2024年9月時点

直近1年間の利回りは23.96%です。3年、5年平均利回りともに約15%以上ですので、インデックスファンドで、これくらいのリターンが期待できるのであれば、十分投資するに値します。

同カテゴリー内での利回りランキングは?

iFree S&P500インデックスは、北米カテゴリーに属しています。投資をするのであれば、同カテゴリー内でも優れたファンドに投資をするべきなので、同カテゴリー内でのパフォーマンスのランキングを調べてみました。

iFree S&P500インデックスはどの期間においても上位30%程度には入っており、インデックスファンドにもかかわらず、かなり優秀な成績となっています。

| 上位●% | |

| 1年 | 28% |

| 3年 | 13% |

| 5年 | 16% |

| 10年 | - |

※2024年9月時点

年別のパフォーマンスは?

つづいて、iFree S&P500インデックスの年別のパフォーマンスを見ていきます。

設定されたタイミングが悪かったこともあり、2018年、2022年はマイナスとなっていますが、それ以降はしっかりプラスとなっています。

| 年間利回り | |

| 2024年 | +28.83%(1ー6月) |

| 2023年 | +34.48% |

| 2022年 | ▲6.25% |

| 2021年 | +44.30% |

| 2020年 | +10.23% |

| 2019年 | +30.39% |

| 2018年 | ▲7.69% |

| 2017年 | - |

※2024年9月時点

投信運用は長期投資が前提なので、つい出口戦略を考えずに投資をしてしまいがちです。

しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、重要なテーマです。ぜひこれを機会に投資の出口戦略を考えてみてください。

>>ここまで考えるのが本当の資産運用。多くの投資家が考えられていない投信運用の出口戦略とはインデックスファンドとのパフォーマンスの差は?

インデックスファンドに投資をするのであれば、同じベンチマークのファンドとパフォーマンスを比較することが不可欠です。

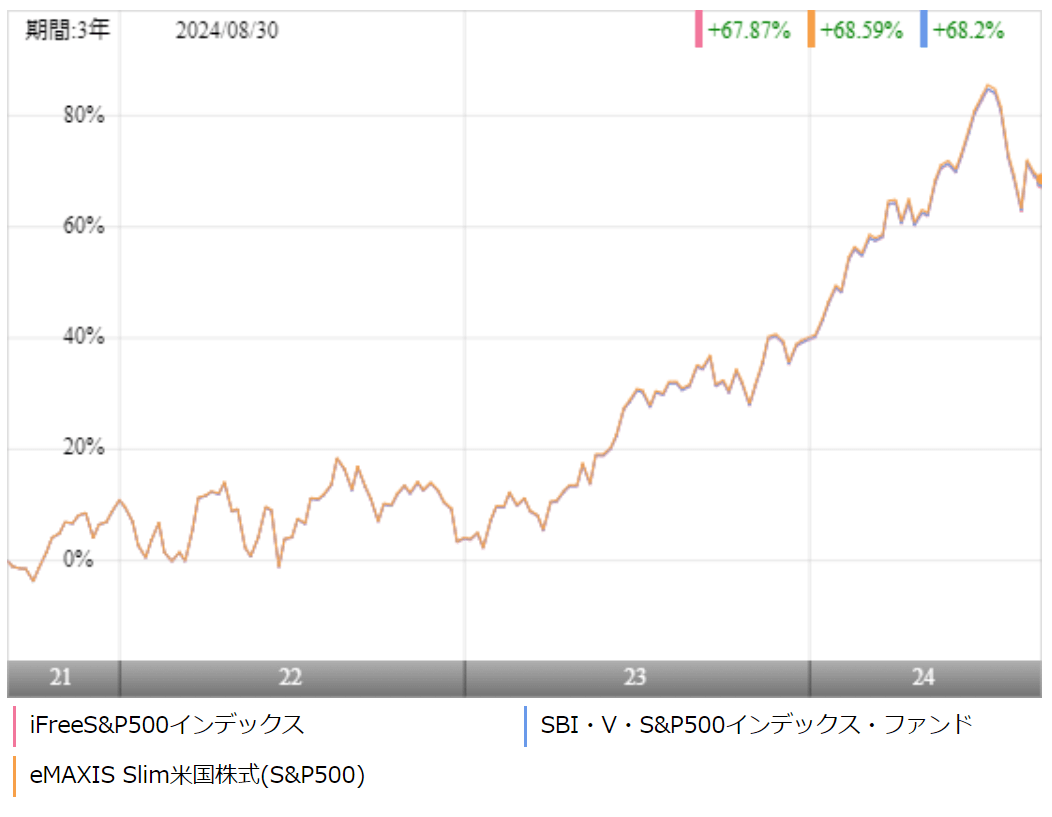

今回はiFree S&P500インデックスのライバルでもあるeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)とSBI・バンガード・S&P500インデックスと比較をしました。

※引用:ウエルスアドバイザー

結果は、S&P500に連動するファンドの中で比較をすると、コスト分、eMAXIS Slim S&P500のパフォーマンスが一番高くなっています。

ただ、パフォーマンスの差は誤差の範囲ですので、あなたがメインで使っている証券口座で取り扱いのあるファンドをこの中から選択すれば十分です。

類似ファンドとのパフォーマンス比較

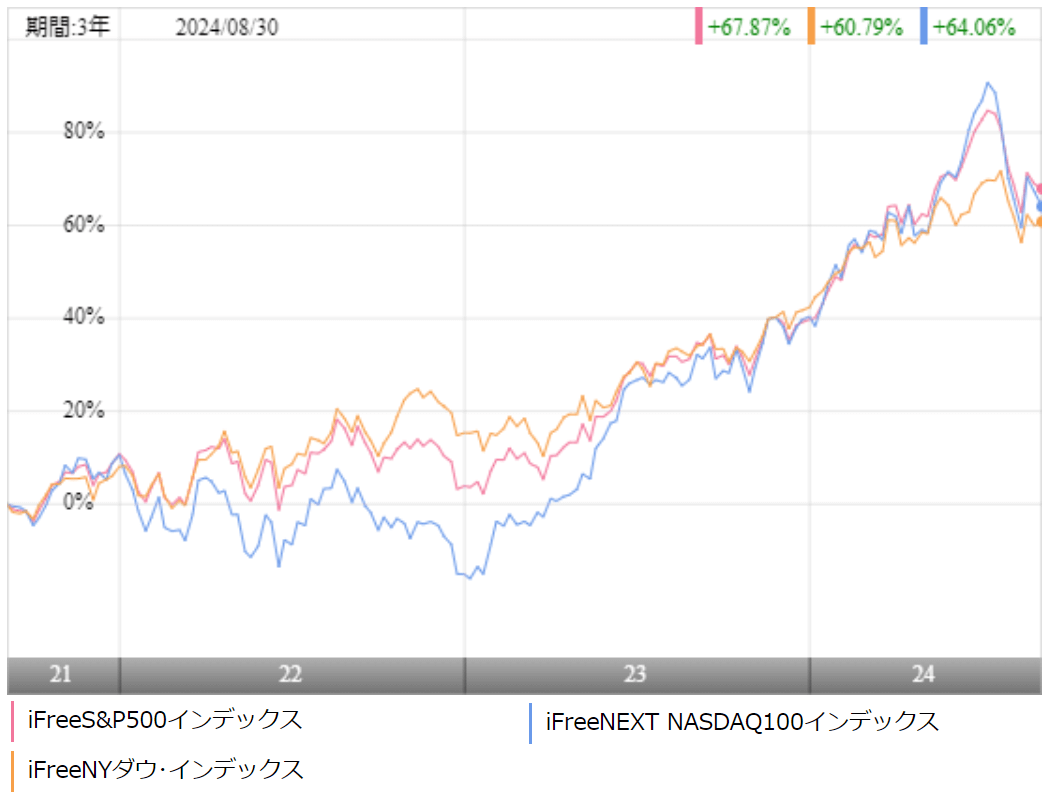

iFree S&P500インデックスへの投資を検討する場合、それ以外の米国株ファンドとのパフォーマンスの差も気になるところです。

そこで、今回は、iFreeNYダウインデックスとiFreeNEXTNASDAQ100インデックスと比較をしました。

※引用:ウエルスアドバイザー

結果は、iFree S&P500インデックスが直近3年間では一位となりました。NYダウとは比較的近い値動きをしていますが、NASDAQ100の値動きの大きさが顕著ですね。

アクティブファンドとのパフォーマンス比較

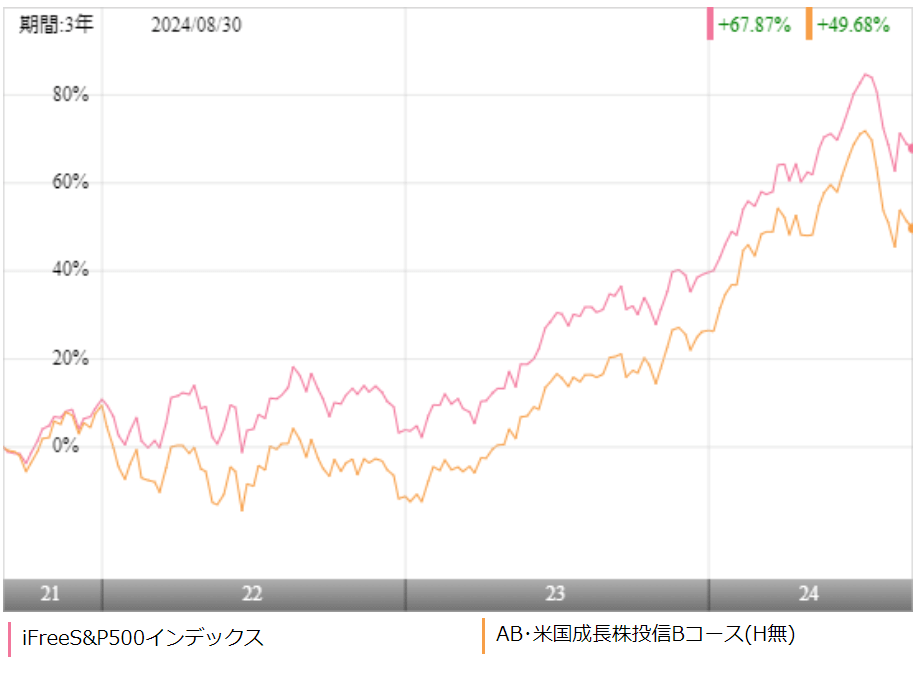

世間ではインデックスファンドが正という風潮が強いため、アクティブファンドなど検討さえもしていないという方も多いと思います。

しかし、数は少ないですが、長期に渡り圧倒的な成果を残しているアクティブファンドも存在しており、インデックスファンドとパフォーマンスを比較しておいて損はありません。

そこで、今回はS&P500の中から銘柄を絞り込んでアクティブ運用しているアライアンス・バーンスタインの米国成長株投信とパフォーマンスを比較しました。

※引用:ウエルスアドバイザー

直近3年間では、iFree S&P500インデックスが大きくアウトパフォームしています。

一方、5年平均利回りでは、米国成長株投信Bコースとトントンです。どちらも非常に優れたファンドですが、ほぼ同じパフォーマンスなのであれば、低コストのインデックスファンドを選択しておけばいいでしょう。

| 年平均利回り | iFreeS&P500 | 米国成長株投信 |

| 1年 | +23.96% | +24.04% |

| 3年 | +18.95% | +14.36% |

| 5年 | +22.51% | +22.51% |

| 10年 | - | +18.35% |

※2024年9月時点

最大下落率は?

iFree S&P500インデックスへの投資を検討するのであれば、どの程度下落する可能性があるのかは事前に知っておくのは重要です。

どの程度下落するのかを知っておくことで、急落相場に遭遇しても、精神的に余裕を持って投資を続けられるからです。

標準偏差から変動幅を予測することはできますが、やはり過去に実際にどの程度下落したことがあるのかを調べたほうがイメージしやすいので、おすすめです。

それでは、iFree S&P500インデックスの最大下落率を調べてみましょう。

| 期間 | 下落率 |

| 1カ月 | ▲12.18% |

| 3カ月 | ▲19.16% |

| 6カ月 | ▲9.89% |

| 12カ月 | ▲7.69% |

※2024年9月時点

iFree S&P500インデックスの最大下落率は2020年1月~3月の▲19.16%です。運用期間が短いということもあり、コロナショックの影響が一番大きかったようですね。

とはいえ、株式ファンドでこの下落幅で済んでいるというのはS&P500がいかに優れた指数かを物語っています。

最大下落率を知ってしまうと、少し足が止まってしまうかもしれません。しかし、以下のことをしっかり理解しておけば、元本割れの可能性を限りなく低くすることが可能です。

iFree S&P500インデックスの個人的評価まとめと今後の見通し

いかがでしょうか?

あなたは、世界三大投資家であるウォーレン・バフェットが彼の妻に「自分が死んだら、資金90%はS&P500インデックスに投資をせよ」という言葉を残しているのをご存じでしょうか?

バフェットの会社であるバークシャー・ハサウェイは年利20%以上の高パフォーマンスを出し続けていますが、常にS&P500(配当込)との投資成果を競い合わせており、いかにバフェットがS&P500を重要視していたかがわかります。

これは裏を返せば、S&P500に組み込まれるような米国の企業は時代を超えて、素晴らしい成果を上げているから、今後もそれを信じて投資をしましょう。ということです。

ポイント

S&P500は過去のどの15年間をとっても、年利4%以上の高いパフォーマンスを出していることからも、あなたがもし海外のインデックスファンドを探しているのであれば、S&P500に連動するインデックスファンドはぜひ一本選んでおいてください。

ただ、iFree S&P500インデックスであるかどうかはあなたがよく利用する証券会社で取り扱いがあるかで決めればよいと思います。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)とSBI・バンガード・S&P500インデックスの取り扱いがある証券会社であれば、そちらを選択すればよいでしょう。

最後に、投信運用には多くのメリットもありますが、当然ながら、弱点もあります。

今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。その理由をこちらで話をしています。

>>私が痛感する投資信託の限界。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点