大和住銀のEV革命やBNYメロンのモビリティ・イノベーションファンド、日興アセットのグローバルMaaSなど、傍から見ると、いったい何が違うのかわからないファンドが運用会社各社で設定されています。

組み入れ銘柄を見ていくと、実は色々と違いがあることがわかるのですが、今日は、三井住友アセットマネジメントのグローバル自動運転関連株式ファンドについて、私が独自の目線で分析、評価していきます。

なお、グローバル自動運転関連株式ファンドには為替ヘッジありとなしの2ファンドがありますが、為替ヘッジなしについて詳しく解説していきます。

こんなことがわかる

- グローバル自動運転関連株式ファンドって投資対象としてどうなの?

- グローバル自動運転関連株式ファンドって持ってて大丈夫なの?

- グローバル自動運転関連株式ファンドより良いファンドってある?

といったことでお悩みの方は、この記事を最後まで読めば、悩みは解消すると思います。

グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の基本情報

投資対象は?

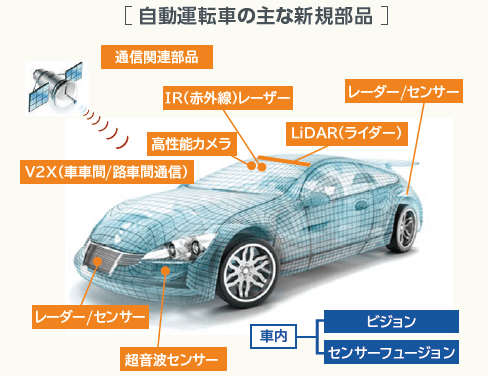

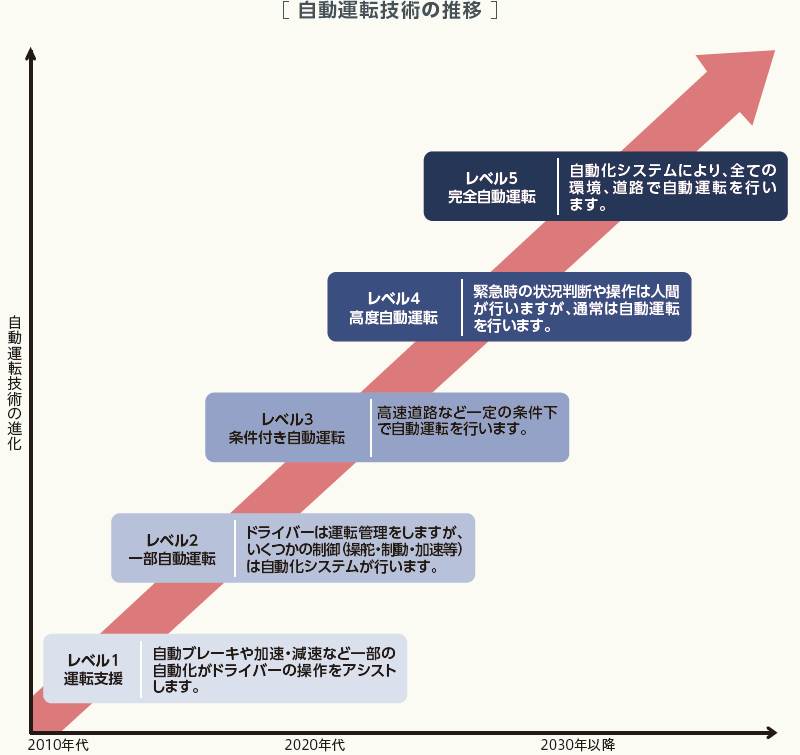

まずグローバル自動運転関連株式ファンドの投資対象は、自動運転技術の進化・普及により業績拡大が期待される世界の企業の株式です。

自動運転技術が進化することで、下記のようなレーダー、センサー、データ制御分などの分野が成長していくと考えられています。

※引用:交付目論見書

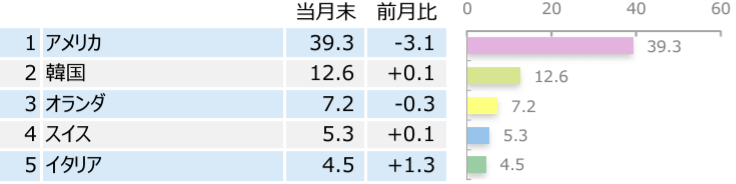

現在の組入銘柄数は41銘柄となっており、国別の構成比は40%近くがアメリカとなっています。

※引用:マンスリーレポート

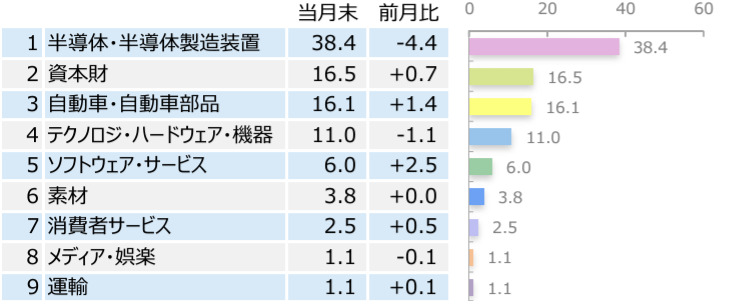

業種別の組入比率を見てみると、自動運転技術を支える半導体、資本財、自動車等の比率が高くなっています。

※引用:マンスリーレポート

運用体制は?

実際の運用においては、ニューバーガー・バーマン・グループが投資助言を行っています。ニューバーガー・バーマンは1939年創立の運用会社で社員数2700名を誇るかなり規模、歴史ともに深い会社となります。

純資産総額は?

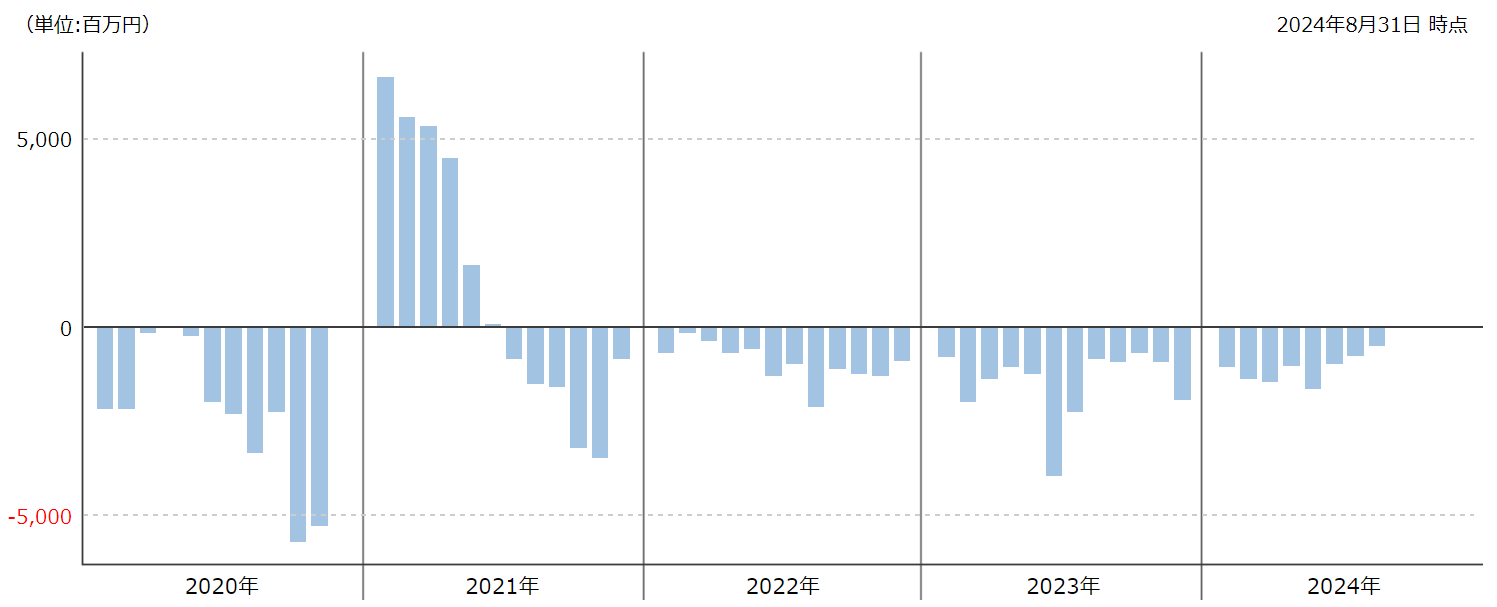

続いて、グローバル自動運転関連株式ファンドの純資産総額はどうなっているか見てみましょう。純資産総額というのは、あなたを含めた投資家から集めた資金の総額だと思ってください。

ファンドの純資産総額が小さいと、監査費用や印刷費用、その他諸経費が相対的に比率が高くなるので、実質コストが高くなりがちです。早期償還のリスクもありますね。また会社としてもファンドの運用に人員を割けなくなるため、パフォーマンスが悪化する原因にもなります。

最低でも50億円、余裕を持って100億円はほしいところです。

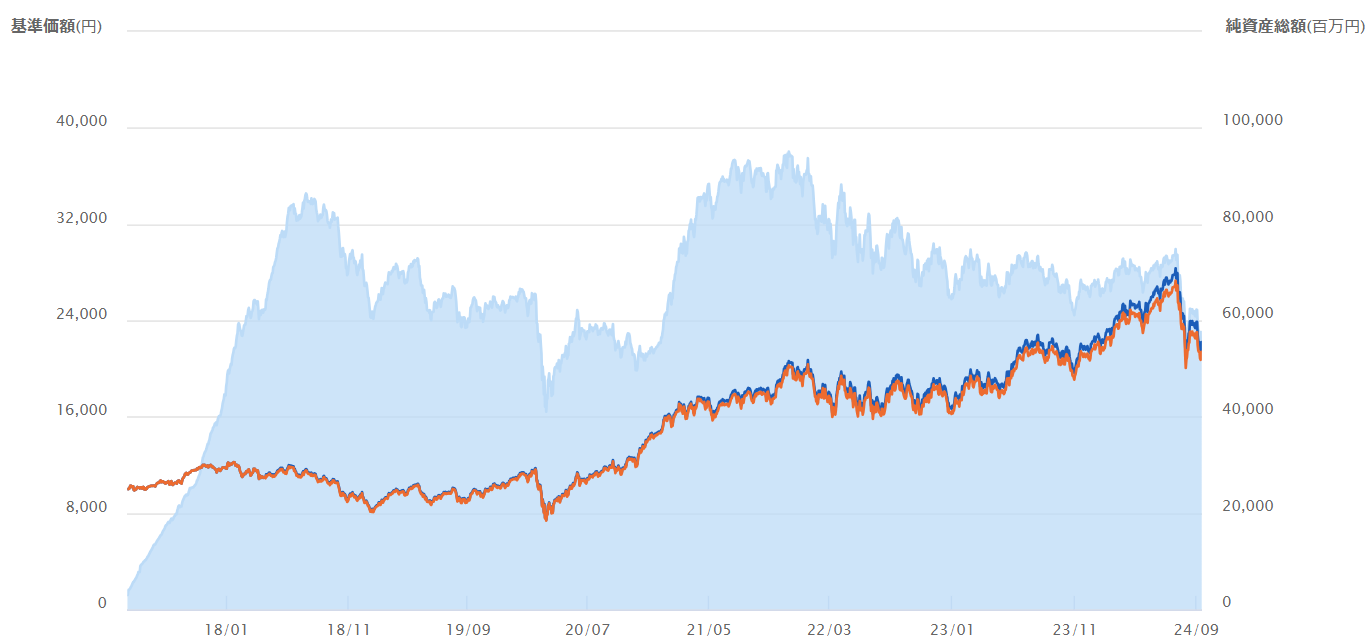

グローバル自動運転関連株式ファンドはコロナショック後にパフォーマンスが非常によくなったため、純資産総額が増加に転じましたが、現在はまた純資産が減少に転じており、610億円となっています。この規模であれば、全く問題ありませんね。

※引用:三井住友DSアセットマネジメント HP

実質コストは?

私たちが支払うコストには、目論見書に記載の信託報酬以外に、株式売買委託手数料や、保管費用、印刷費用などが含まれています。

そのため、実際に支払うコストは、目論見書記載の額より高くなるのが通例で、実際にかかる実質コストをもとに投資判断をしなければなりません。

信託報酬を信用するな。知らないうちに差し引かれている実質コストの調べ方

グローバル自動運転関連株式ファンドの実質コストは、1.918%となっており、割高な水準です。購入時手数料も合わせると1年目は5%以上取られますので、普通であれば、まず投資しないファンドです。

| 購入時手数料 | 3.3%(税込)※上限 |

| 信託報酬 | 1.903%(税込) |

| 信託財産留保額 | 0 |

| 実質コスト | 1.918%※概算値 |

※引用:最新運用報告書

「ファンドの運用で成果を出すために一番大事なことは何ですか?」と聞かれてあなたは何と答えますか?

もし『ファンド選び』だと思ったとしたら、あなたはドツボに

はまっていますので、こちらの記事を読んでみてください。

グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の独自評価と分析

基準価格をどう見る?

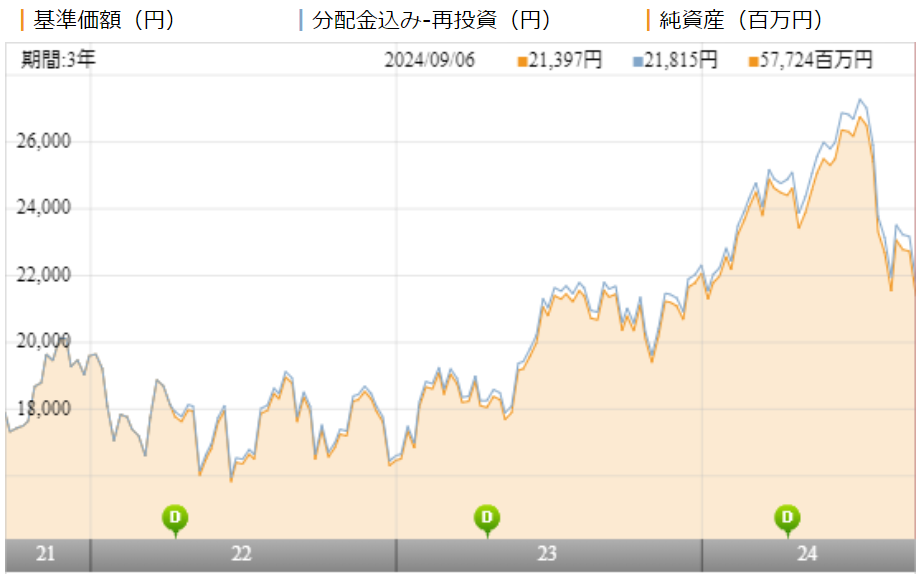

グローバル自動運転関連株式ファンドの基準価額は2022年は停滞していましたが、2023年、2024年と大きく上昇しましたが、直近でまた大きく下落しました。銘柄数を絞っているため、値動きが大きいですね。

※引用:ウエルスアドバイザー

利回りはどれくらい?

つづいて、グローバル自動運転関連株式ファンドの運用実績を見ていきます。

| 平均利回り | |

| 1年 | +6.40% |

| 3年 | +8.88% |

| 5年 | +20.83% |

| 10年 | - |

※2024年9月時点

直近1年間の利回りは+6.40%とかなり優秀な結果です。また、5年平均利回りでは20.83%ととてもよい結果を残しています。

なんとなく、この時点で良いパフォーマンスであることは予想がつきますが、他のファンドとパフォーマンスを比較してから投資をするようにしてください。

同カテゴリー内での利回りランキングは?

グローバル自動運転関連株式ファンドは、日本を含むグローバル株式カテゴリーに属しています。

投資をするのであれば、同じカテゴリーでも優秀なパフォーマンスのファンドに投資をすべきなので、同カテゴリー内でのパフォーマンスのランキングは事前に調べておいて損はありません。

グローバル自動運転関連株式ファンドは直近5年平均利回りのパフォーマンスで上位10%に入っていますが、1年、3年と平均以下の順位になっているため、いくら長期で見ると成果が出ていても不安が残る順位です。

| 上位●% | |

| 1年 | 86% |

| 3年 | 56% |

| 5年 | 6% |

| 10年 | - |

※2024年9月時点

年別のパフォーマンスは?

グローバル自動運転関連株式ファンドの年別のパフォーマンスも見ていきます。2018年は30%近いマイナスとなっており、スタートからかなり厳しい展開でした。

ただ、その後、2019年、2020年、2021年、2023年も30%近いプラスとなっており、2022年はまた二桁マイナスになってはいますが、総じて好調と言えます。

| 年間利回り | |

| 2024年 | +18.77%(1-6月) |

| 2023年 | +34.29% |

| 2022年 | ▲15.99% |

| 2021年 | +36.41% |

| 2020年 | +34.28% |

| 2019年 | +31.58% |

| 2018年 | ▲28.85% |

| 2017年 | - |

※2024年9月時点

投信運用は長期投資が前提なので、つい出口戦略を考えずに投資をしてしまいがちです。

しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、重要なテーマです。ぜひこれを機会に投資の出口戦略を考えてみてください。

>>ここまで考えるのが本当の資産運用。多くの投資家が考えられていない投信運用の出口戦略とはインデックスファンドとのパフォーマンス比較

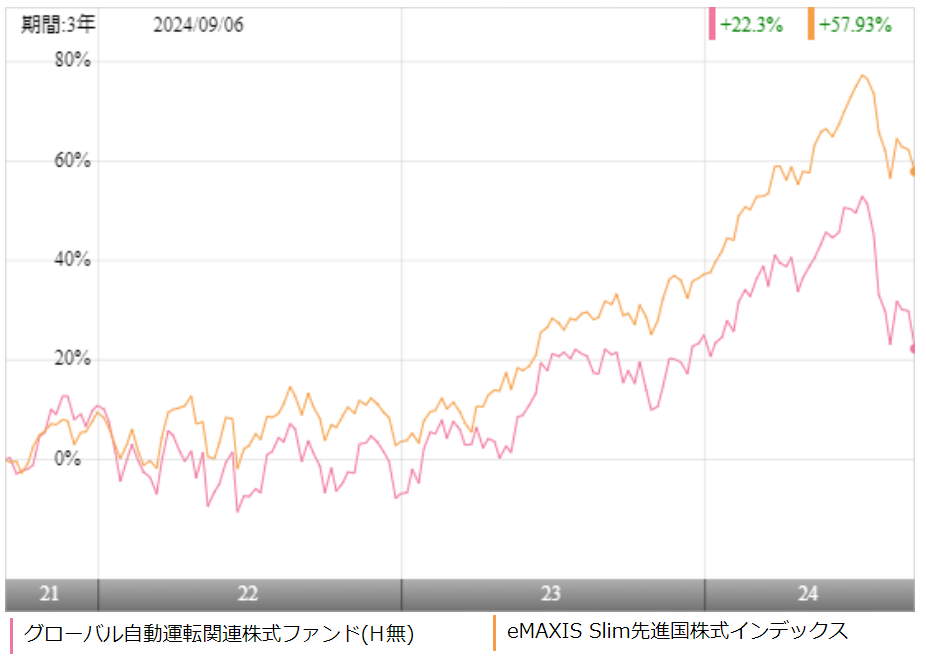

テーマ型ファンドへの投資を検討するのであれば、少なくとも低コストのインデックスファンドよりはパフォーマンスが優れていなければ、投資するに値しません。

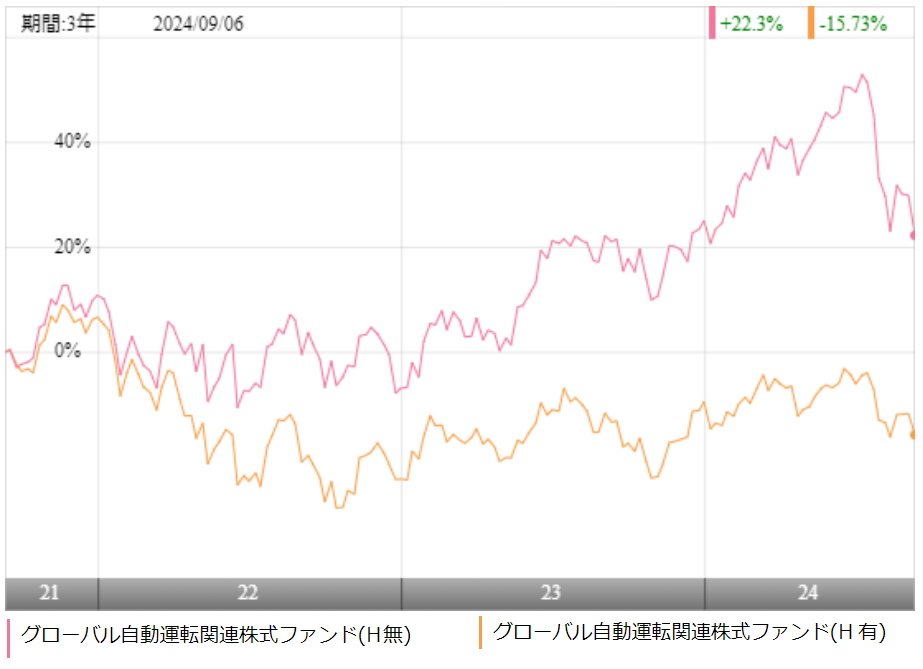

グローバル自動運転関連株式ファンドは米国株の比率がかなり高いので、米国株の比率が同程度の先進国株式ファンドと比較をしてみましょう。

今回は、超低コストで人気のeMAXIS slim 先進国株式インデックスと比較をしてみました。

※引用:ウエルスアドバイザー

直近3年間のパフォーマンスはほぼ、全期間において、eMAXIS slim 先進国株式インデックスのほうがパフォーマンスで上回っています。

ただ、アクティブファンドは一時的にインデックスファンドよりもパフォーマンスで下回ることも多いので、5年、10年の長期でインデックスファンドを上回っているかがとても重要となります

より長期のパフォーマンスはどうでしょうか?

| 年平均利回り | グロ自動運転関連 | slim 先進国株式 |

| 1年 | +6.40% | +22.39% |

| 3年 | +8.88% | +17.20% |

| 5年 | +20.83% | +20.70% |

| 10年 | - | - |

※2024年9月時点

5年平均利回りはほぼ同じくらいということで、グローバル自動運転関連株式ファンドに投資をしてもいいですが、無理に高いコストを支払わずとも、インデックスファンドに投資をしておいても十分です。

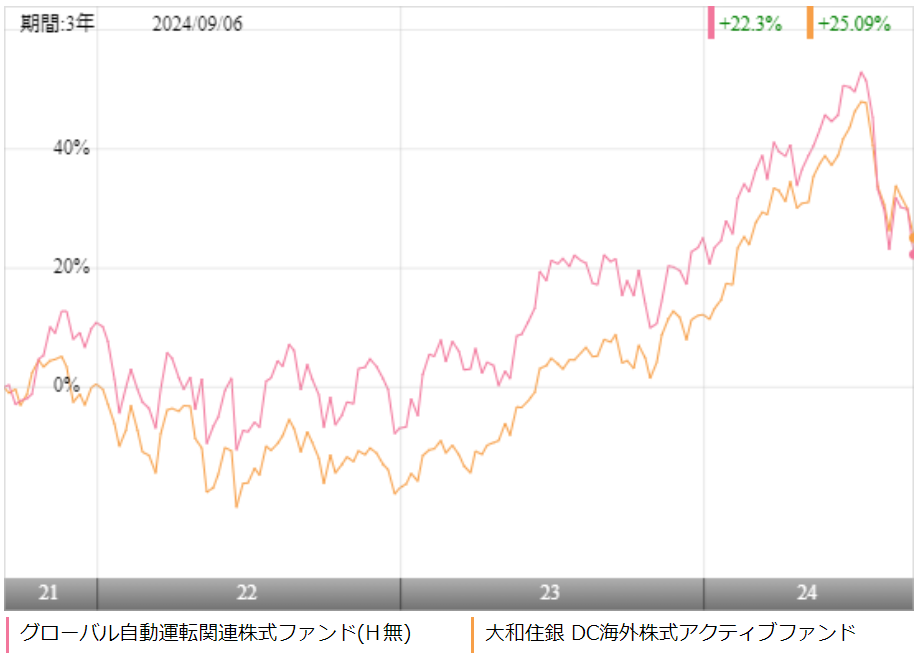

アクティブファンドとのパフォーマンス比較

せっかくアクティブファンドに投資をするのであれば、同じカテゴリーの中でも優秀なファンドに投資をしたいと思うもの。

今回は、同じく海外株式ファンドで非常に優秀な運用がされている大和住銀DC海外株式アクティブファンドとパフォーマンスを比較しました。

※引用:ウエルスアドバイザー

直近3年間ではグローバル自動運転関連株式ファンドがずっと優位でしたが、最後の最後で逆転しています。

より長期のパフォーマンスはどうでしょうか?

| 年平均利回り | グロ自動運転関連 | 大和住銀DC |

| 1年 | +6.40% | +19.92% |

| 3年 | +8.88% | +9.12% |

| 5年 | +20.83% | +20.19% |

| 10年 | - | +15.00% |

※2024年9月時点

5年平均利回りでは、グローバル自動運転関連株式ファンドのほうがパフォーマンスで上回っており、いずれのファンドも優秀なパフォーマンスなので、投資候補の1つとして考えるのは悪くありません。

為替ヘッジあり?なし?どちらがいい?

グローバル自動運転関連株式ファンドへの投資を検討している人は為替ヘッジありがいいかなしがいいか悩んでいる人もいると思います。

そこでグローバル自動運転関連株式ファンドの為替ヘッジ有と無のパフォーマンスを比較してみました。

※引用:ウエルスアドバイザー

結果は為替ヘッジ無の圧勝です。直近は円安が進んでいることもあり、特に為替の影響が出ていますね。

日本はなかなか金利を上げられない局面に入っていることからも、当面この円安傾向は持続すると考えられるので、ヘッジ無しを選んでおいた方がいいと思います。

最大下落率は?

グローバル自動運転関連株式ファンドに投資をする前に、最大でどの程度下落する可能性があるのかを知っておくことは非常に重要です。

どの程度下落する可能性があるかを把握しておけば、大きく下落した相場でも落ち着いて保有を続けられるからです。

それではここでグローバル自動運転関連株式ファンドの最大下落率を見てみましょう。

| 期間 | 下落率 |

| 1カ月 | ▲16.01% |

| 3カ月 | ▲21.80% |

| 6カ月 | ▲24.76% |

| 12カ月 | ▲28.85% |

※2024年9月時点

最大下落率は2018年1月~12月の▲28.85%となっています。コロナショックのほうがもっと大きく下落しているかと思いましたが、どうやら2018年のほうが厳しかったようですね。

最大下落率を知ってしまうと、少し足が止まってしまうかもしれません。しかし、以下のことをしっかり理解しておけば、元本割れの可能性を限りなく低くすることが可能です。

評判はどう?

ネットでの書き込みなどで調べる方法もありますが、評判を知るうえで一番役に立つのが、月次の資金流出入額です。資金が流入しているということは、それだけこのファンドを購入している人が多いということなので、評判がいいとわかります。

グローバル自動運転関連株式ファンドは2021年には大きく流入しましたが、一時的な流入で、それ以外の月は流出となっています。直近3年程度はパフォーマンスもあまり優れていないので、その影響ですね。

※引用:ウエルスアドバイザー

NISAとiDeCoの対応状況は?

投資をしようとする際、NISAやiDeCoの制度を使って投資を検討している人も多いと思うので、NISAやiDeCoの対応状況を見ていきます。

グローバル自動運転関連株式ファンドはNISAのみ対象ですので、投資をするのであれば、NISAを活用しましょう。

| NISA | iDeCo |

| ○ | × |

※2024年9月時点

グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の個人的評価まとめと今後の見通し

スマートフォンが私たちの世界に欠かせないツールになったように、自動運転や自動宅配といった世界もすぐそこまで来ていることが何となくイメージできるのではないでしょうか?

一方で、内閣府が出した下記の資料を見ると、疑問点が出てきます。

他社のアナリストも同じようなことを言っているので、ある程度共通認識になっていると思うのですが、自動運転が普及するのは、早くても2020年代後半以降になるということです。

私も興味深いテーマではあると思いつつも、まだ10年程度はかかるのではないかと思っています。スマートフォンや携帯電話も一時期から急激に市場に浸透しましたが、自動運転車もまさに同じようなパターンで浸透すると見ています。

テーマ型のファンドの怖いところは、テーマの旬が過ぎると、たいていはパフォーマンスが悪化してきます。グローバル自動運転関連株式ファンドも少し旬を過ぎた感があり、あえてこのテーマ型ファンドに投資をする魅力を私は正直感じません。

eMAXIS Slim先進国株式インデックスに投資をしても、構成銘柄の中には、自動車関連銘柄も含まれているわけですので、無理に選ぶ必要はないと考えます。

最後に、投信運用には多くのメリットもありますが、当然ながら、弱点もあります。

今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。その理由をこちらで話をしています。

>>なぜ私が投信運用に限界を感じたのか。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点