今、ひそかに注目が集まっているセキュリティ関連ファンド。

個人情報漏洩問題が毎年大きなニュースとして取り上げられるようになり、多くの会社でセキュリティ対策は必須事項となりました。

今日は、ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)について徹底分析していきます。

購入を検討している方はぜひ参考にしてください。

「ピクテ・セキュリティ・ファンドって投資対象としてどうなの?」

「ピクテ・セキュリティ・ファンドって持ってて大丈夫なの?」

「ピクテ・セキュリティ・ファンドより良いファンドってある?」

といったことでお悩みの方は、この記事を最後まで読めば、悩みは解消すると思います。

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の基本情報

投資対象は?

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の投資対象は、世界のセキュリティ関連企業の株式です。

セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった日常生活に欠かせない安心へのニーズに応える製品やサービスを提供している企業です。

もう少し具体例を出しておくと、例えば「暮らしの安心」であれば、食品・製品検査、警備サービス、防犯カメラなどが該当します。「移動の安心」では、安全運転支援システム、空港のセキュリティチェック等です。そして、「情報の安心」では、電子決算システム、ウイルス対策などが該当します。

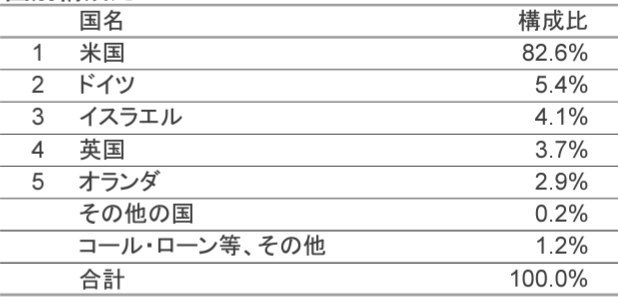

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)は現在46銘柄で構成されており、国別の構成比ではアメリカが圧倒的に大きな割合を占めています。

※引用:マンスリーレポート

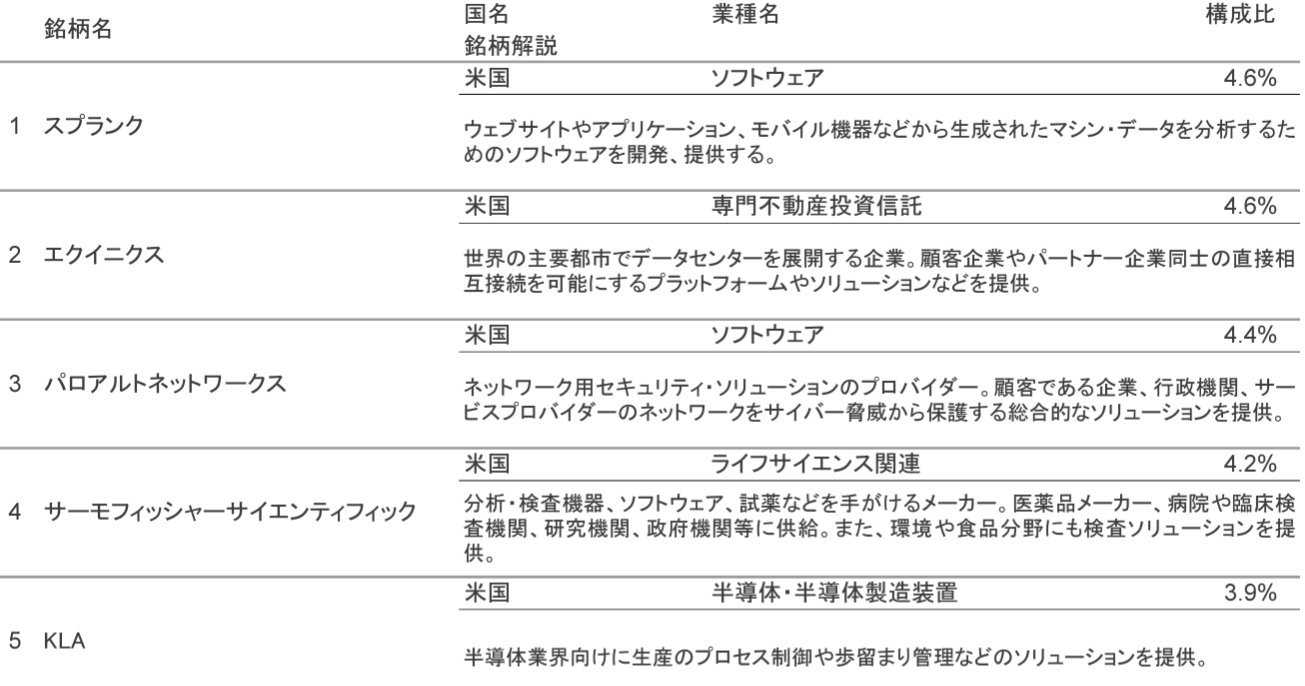

もう少し具体的に組入上位銘柄を見てみましょう。

※引用:マンスリーレポート

純資産総額は?

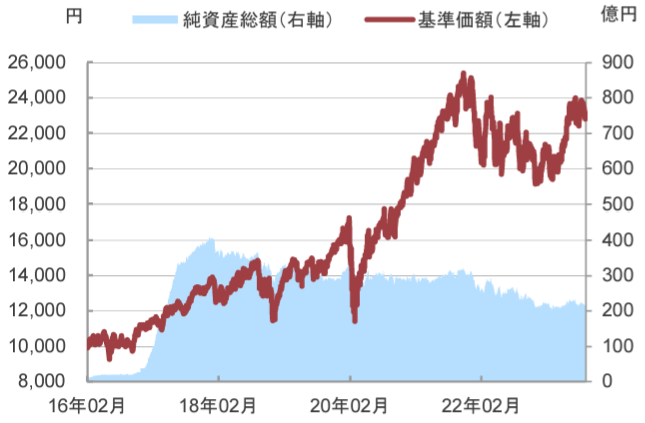

続いて、ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の純資産総額はどうなっているか見てみましょう。

純資産総額というのは、あなたを含めた投資家から集めた資金の総額だと思ってください。

ファンドの純資産総額が小さいと、適切なタイミングで銘柄を入れ替えることができなかったり、純資産総額が大きく減少していると、ファンドの組み替えがうまくできず、予期せぬマイナスを生む可能性がありますので、事前に確認すべきポイントの1つです。

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)は、現在222億円程度となっており、2018年に入ってからは純資産の伸びが止まっていることがわかります。

規模の大きさとしては問題ありませんね。

※引用:マンスリーレポート

実質コストは?

私たちが支払うコストには、目論見書に記載の信託報酬以外に、株式売買委託手数料や、保管費用、印刷費用などが含まれています。

そのため、実際に支払うコストは、目論見書記載の額より高くなるのが通例で、実際にかかる実質コストをもとに投資判断をしなければなりません。

信託報酬を信用するな。知らないうちに差し引かれている実質コストの調べ方

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の実質コストは1.869%となっており、カテゴリー内でも割高です。

購入時手数料と合わせると5%を超えますので、銘柄の選定は慎重に行ってください。

| 購入時手数料 | 3.3%(税込)※上限 |

| 信託報酬 | 1.7908%(税込) |

| 信託財産留保額 | 0 |

| 実質コスト | 1.869%(概算値) |

※引用:最新運用報告書

「ファンドの運用で成果を出すために一番大事なことは何ですか?」と聞かれてあなたは何と答えますか?

もし『ファンド選び』だと思ったとしたら、あなたはドツボに

はまっていますので、こちらの記事を読んでみてください。

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の評価分析

基準価額をどう見る?

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の基準価額は、2022年以降下落しており、2023年に入り、ようやく息を吹き返しました。

※引用:ウエルスアドバイザー

利回りはどれくらい?

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の利回りを見てみましょう。

直近1年間の利回りは+14.77%となっています。3年平均利回りも5年平均利回りも9%を超えており、悪くないパフォーマンスとなっています。

ただし、他の類似ファンドと比較をしなければ、良し悪しはわかりませんので、必ず比較をしてから投資をするようにしてください。

ちなみにあなたは実質利回りの計算方法はすでに理解していますか?もし、理解していないのであれば、必ず理解しておいてください。

| 平均利回り | |

| 1年 | +14.77% |

| 3年 | +11.34% |

| 5年 | +9.35% |

| 10年 | - |

※2023年10月時点

10年間高いパフォーマンスを出し続けている優秀なファンド達も参考にしてみてください。

10年間圧倒的に高いリターンを出している国内中小型株式ファンドランキング

同カテゴリー内での利回りランキングは?

ピクテ・セキュリティ・ファンドは、日本を含むグローバル株式カテゴリーに属しています。

投資をするのであれば、同じカテゴリーでも優秀なパフォーマンスのファンドに投資をすべきなので、同カテゴリー内でのパフォーマンスのランキングは事前に調べておいて損はありません。

ピクテ・セキュリティ・ファンドは全期間下位20%にランクインしていますので、これでは投資をする気になりません。

| 上位●% | |

| 1年 | 87% |

| 3年 | 92% |

| 5年 | 85% |

| 10年 | - |

※2023年10月時点

年別の運用利回りは?

ピクテ・セキュリティ・ファンドの年別の運用利回りを見てみましょう。

年別の運用利回りを見ることで、平均利回りを見るだけではわからない基準価額の変動の大きさを知ることができます。

パフォーマンスを見てみると、2018年、2022年はマイナスですが、それ以外の年ではしっかりとプラスを残しており、悪くないように見えるのですが、同カテゴリー内のファンドと比較をすると劣っていることがわかります。

| 年間利回り | |

| 2023年 | +18.43%(1-9月) |

| 2022年 | ▲22.62% |

| 2021年 | +35.69% |

| 2020年 | +15.58% |

| 2019年 | +32.46% |

| 2018年 | ▲9.41% |

| 2017年 | 20.99% |

| 2016年 | 4.74%(4-12月) |

※2023年10月時点

投信運用は長期投資が前提なので、つい出口戦略を考えずに投資をしてしまいがちです。

しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、重要なテーマです。ぜひこれを機会に投資の出口戦略を考えてみてください。

>>まさか考えたことがない?運用が成功するか失敗するかすべてのカギを握る投信運用の出口戦略最大下落率は?

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)に投資をする前に、最大でどの程度下落する可能性があるのかを知っておくことは非常に重要です。

どの程度下落する可能性があるかを把握しておけば、大きく下落した相場でも落ち着いて保有を続けられるからです。

それではここでピクテ・セキュリティ・ファンドの最大下落率を見てみましょう。

| 期間 | 下落率 |

| 1カ月 | ▲13.54% |

| 3カ月 | ▲18.16% |

| 6カ月 | ▲16.42% |

| 12カ月 | ▲22.62% |

※2023年10月時点

最大下落率は2022年1月~12月の3か月間で▲22.62%となっています。

運用期間がまだ短いので、そこまで大きな下落は経験していませんが、リーマンショックのときは株式ファンドは50%程度下落したこともありますので、今後、まだまだ大きな下落をすることはあると思っておいたほうがいいですね。

最大下落率を知ってしまうと、少し足が止まってしまうかもしれません。

しかし、以下のことをしっかり理解しておけば、元本割れの可能性を限りなく低くすることが可能です。

評判はどう?

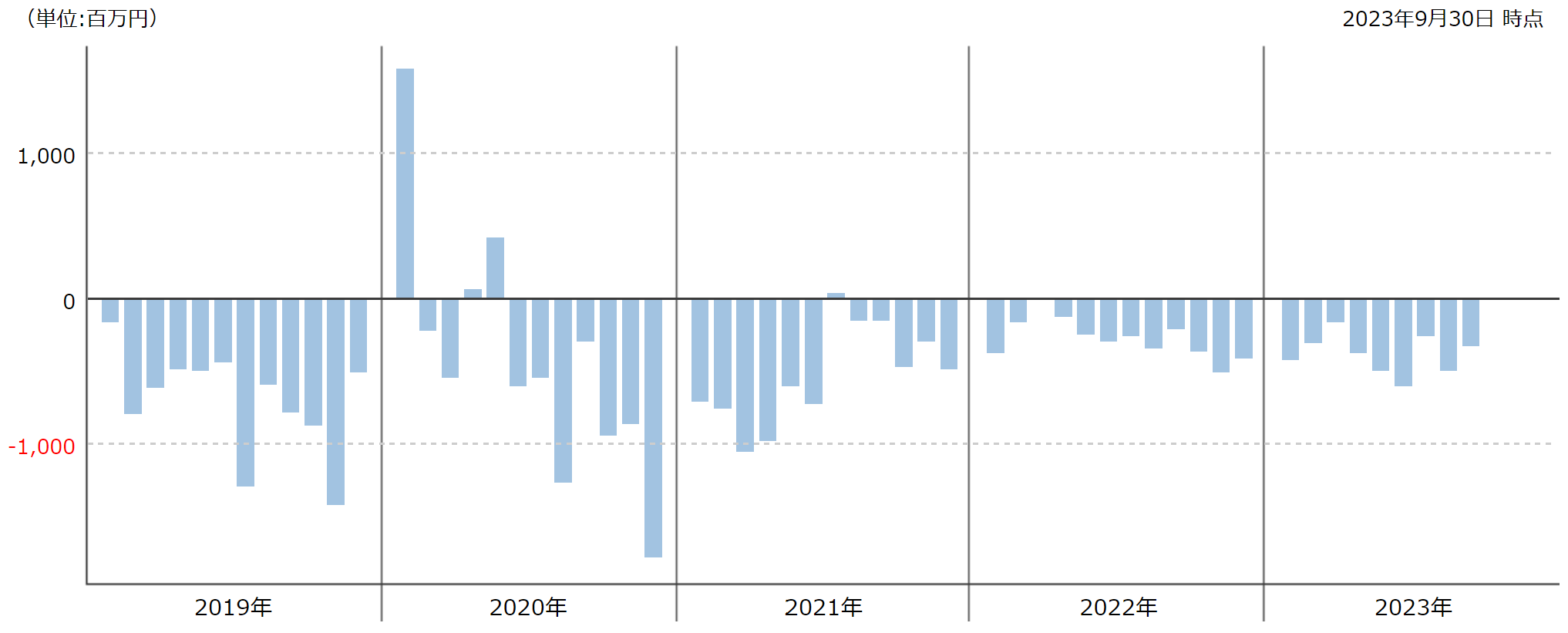

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の評判はネットでの書き込みなどで調べる方法もありますが、評判を知るうえで一番役に立つのが、月次の資金流出入額です。

資金が流出しているということは、それだけピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)を解約している人が多いということなので、評判が悪くなっているということです。

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)は、2017年は毎月資金が流入していましたが、2019年以降、ほぼ毎月資金が流出しています。

そこまで悪いパフォーマンスではないのですが、人気は落ちているようですね。

※引用:ウエルスアドバイザー

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の今後の見通し

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)は、セキュリティという名前がついてはいるものの、多くの人がイメージしているセキュリティとは異なっていると思います。

どちらかというと、セキュリティという括りに無理やりねじ込んだ感が否めません。

こういったテーマ型のファンドはよくあるのですが、しっかり銘柄の中身を確認することで、自分が投資したいテーマなのかどうか判断することができます。

現状、パフォーマンスでは、インデックスファンドにも負けてしまっており、あえて高いコストを支払ってまで投資をする価値があるとは思えません。

セキュリティ銘柄に投資をするのであれば、まだ三菱UFJ国際投信のサイバーセキュリティ株式オープンのほうがおすすめです。

最後に、投信運用には多くのメリットもありますが、当然ながら、弱点もあります。

今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。その理由をこちらで話をしています。

>>私が痛感する投資信託の限界。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点