あのYahooがビッグデータを使って投資信託の運用を始めるということで注目を集めたPayPay投信AIプラス。

アセマネoneのディープAIやゴールドマンサックスのグローバルビッグデータ戦略など、銘柄選定でAIを活用しているファンドが増えてきていますが、果たして優位性はあるのでしょうか?

今日は、PayPay投信AIプラスの評判や今後の見通しについて徹底的に分析していきます。

「 PayPay投信AIプラスって投資対象としてどうなの?」

「PayPay投信AIプラスって持ってて大丈夫なの?」

「 PayPay投信AIプラスより良いファンドってある?」

といったことでお悩みの方は、この記事を最後まで読めば、悩みは解消すると思います。

PayPay投信AIプラスの基本情報

投資対象は?

PayPay投信AIプラスの投資対象は主として、国内外の株式です。

ヤフーが提供するビッグデータ解析等を通じて、市場のゆがみ(マーケットアノマリー)を見つけ出し、今後の株価の上昇が高い確度で予想される銘柄を組み入れていきます。

マーケットアノマリーというのは、難しい言葉が使われていますが、簡単に言ってしまえば、適正な株価水準よりなぜか割安、割高になっている状態のことを言います。

これは人間が合理性を欠いた行動をしてしまうことによって引き起こされるものです。

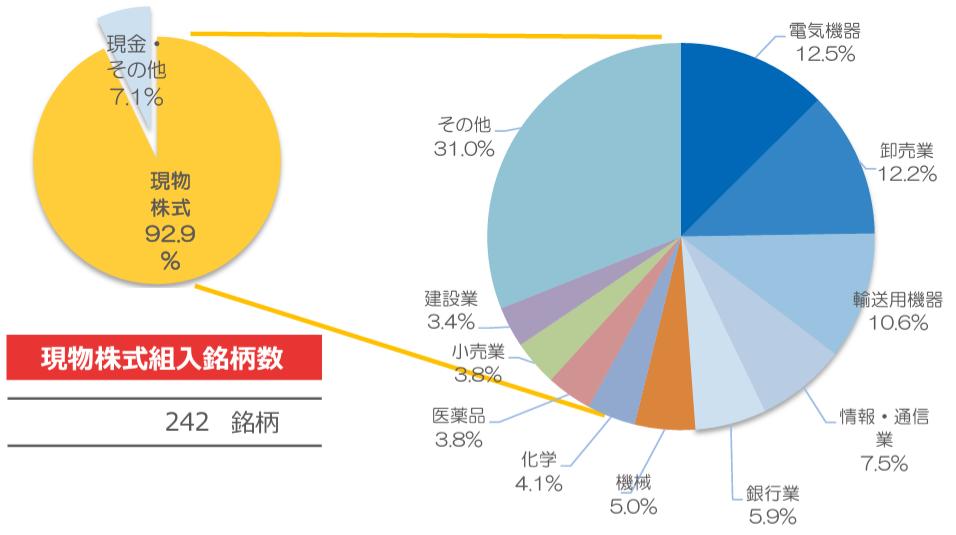

現在の組入銘柄は242銘柄となっており、様々な業種に分散投資されていることがわかります。以前は450銘柄ほど組み入れていましたので、だんだん銘柄の絞り込みをしているようですね。

ただ、後述しますが、AIを使って銘柄を絞り込んでいる割には、新鮮な銘柄が上位に入ってきておらず、AIらしい特徴的な運用とは程遠いところにいます。

※引用:マンスリーレポート

PayPay投信AIプラスの組入上位銘柄を見てみると、いわゆる日本の大企業が占めており、あまり物珍しさはありません。

※引用:マンスリーレポート

純資産総額は?

続いて、PayPay投信AIプラスの純資産総額はどうなっているか見てみましょう。

純資産総額というのは、あなたを含めた投資家から集めた資金の総額だと思ってください。

純資産総額は大きいほうが、ファンドマネージャーが資金を運用する際に効率よくできたり、保管費用や監査費用が相対的に低くなりますので、コストが低く抑えられます。

また投資信託の規模が小さくなると運用会社自体がその投資信託に力を注がなくなりパフォーマンスが悪くなることもありますので注意が必要です。

PayPay投信AIプラスは、現在128億円となっています。規模としては全く問題ありません。AIという物珍しさで一時は資金流入もありましたが、化けの皮がはがれてきてしまっているような状態ですね。

※引用:マンスリーレポート

運用体制は?

運用にあたっては、株式会社Magne-Max Capital Managementの助言を受けます。この会社はヤフーの子会社で人口知能を活用したビッグデータの解析・株価の予測等を専門に行っています。

実質コストは?

私たちが支払うコストには、目論見書に記載の信託報酬以外に、株式売買委託手数料や、保管費用、印刷費用などが含まれています。

そのため、実際に支払うコストは、目論見書記載の額より高くなるのが通例で、実際にかかる実質コストをもとに投資判断をしなければなりません。

信託報酬を信用するな。知らないうちに差し引かれている実質コストの調べ方

PayPay投信AIプラスの実質コストは1.284%と割高となっています。低コストをアピールしていますが、インデックスファンド等と比べると割安とは決して言えません。

原因としては、AIの判断に合わせて、組み入れ銘柄をかなり頻繁に入れ替えており、株式売買手数料がかなり上乗せされています。

| 購入時手数料 | 3.3%(税込) |

| 信託報酬 | 1.012%(税込) |

| 信託財産留保額 | 0 |

| 実質コスト | 1.284%(概算値) |

※引用:最新運用報告書

「ファンドの運用で成果を出すために一番大事なことは何ですか?」と聞かれてあなたは何と答えますか?

もし『ファンド選び』だと思ったとしたら、あなたはドツボに

はまっていますので、こちらの記事を読んでみてください。

PayPay投信AIプラスの評価分析

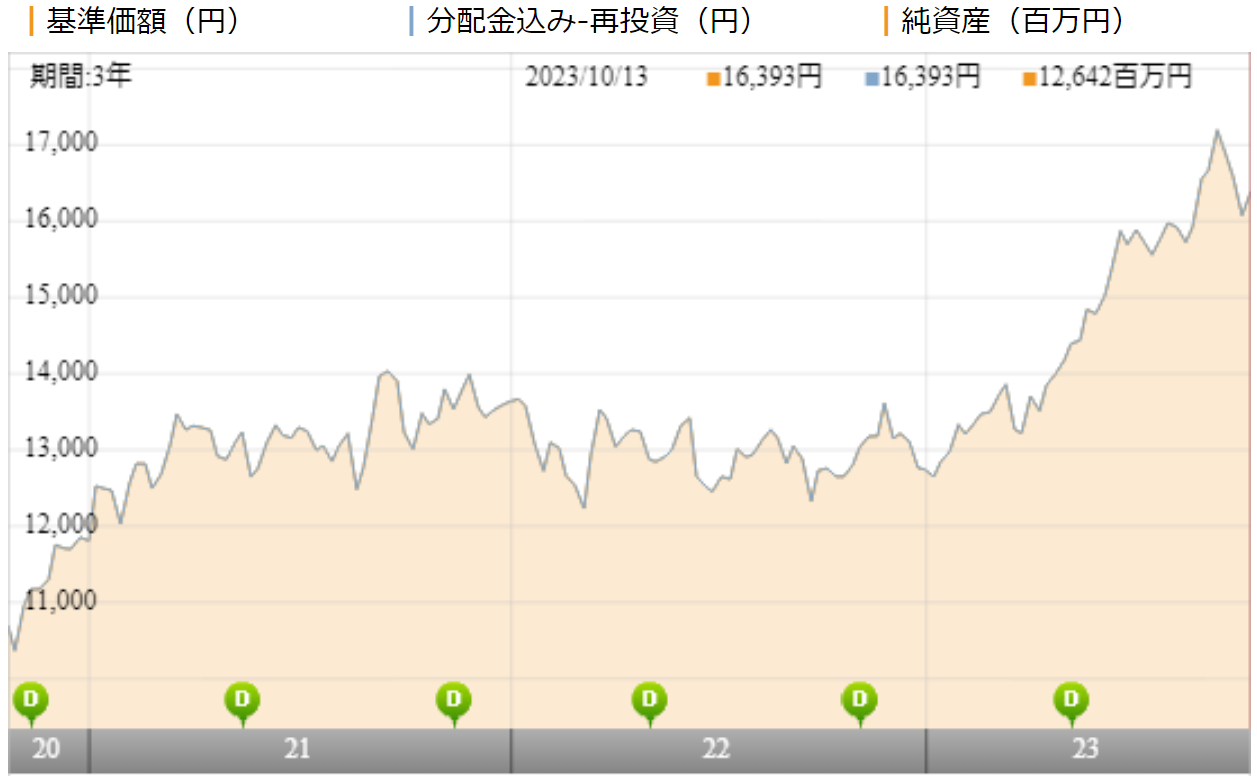

基準価額をどう見る?

現在のPayPay投信AIプラスの基準価額は、2021年、2022年と伸び悩んでいましたが、2023年に日経平均30,000円超えの恩恵を受けて、大きく上昇しました。

※引用:ウエルスアドバイザー

利回りはどれくらい?

PayPay投信AIプラスの直近1年間の利回りは34.51%となっています。

3年平均、5年平均利回りも5%以上のプラスですので、安定したパフォーマンスとなっているようにも見えます。

ただ、この時点で利回りが高いか判断するのは時期尚早ですので、他のファンドとのパフォーマンスを比較した上で判断しましょう。

ちなみにあなたは実質利回りの計算方法はすでに理解していますか?もし、理解していないのであれば、必ず理解しておいてください。

| 平均利回り | |

| 1年 | +34.51% |

| 3年 | +15.79% |

| 5年 | +5.95% |

| 10年 | - |

※2023年10月時点

10年間高いパフォーマンスを出し続けている優秀なファンド達も参考にしてみてください。

10年間圧倒的に高いリターンを出している国内大型株式ファンドランキング

同カテゴリー内での利回りランキングは?

PayPay投信AIプラスは、国内の大型ブレンド株カテゴリーに属しています。

投資をするのであれば、同じカテゴリーでも優秀なパフォーマンスのファンドに投資をすべきなので、同カテゴリー内でもパフォーマンスのランキングは事前に調べておいて損はありません。

PayPay投信AIプラスは、1年、3年平均は上位30%にランクインしていますが、5年平均は下位20%に入ってしまっています。

他のAIファンドもそうですが、AIのほうがうまく運用ができる時代が来るのはまだ先になりそうです。

| 上位●% | |

| 1年 | 10% |

| 3年 | 26% |

| 5年 | 86% |

| 10年 | - |

※2023年10月時点

年別の運用利回りは?

では、PayPay投信AIプラスの年別のパフォーマンスを見てみましょう。

年別の運用利回りを見ることで、平均利回りを見るだけではわからない基準価額の変動の大きさを知ることができます。

2018年、2022年はマイナスとなっていますが、それ以外の年はしっかりとプラスのリターンを残しており、悪くないように見えますが、他の

ファンドと比べるとやはり物足りなさがあります。

| 年間利回り | |

| 2023年 | +27.85%(1-9月) |

| 2022年 | ▲6.94% |

| 2021年 | +13.59% |

| 2020年 | +3.72% |

| 2019年 | +15.15% |

| 2018年 | ▲18.56% |

| 2017年 | +27.01% |

| 2016年 | - |

※2023年10月時点

投信運用は長期投資が前提なので、つい出口戦略を考えずに投資をしてしまいがちです。

しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、重要なテーマです。ぜひこれを機会に投資の出口戦略を考えてみてください。

>>ここまで考えるのが本当の資産運用。多くの投資家が考えられていない投信運用の出口戦略とはインデックスファンドとの利回り比較

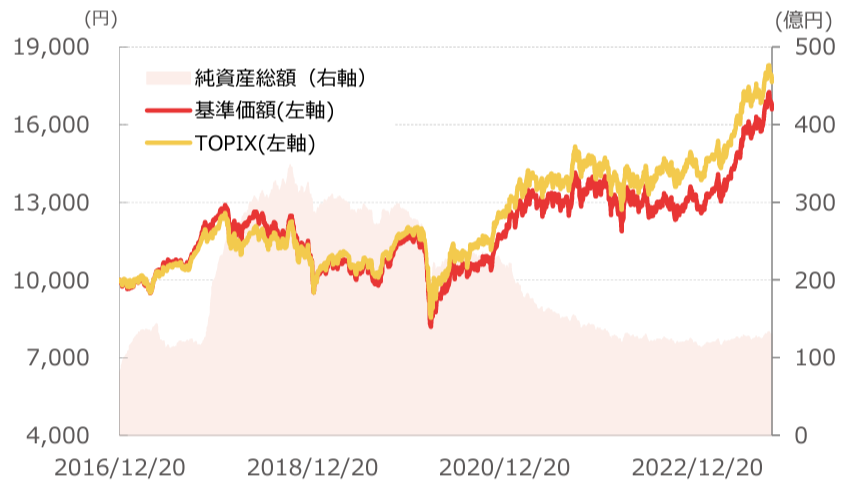

PayPay投信AIプラスへの投資を検討するのであれば、より低コストのインデックスファンドとパフォーマンスを比較してからでも遅くはありません。

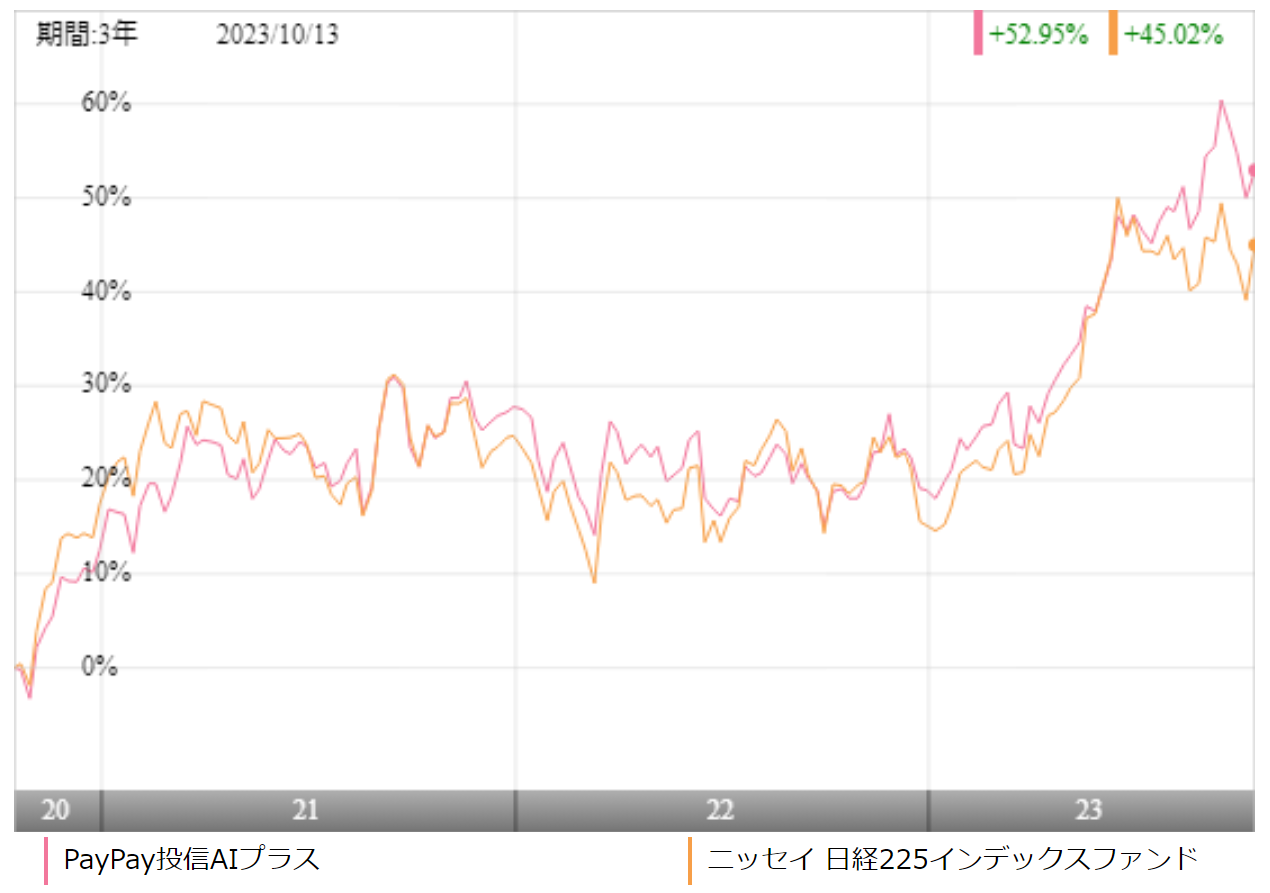

PayPay投信AIプラスは国内株式に投資をするファンドですので、今回は、日経225をベンチマークとしているニッセイ日経225インデックスファンドと比較をしてみました。

※引用:ウエルスアドバイザー

直近3年間は、かなり競っていますが、ギリギリPayPay投信AIプラスがパフォーマンスで勝っています。

ただ、長期のパフォーマンスでは、ニッセイ日経225インデックスファンドが上回っていますので、わざわざ高いコストを支払ってまで、AIに運用を任せるメリットを一切感じませんね。

| PayPay投信AIプラス | ニッセイ日経 225 | |

| 1年 | +34.51% | +25.03% |

| 3年 | +15.79% | +13.02% |

| 5年 | +5.95% | +7.56% |

| 10年 | - | +9.99% |

※2023年10月時点

アクティブファンドとの利回り比較

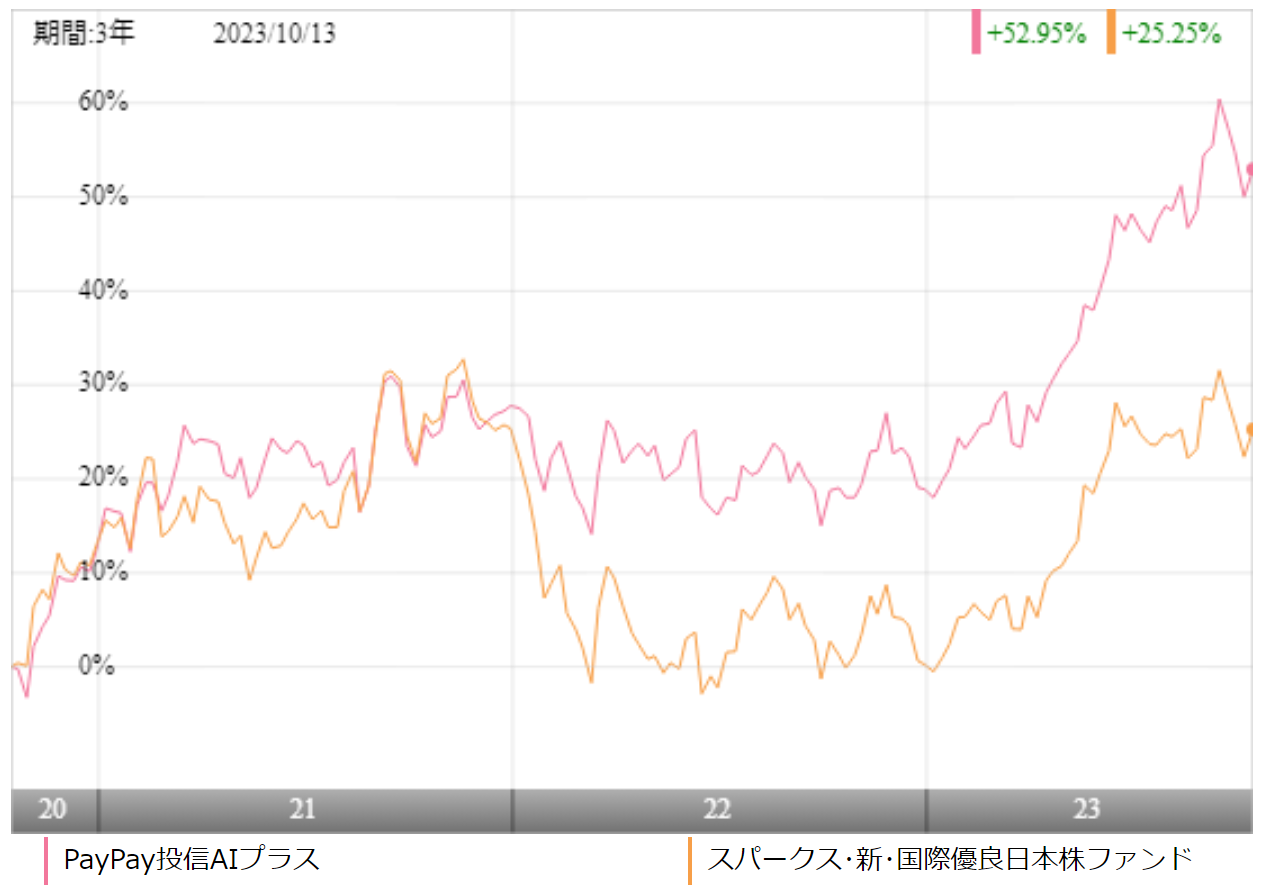

せっかくアクティブファンドに投資をするのであれば、同じカテゴリーの中でも優秀なファンドに投資をしたいと思うもの。

今回は、国内大型株カテゴリーで中長期で高いパフォーマンスを残している厳選投資とパフォーマンスを比較しました。

※引用:ウエルスアドバイザー

直近3年間では、ほぼ全期間において、PayPay投信AIプラスがパフォーマンスで勝っています。

ただ、長期のパフォーマンスでは、かなり競っていますので、わざわざ高いコストを支払ってまで、AIに運用を任せるメリットを感じません。

アクティブファンドに投資をするのであれば、AIを活用せずとも、厳選投資のようなアクティブファンドに投資をすべきです。

| PayPay投信AIプラス | 厳選投資 | |

| 1年 | +34.51% | +27.48% |

| 3年 | +15.79% | +8.05% |

| 5年 | +5.95% | +5.79% |

| 10年 | - | +13.60% |

※2023年10月時点

最大下落率は?

投資を始めようとしている、もしくは始めたばかりの人が気になるのが、最大どの程度、資産が下落する可能性があるのかという点かと思います。

どの程度下落するのかを知っておくことで、急落相場に遭遇しても、精神的に余裕を持って投資を続けられます。

標準偏差からある程度の変動範囲を予測することもできますが、過去に実際にどの程度下落したのかを確認するのがおすすめです。

それでは、PayPay投信AIプラスの最大下落率を調べてみましょう。

| 期間 | 下落率 |

| 1カ月 | ▲12.10% |

| 3カ月 | ▲19.05% |

| 6カ月 | ▲16.55% |

| 12カ月 | ▲18.56% |

※2023年10月時点

PayPay投信AIプラスの最大下落率は2020年1月~3月の3カ月で▲19.05%となっています。

運用期間が短いので、もう少し大きく下落することもあると思いますが、何よりAIを使っても同じ程度は下落することは肝に銘じておいてください。

最大下落率を知ってしまうと、少し足が止まってしまうかもしれません。しかし、以下のことをしっかり理解しておけば、元本割れの可能性を限りなく低くすることが可能です。

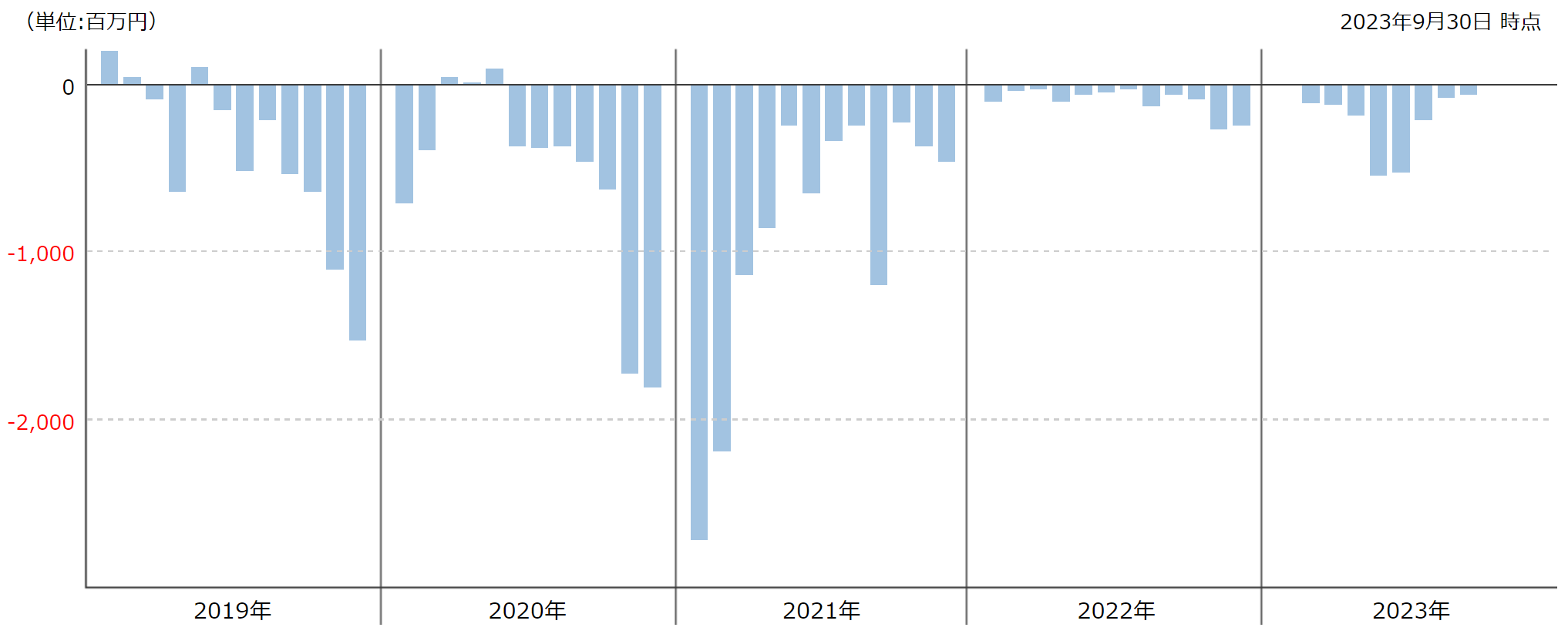

評判はどう?

PayPay投信AIプラスの評判はネットでの書き込みなどで調べる方法もありますが、評判を知るうえで一番役に立つのが、月次の資金流出入額です

資金が流入しているということは、それだけこのファンドを購入している人が多いということなので、評判が良いということです。

PayPay投信AIプラスは2019年に入ってからは資金流出が続いており、投資家が期待するレベルのリターンを残せていないということですね。

設定当初は大きな期待とともに評判を呼びましたが、今となっては評判は着実に落ちています。

※引用:ウエルスアドバイザー

NISAとiDeCoの対応状況は?

NISAやiDeCoで投資を検討している人も多いと思います。

そこで、NISAやiDeCoの対応状況をまとめました。

| NISA | iDeCo |

| 〇 | × |

※2023年10月時点

PayPay投信AIプラスの評価まとめと今後の見通し

ビッグデータ×AIでの運用はまだ始まったばかりであるため、今後に期待したいというのは間違いないのですが、現状、PayPay投信AIプラスに投資をするメリットをほとんど感じません。

PayPay投信AIプラスが挙げている運用の3つのポイントですが、①については、情報が多ければ多いほど、運用の成績がよくなるわけではなく、運用に活かせなければ意味がありません。

②については、現状のパフォーマス程度で、期待を超えられているとは思えません。

③についても、低コストのように見えますが、売買回転数が多いため、実質コストベースで見ると、決して低コストとは言えません。

今後、AIが進化して、人が運用するよりも高いパフォーマンスが出せるようになれば、投資するに値すると思いますが、人の手で運用したほうが高いパフォーマンスが出るとわかっていて、あえてPayPay投信AIプラスに投資をしようとは思いませんね。

最後に、投信運用には多くのメリットもありますが、当然ながら、弱点もあります。

今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。その理由をこちらで話をしています。

>>私が痛感する投資信託の限界。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点